清华新闻网9月10日电 钙钛矿量子点具有成本低、合成工艺简单、光谱连续可调等多种优势,近年来备受关注,发展迅猛,器件外量子效率已提高至20%以上。然而,量子点在纯化过程中容易产生缺陷,导致离子迁移,因此,钙钛矿发光器件的运行稳定性仍然滞后,阻碍了其在高清显示和精准生物治疗领域的进一步发展。

对于钙钛矿量子点,表面配体(如油胺、油酸)起到保护和限制的双重作用。通常,研究人员会使用极性溶剂清洗多余的配体,以获得配体密度合理的钙钛矿量子点。然而,与卤素原子结合的部分配体也会被同时去除,导致量子点表面产生卤素空位或未配位的Pb2+,成为表面缺陷和离子迁移通道,使器件在高电流密度下具有严重的效率滚降,同时运行稳定性受限。

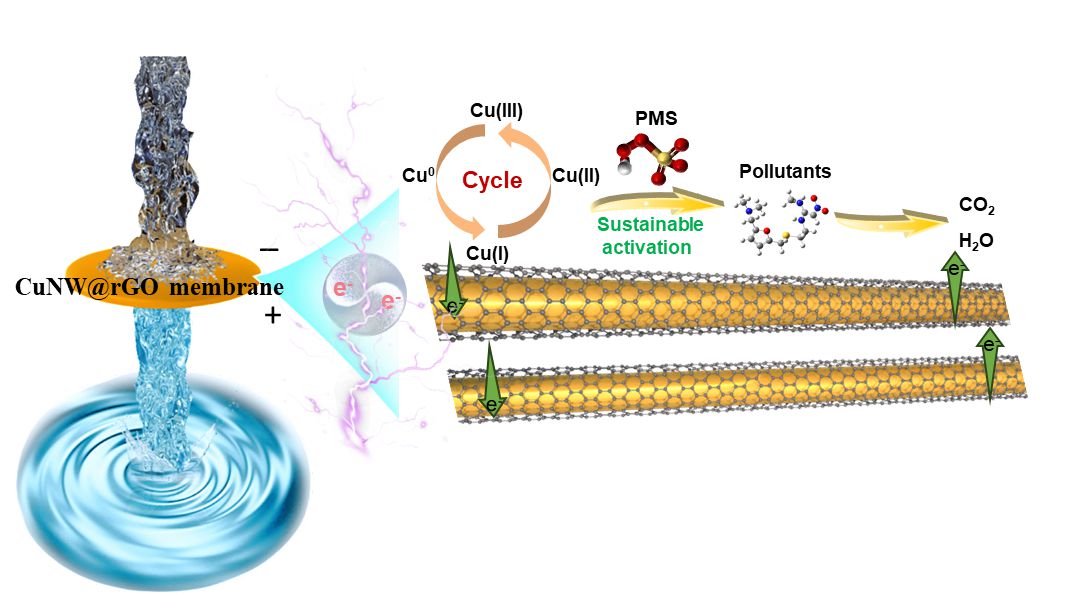

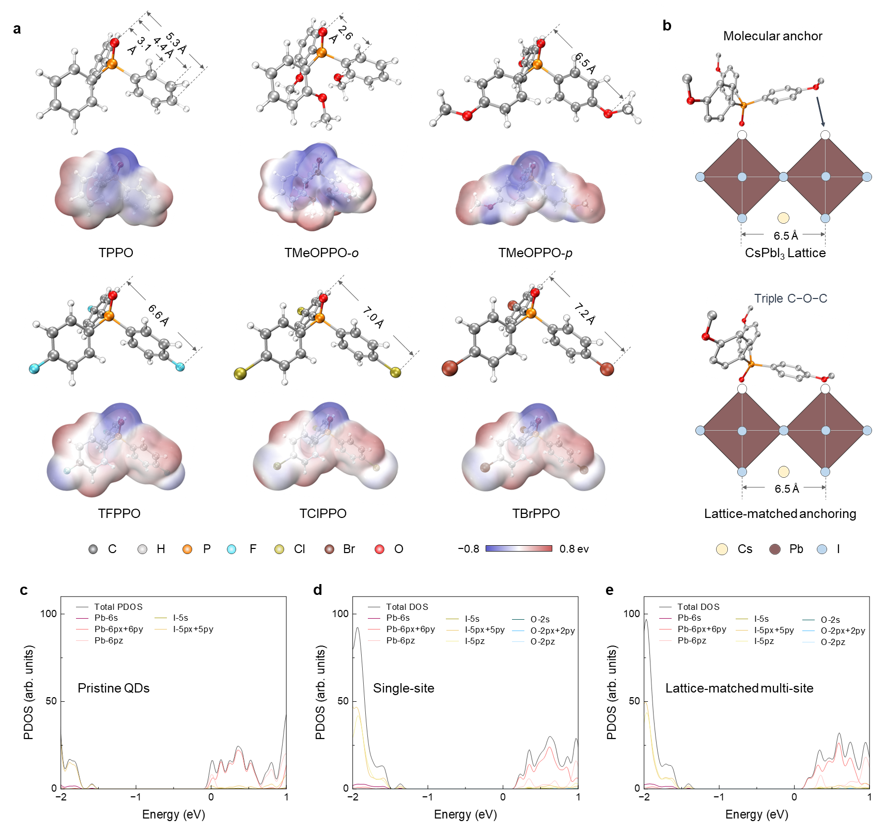

图1.分子锚的设计及理论计算

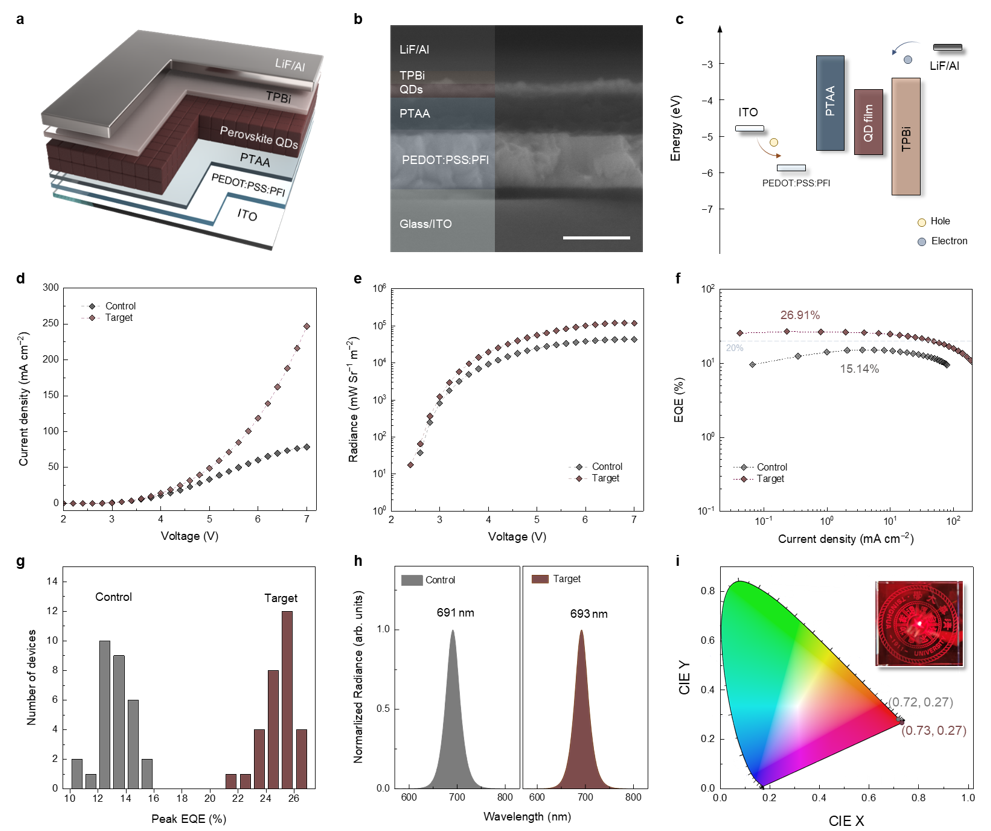

图2.器件光电性能

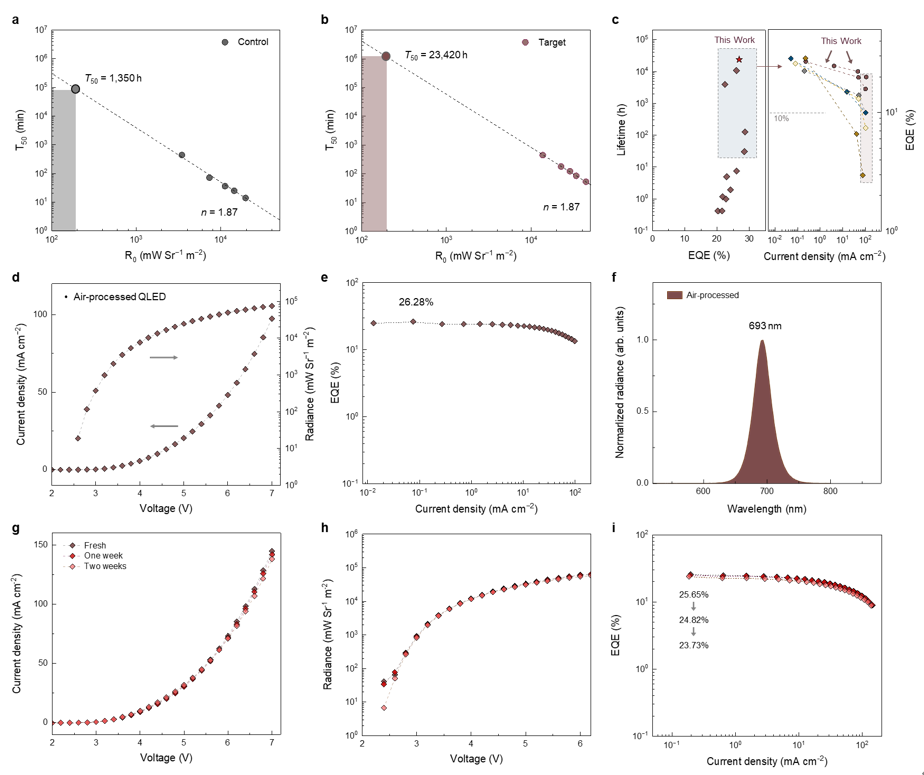

图3.器件稳定性

近日,清华大学化学系马冬昕、段炼团队提出了一种晶格匹配的多位点分子锚设计策略,实现了高效稳定的钙钛矿量子点发光器件。团队依据CsPbI3的晶格特性,设计了一系列分子锚来提升量子点的光电性能。典型多位点分子锚TMeOPPO-p中的P=O和-OCH3基团间距为6.5Å,与CsPbI3量子点的晶格间距(6.5Å)相匹配,可提供多位点锚定相互作用,进而稳定晶格并抑制离子迁移。由此制备的量子点表现出高激子复合特性,荧光量子效率高达97%,在器件中表现出优异的电光转换性能:电致发光峰位于693nm,最大外量子效率26.91%,效率滚降极低,且在初始辐射亮度为190 mW sr−1 m−2(对应于发光峰为525nm钙钛矿绿光器件的100 cd m−2)下的工作半衰期为23420小时。

研究成果以“晶格匹配的分子锚设计以实现高性能钙钛矿量子点发光二极管”(Lattice-Matched Molecular-Anchor Design for High-Performance Perovskite Quantum Dot Light-Emitting Diodes)为题,于9月2日发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学化学系博士后陈嘉伟、化学系2021级博士生刘翔宇以及南京邮电大学蔡波博士为论文第一作者,清华大学化学系副教授马冬昕、教授段炼为论文通讯作者,清华大学化学系为第一通讯单位。研究得到国家自然科学基金、中国博士后面上项目、中国博士后特别资助、国家资助博士后研究人员计划以及清华大学“笃实”和“水木学者”计划等的支持。

论文链接: