2025年9月5日,南京大学王欣然教授课题组联合南京邮电大学、西北工业大学等单位,在国际学术期刊《Science Advances》发表题为 “Efficient energy transfer in a hybrid organic-inorganic van der Waals heterostructure” 的研究论文。该研究揭示,在二维有机/无机异质结构中通过高效共振能量转移,可实现二维半导体荧光强度超过百倍的增强,同时使光电探测器的响应度提升近三个数量级,并保持超快响应特性。这一成果为突破原子层材料的吸光极限和发展高速光电子器件提供了新思路。

近年来,二维半导体材料(如过渡金属硫族化合物)因其独特的光电性质和可调的电子结构受到广泛重视,但其原子级厚度导致的本征光吸收率低,严重限制了实际应用。传统的光吸收增强方法往往以牺牲响应速度为代价。在此背景下,能量转移(ET)作为一种通过激子形式实现的非辐射能量传递机制,理论上可在不引起电荷转移的前提下有效增强光吸收。然而,该过程常与超快电荷转移相互竞争,并且严格依赖于材料间的能级匹配和波函数重叠,因此在二维异质结构中实现纯净、高效的ET仍存在显著挑战。

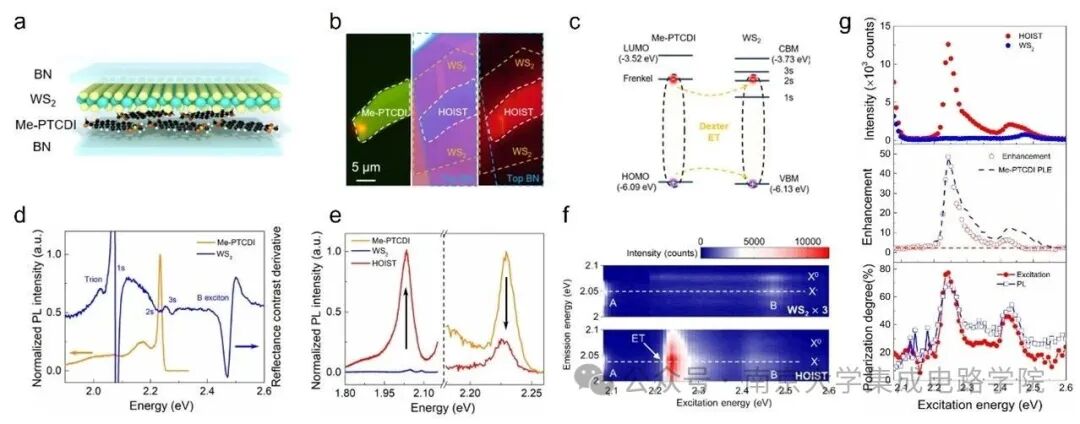

针对这一难题,王欣然教授团队基于此前发现的超强光响应Me-PTCDI单层有机分子晶体(Nat Commun 10, 5589 (2019)),成功构建了以Me-PTCDI为供体、WS₂为受体的新型二维有机/无机杂化异质结构。该结构充分利用有机分子在分子水平上的化学可调性与局域Frenkel激子所具有的强振子强度和高荧光量子产率等优势,通过精确匹配供体Frenkel激子与WS₂的2s暗激子能级,借助Dexter电子交换机制实现了高效共振能量转移。实验结果显示(图1),异质结中WS₂的光致发光强度最高增强达到124倍,且具有偏振特性,创下了同类报道的最高记录。理论计算进一步表明,得益于减小的层间距和受体2s激子态的空间离域特性,其ET速率较传统无机异质结构提升了一个数量级。

图1 二维有机/无机异质结结构与光学表征

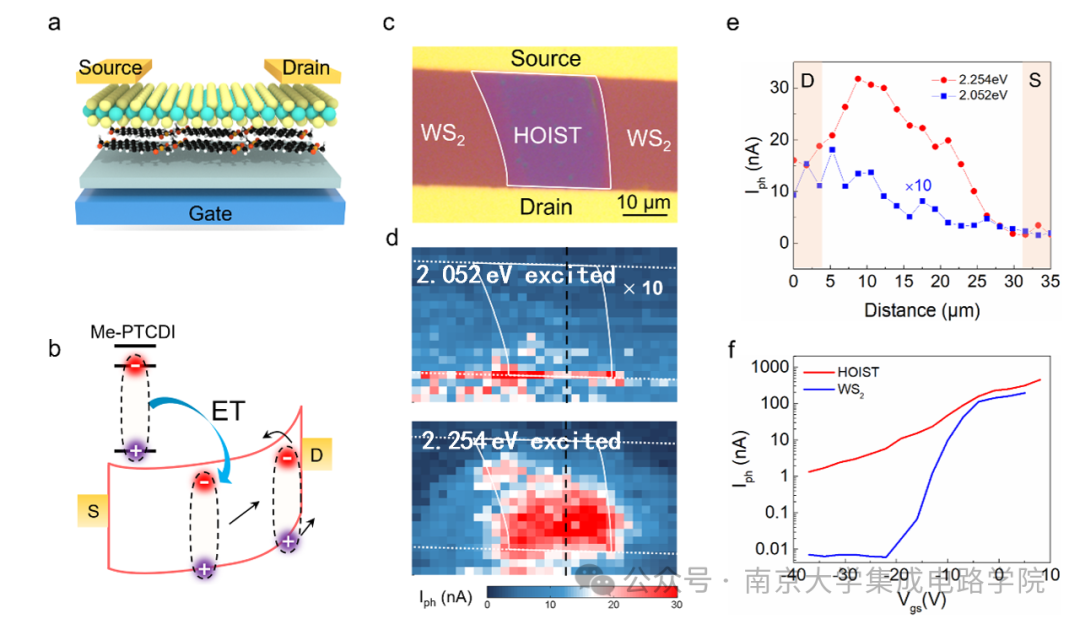

研究团队将这一高效能量转移机制成功应用于光电晶体管器件中,在保持纳秒级超快响应速度的同时,实现了光响应度近三个数量级的跨越式提升(图2)。这一进展解决了传统电荷转移器件中响应度与响应速度相互制约的核心难题。该工作在拓展二维材料界面能量转移理解的同时提出了新型结构设计理念,为超快、高灵敏度光电探测器的发展奠定了坚实基础,对推动新一代光电子器件的突破具有重要意义。

图2 二维有机/无机异质结光电探测器结构与性能

南京大学王欣然教授、南京邮电大学高丽教授和西北工业大学甘雪涛教授为共同通讯作者,南京大学/西北工业大学陈小青博士和南京邮电大学赵慧娟博士为论文共同第一作者。上述研究获得国家自然科学基金、国家重点研发计划、江苏省前沿引领技术基础研究专项、南京邮电大学有机电子与信息显示国家重点实验室项目、南京邮电大学人才引进科研启动基金等资助。