1.SiC价格史上首次低于IGBT!功率半导体大厂中报发生了哪些变化?

2.苹果将iPhone 17的DRAM和NAND供应链扩展至五家公司

3.轻舟必过万重山!国产半导体设备如何在深水区破内卷、谋共生

1.SiC价格史上首次低于IGBT!功率半导体大厂中报发生了哪些变化?

2025 年上半年,全球功率半导体市场呈现出复杂的发展态势,一方面传统巨头面临困境,另一方面中国企业凭借自身优势和市场需求实现逆势增长,同时技术突破与产能扩张也推动着行业不断前行。

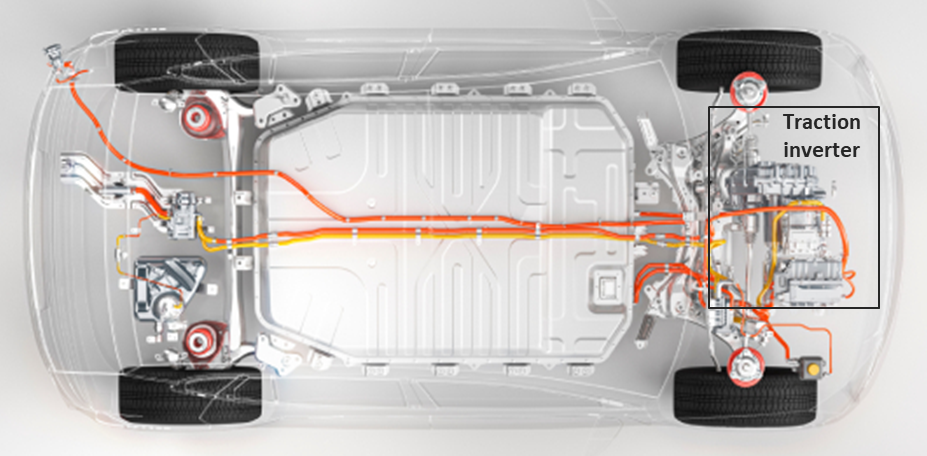

全球传统功率半导体市场需求较为低迷,英飞凌、安森美等国际巨头的传统业务面临较大压力,意法半导体甚至出现亏损。但与新能源、人工智能相关的功率半导体需求却十分旺盛。新能源汽车、光伏等领域的需求托底,使得国内功率半导体企业能够逆全球周期增长。此外,AI服务器的发展也带动了 MOSFET、IGBT 等功率半导体器件的销售。

国内企业产能利用率较高,士兰微的 5 吋、6 吋、8 吋、12 吋产线均满负荷生产;扬杰科技的 MCC(越南)工厂一期量产顺利并实现满产满销,二期项目也于年中顺利通线;华润微的重庆 12 吋功率器件晶圆生产线已实现满产,月产能达到 3 万片,深圳 12 吋特色模拟集成电路生产线产能持续爬坡。

第三代半导体技术取得重要突破,宏微科技首款 1200V 40mohm SiC MOSFET 芯片、1200V 13mohm SiC MOSFET 芯片研制成功,已通过可靠性验证;自主研发的 SiC SBD 芯片已通过多家终端客户可靠性和系统级验证,部分产品已形成批量出货;自研 GaN 650V 75mohm 芯片成功完成内部验证并进入客户导入阶段。

此外,SiC MOSFET 价格首次低于 IGBT,这将加速其在新能源汽车、光伏逆变器等高频高功率场景对 IGBT 的替代。

以下,具体来看国内功率半导体企业的上半年整体经营性成果。

营收规模呈现明显梯队

第一梯队(30 亿 +):闻泰科技(253.41 亿)、时代电气(122.14 亿)、士兰微(63.36 亿)、华润微(52.18 亿)、扬杰科技(34.55 亿)。这类企业是功率半导体领域的“头部玩家”,凭借技术积累、产能规模、客户资源等优势,占据行业核心地位,规模效应显著。

第二梯队(15 - 20 亿):苏州固锝(19.93 亿)、斯达半导(19.36 亿)、捷捷微电(16.00 亿)。属于“中型成长型”企业,在细分领域(如 IGBT、晶闸管等)具备竞争力,正处于规模扩张期。

第三梯队(10 亿以下):*ST 华微(12.47 亿)、新洁能(9.30 亿)、东微半导(6.16 亿)等。多为聚焦细分赛道的 “专精特新” 型企业,规模较小但灵活度高。

2025 年上半年(25H1)相对 2024 年同期(24H1)的增长情况,反映企业对行业机遇的把握能力,也体现行业 “分化式发展”:

高增长阵营(增幅显著):锴威特(92.66%)、东微半导(46.79%)、捷捷微电(26.77%)、斯达半导(26.25%)、扬杰科技(20.58%)、士兰微(20.14%)、时代电气(18.77%)。这类企业增长强劲,下游需求新能源汽车的IGBT和功率模块、光伏/风电的功率器件等领域持续扩张,带动高端功率半导体需求爆发;此外在 IGBT、MOSFET 等核心领域,国内企业技术突破加速,逐步替代海外品牌,抢占市场份额。

温和增长阵营:华润微(9.62%)、*ST 华微(15.58%)、新洁能(6.44%)、银河微电(14.54%)等。增长相对平缓,原因可能是业务结构均衡或细分市场竞争加剧,虽未爆发式增长,但凭借稳定的产品矩阵维持发展。

营收下滑阵营:闻泰科技(-24.56%)、苏州固锝(-28.09%)、亚光科技(-8.35%),下滑主因是下游传统领域疲软,如苏州固锝可能在部分传统功率器件领域(如消费电子用二极管)面临需求萎缩或价格竞争。但值得提及的是,闻泰科技营收虽然下滑,但剥离了ODM资产,产品线进一步聚焦在功率半导体领域。

多数企业处于高估值区间

第一梯队(净利润 > 5亿元):时代电气(16.715亿元)遥遥领先,与其在轨道交通、电网、新能源等领域的龙头地位相符;扬杰科技(6.0135亿元)表现稳健,反映其产品结构和客户资源的优势。

第二梯队(净利润 1–5亿元):包括华润微、斯达半导、士兰微、捷捷微电、新洁能等,这些企业多在MOSFET、IGBT、SiC等细分领域有一定市场份额。

第三梯队(净利润 < 1亿元):如芯导科技、苏州固锝、台基股份等,规模较小,或处于成长期或细分市场。

亏损企业:锴威特、亚光科技净利润为负,需警惕其产品竞争力、市场需求或经营效率问题。

市盈率反映市场对企业未来增长的预期。

低PE(<30):时代电气(16.42%)、扬杰科技(29.32%)、新洁能(30.85%)估值相对合理,可能与增长稳健、市场预期较为理性有关。

高PE(>50):华润微(80.66%)、士兰微(97.57%)、捷捷微电(52.48%)、芯导科技(71.23%)、苏州固锝(76.11%)、台基股份(146.72%)、东微半导(222.01%)、银河微电(52.88%)等估值较高,显示市场对其未来成长性有较高期待,但也可能存在泡沫。

负PE:宏微科技(-391.37%)、锴威特(-25.34%)、亚光科技(-7.02%)处于亏损或盈利下滑状态,PE为负值,投资风险较高。闻泰科技(-20.31%)的估值预期会在主业完成在功率行业的聚焦之后回暖。

扩张导致库存居于高位

存货显著增长的企业:时代电气从60.54亿增至82.00亿,增幅明显,可能为应对订单增长或项目交付备货,但也需关注是否积压;斯达半导从13.41亿增至15.74亿,反映业务扩张或为SiC等新品备货;捷捷微电从5.63亿增至7.74亿,增长较快,可能与产能释放有关;东微半导:从3.33亿增至4.61亿,仍在扩张阶段。

存货下降的企业:闻泰科技从98.14亿大幅降至45.57亿,显示库存快速出清,可能受益于需求回暖或主动去库存;苏州固锝:从5.11亿降至4.43亿,周转率较高(3.577),运营效率良好;宏微科技:从4.64亿降至3.83亿,周转率尚可(1.454),去库存略有成效。

存货基本稳定:扬杰科技、华润微、亚光科技等变化不大,运营相对稳健。

高周转率(>2):闻泰科技(3.312)、苏州固锝(3.577)、*ST华微(2.256)、芯导科技(2.839)周转较快,显示较强的销售能力或较轻的库存压力。

中等周转率(1~2):华润微(1.834)、扬杰科技(1.818)、捷捷微电(1.506)、新洁能(1.959)、银河微电(1.756)等处于行业中等水平,运营基本健康。

低周转率(<1):斯达半导(0.953)、台基股份(1.043)、亚光科技(0.714)、锴威特(0.585)周转较慢,可能存在库存积压或销售不畅风险。

闻泰科技研发绝对值最高

第一梯队(研发投入 > 5亿元):闻泰科技(16.02亿元):投入最高,与其业务多元化(ODM+半导体)和规模相符,但研发占比仅4.72%,显示其营收基数大;时代电气(12.71亿元):投入巨大,聚焦轨交、电网、新能源等高端领域,研发占比9.94%,技术驱动明显;华润微(5.48亿元):IDM龙头,持续加码SiC、MOSFET、IGBT等,研发占比10.50%,保持高强度投入。

第二梯队(研发投入 1–5亿元):斯达半导(2.30亿元):国内IGBT领军企业,研发占比11.87%,投入强度极高;扬杰科技(2.20亿元):产品线丰富,研发占比6.38%,注重传统器件升级与SiC布局;捷捷微电(1.04亿元):专注功率器件,研发占比6.53%,稳步推进技术迭代。

第三梯队(研发投入 < 1亿元):多为中小规模企业,如苏州固锝、宏微科技、新洁能、东微半导等,投入相对有限,需聚焦细分市场或依赖外部合作。

研发强度更能反映企业的技术导向和创新能力。

超高研发强度(>10%):华润微(10.50%)、斯达半导(11.87%):技术驱动型龙头,持续深耕高端功率器件。

锴威特(31.75%):异常高的研发占比,可能处于技术突破期或营收规模较小,需关注其技术转化效率。

中等研发强度(5%~10%):时代电气(9.94%)、宏微科技(8.61%)、芯导科技(8.41%)、东微半导(6.86%)、捷捷微电(6.53%)、银河微电(6.52%)、扬杰科技(6.38%)、*ST华微(6.07%)、新洁能(5.70%)、亚光科技(5.47%):行业普遍水平,注重产品迭代与工艺优化。

较低研发强度(<5%):闻泰科技(4.72%):营收规模大,研发占比偏低,可能更依赖规模效应和市场整合;苏州固锝(3.83%):传统器件为主,创新投入相对保守;台基股份(2.53%):研发投入最低,技术竞争力可能较弱。

2.苹果将iPhone 17的DRAM和NAND供应链扩展至五家公司

苹果公司正在为即将发布的iPhone 17系列大幅拓展其内存(DRAM)和闪存(NAND)供应链,据悉合作厂商已增加至五家,旨在通过供应链多元化应对不断上涨的元件成本压力,并缓解因美国关税带来的价格上调风险。

据花旗最新分析,苹果已将三星和SK海力士两大内存制造商纳入DRAM和NAND的主要供应名单,其中三星获37%的订单份额,SK海力士占33%,美光公司则拿下剩余30%。在NAND闪存方面,闪迪(SanDisk)和铠侠(Kioxia)也进入供应链,铠侠份额最高,达35%,SK海力士为30%。通过引入更多合作伙伴,苹果试图凭借议价能力压低零部件价格,以缓解生产成本上升带来的压力。

有分析指出,SK海力士在部分技术上相较三星更具优势,这也是其获得大量订单的原因之一。三星除提供内存芯片外,还为iPhone 17 Pro系列供应大量LTPO OLED屏幕,成为苹果重要的战略伙伴。

报道称,iPhone 17全系预计将在9月9日的发布会上揭晓,届时新机的最终定价也将公布。苹果通过此次供应链调整,有望有效控制BOM(物料清单)成本,以降低产品售价压力,扩大市场竞争力。(来源: cnbeta)

3.轻舟必过万重山!国产半导体设备如何在深水区破内卷、谋共生

中国半导体产业正行至水深浪急处。外有技术封锁、内有竞争加剧,设备与零部件领域更是深陷“低端内卷、高端缺失”的困局。然而,正如诗中所喻,纵然前方万重险峰叠嶂、江流湍急,一叶轻舟若能坚定方向、协同合力,终将破浪而出、驶向开阔。这场围绕核心技术突破与产业生态共建的征途,既需企业深耕一寸宽、千尺深的韧性,也需资本目光长远、携手共渡的智慧。青山矗立不遮月,江水奔流终入海——中国半导体的“轻舟”,正在穿越万重山的历程中,书写自己的答案。

2025年9月4日-5日,第十三届中国半导体设备与核心部件展(CSEAC 2025)在无锡太湖国际博览中心启幕,同期举行的半导体设备与核心部件投融资论坛,来自设备制造、产业投资与园区运营等多方代表齐聚一堂,围绕中国半导体设备与零部件国产化现状、技术瓶颈与未来路径展开深入讨论。

嘉宾寄语“轻舟必过万重山”,既是对当下“行船之难”的清醒审视,更饱含产业终将“穿峡越隘”的远见与自信。

量检测设备:国产化率仅 4%,平台化并购成破局关键

论坛由季华资本创始人季宗亮主持,优瑞谱、邦芯、华芯智能、芯睿科技、芯印能、智微资本、金桥临港综合区等企业与机构代表发表演讲,从量检测、刻蚀、键合、AMHS到零部件、材料、投资、园区政策,把国产半导体“卡脖子”环节掰开揉碎,既给出技术路线图,也抛出资本视角,共同勾勒出一幅中国半导体设备自主可控的攻坚图景。

当前国内半导体设备领域各制程环节基本均有企业实现从“跟跑”到“并跑”的突破,但核心零部件依赖、低端内卷等问题仍需解决。嘉宾普遍认为,未来需通过“技术创新+平台化并购+资本协同+政策支持”的组合拳,推动产业从“单点突破”迈向“生态共赢”,加速半导体设备自主化进程。

优瑞谱半导体总经理唐德明作为开场嘉宾,直指国内量检测设备行业的核心矛盾。他介绍,半导体量检测设备分为“缺陷检测(Inspection)”与“参数量测(Metrology)”两大类,贯穿晶圆制造前道全流程,且随着3D先进制程、先进封装的发展,对X射线、电子束等技术及算法的要求持续提升。

然而,该领域长期被海外企业垄断——美国KLA一家占据全球半壁江山,国内国产化率仅4%,且缺乏头部领军企业。唐德明坦言,国内量检测企业已超40家,但多扎堆低端赛道内卷,高端领域因核心零部件(如高速旋转部件、TDI相机)被禁运、研发周期长等问题进展缓慢。

他提出,平台化思维是破局核心,一方面需以国际先进水平为目标,通过“微创新”解决客户痛点;另一方面要摒弃“单品思维”,以“杂货铺”模式丰富产品线,并借助资本力量推动并购整合。目前,二级市场并购已启动,一级市场并购基金也在布局,优瑞谱及其兄弟公司诺瑞科已进入中芯国际、华虹等12英寸晶圆厂供应链。

工艺与物流设备:国产化成果初显,细分领域实现突破

上海邦芯半导体市场部售后工艺副总裁方文强分享了化合物半导体与12英寸硅基设备的国产化实践。成立于2020年的上海邦芯,聚焦刻蚀、去胶等领域,在碳化硅设备领域已实现突破——市占率达60%,获得头部企业重复订单;12英寸去胶设备国产化率超70%,2024年底完成第100台出货,2025年将冲击200台目标。其核心竞争力在于供应链深度绑定(导入100余家国内供应商)及专利布局(164项发明专利授权),未来还将发力先进封装深硅刻蚀设备。

华芯(嘉兴)智能装备客户中心总监刘明则聚焦超大规模晶圆厂的AMHS(自动物料搬运系统)痛点。他表示,12英寸晶圆厂对天车系统的“零失误”要求极高,客户容忍度远低于工艺设备。华芯智能通过搭建仿真验证系统,实现“每小时两万笔搬送”核心指标,并研发出“预测型调度算法”,加入时间维度优化全局调度效率。目前,其系统已在12英寸前道晶圆厂验证,未来计划融入AI芯片提升智能化水平。

先进封装设备:攻克细分痛点,填补国内技术空白

随着摩尔定律逼近极限,先进封装成为行业新焦点,相关设备国产化需求迫切。苏州芯睿科技市场部副总余文德指出,键合/解键合设备是先进封装的“承先启后”关键,芯睿已实现该领域国产化蜕变——在功率半导体领域,其UV解键合设备占据国内主流市场;在先进封装领域,自主研发的12英寸激光解键合设备可对标海外产品,且正在突破混合键合、板级键合等前沿技术。

芯印能半导体总经理李春华则针对先进封装中的“气泡”与“助焊剂残留”两大痛点提出解决方案。其第二代VTS除泡设备通过“高低压震荡”技术,可将点胶时间从190秒缩短至25秒,同时100%去除气泡;第四代RTS设备则能将助焊剂清洗时间从110分钟压缩至15分钟,部分客户已实现“清洗、烘烤、等离子处理三站省略”的量产应用,大幅降低成本。

资本与园区:协同布局,为产业落地保驾护航

产业突破离不开资本助力。上海智微私募基金创始合伙人刘晓宇介绍,中微公司旗下CVC基金“智微资本”已完成备案,累计投资40余家企业、金额超20亿元。不同于传统财务投资,智微资本以“供应链安全”和“生态赋能”为核心,依托中微的产业资源为被投企业提供订单验证、联合研发支持,并打通“上市公司并购”退出渠道,重点布局设备整机及核心零部件短板领域。

作为产业落地的 “沃土”,上海金桥临港综合区开发投资有限公司副总经理陈婷雯详解了临港的区位与政策优势。目前临港已集聚中芯国际、中微、北方华创等集成电路企业,2024年集成电路总产值超300亿元,规划12寸晶圆月产能达64万片;政策上提供 “首台套补贴”“区内采购协同补贴”,高端人才可直接落户上海,通过政策、载体、生态三位一体的方式,为辖内企业发展提供坚实的土壤。

半导体设备产业步入“深水区”,破局之路在何方?

当前半导体设备行业“低端内卷、高端紧缺”的格局已成共识,如何在生存与长跑中找到平衡,成为企业共同面临的考题。

“我是谁?从哪来?又将去向何方?”在论坛最后的圆桌对话环节,当主持人季宗亮把哲学三问抛向八位嘉宾,他们的回答像一面棱镜,折射出中国半导体装备产业过去二十年的筚路蓝缕与未来的千重山万重浪。

北京亦盛精密半导体总经理张慧指出,行业内卷本质是“用价格补偿质量不足”,企业需回归商业本质,“放弃‘做大做强’的浮躁,在细分赛道做好质量稳定,再谋技术迭代。”上海邦芯半导体董事长王兆祥则提出“往外卷”的思路,“与其在低端市场拼资源、拼体量,不如将目标对准国际头部企业,聚焦细分领域做‘精细化研发’与‘精细化开拓’。”

深耕行业二十年的江苏神州半导体董事长朱培文的战略选择更具代表性。在国产化初期,他拒绝跟风低端等离子设备的价格战,转而攻坚300-500层存储刻蚀系统等高端领域,与中微等头部企业深度合作。“高端突破积累的技术能量可向下渗透,而时间会见证专项技术的价值。”他以武汉某存储企业断供后其设备成功补位为例,印证了“聚焦高端、卷全球”的正确性。

微导纳米CTO&副董事长黎微明则分享了上市公司的“深水区压力”,他表示,“先进制程设备不是简单复制,需解决量产线的无数细节问题,而半导体行业‘结果必须与POR一致’的保守性,可能制约创新迭代。”他呼吁构建更包容的商业环境,为国产设备创新留出空间。

资本市场的冷暖直接影响产业发展节奏。投资机构与券商嘉宾普遍认为,半导体投资已从“遍地黄金”的红利期进入“大浪淘沙”的深水区。

上海超越摩尔私募基金董事长王军回顾行业周期表示:“2018-2021年,中美科技战与科创板推出催生投资热潮,但2021年后美元撤退、IPO降温,行业进入调整期。”他强调,当前投资逻辑更聚焦“赛道广阔、技术独特、行业领先”三大标准,“大厂通常只支持1-2家供应商,若企业无法进入细分领域前三,发展将举步维艰。”

天津泰达科投合伙人张鹏则认为,资本降温并非坏事,它倒逼企业告别低技术竞争,向深水区挺进。他指出,中国半导体已完成“1.0国产替代”,正进入“2.0高技术突破”阶段,投资机构需做“更懂技术的耐心资本”,支持企业长期研发。

国泰海通证券高级执行董事徐振从投行角度补充道:“虽然设备类企业IPO数量有所减少,但量测、光刻等低国产化率赛道,以及3D封装、化合物半导体等技术迭代领域仍有机遇。”他透露,当前资本市场并购需求旺盛,“富乐德收购富乐华等案例证明,整合是突破细分赛道天花板的重要路径”。

“单打独斗的时代已经过去,产业链协同才能共筑安全屏障。”这一观点成为嘉宾共识。

上海邦芯半导体在供应链培育上的实践颇具借鉴意义。公司董事长王兆祥表示,作为初创设备企业,邦芯主动为国产零部件企业提供验证支持:“我们帮零部件商承担70%-80%的验证风险,再推荐给fab厂,加速其国产化进程。”但他同时强调“宽进严出”,需按头部fab标准建立供应商考核机制,确保产品可靠性。

微导纳米黎微明则从产业链安全角度提出思考,他指出,先进制程设备的关键零部件与材料仍有短板,需企业、资本共同完善供应链。亦盛精密张慧则打破“被整合即失败”的误区。她强调,细分领域企业被整合,是进入更大资源池实现迭代的契机,与独立IPO同样是价值实现。

投资机构也在推动产业整合。王军透露,在投资时已提前与企业约定“若上市无望则接受重组”,“集成电路技术门槛高,大厂需要‘有秩序的供应链’,整合是必然趋势”。张鹏则呼吁企业家放下“宁当鸡头”的心态,借鉴MKS等国际企业的并购路径,通过整合实现品类拓展与研发升级。

结语:练内功、抓风口,蓄力跨越周期

谈及如何把握行业机遇,嘉宾们给出了一致方向:苦练内功,伺机而动。

王军建议企业“聚焦主业 + 适度并购”,尤其可关注海外高技术人才与技术。他表示:“中国企业的迭代速度是海外的数倍,结合海外技术与本土勤奋,有望实现弯道超车。”张鹏则以 “未来很美好,现在虽难但要坚持”寄语行业,坚信中国半导体能缩小与国际的差距。

徐振提醒企业“做好规范性,等待资本窗口”,他认为,IPO、并购风口虽有波动,但核心是提升基本面,机会来临时才能顺势而为。朱培文劝诫企业家“深挖洞、广积粮”,王兆祥则以“两岸猿声啼不住,轻舟必过万重山”表达信心,

总结而言,中国半导体设备产业正从“国产替代”的浅水区驶向“自主创新”的深水区。面对内外部挑战,企业需坚守技术初心、拒绝低质内卷;资本需保持耐心、支持长远创新;产业链上下游更需开放协作、共建健康生态。唯有如此,才能在全球半导体格局中真正实现“破局共生”。