在神经元中,离子(如 Na⁺、Ca²⁺)的流动构成了大脑处理信息的“信号语言”——它们穿越细胞膜,引发神经元的兴奋与响应,实现感知和记忆。正因如此,模拟这种“离子驱动”的感知与记忆行为,已成为类脑电子器件研究的重要方向。尤其是在水下、盐水或体液等典型“湿环境”中,开发能同时具备感知功能和信息留存能力的器件,对于类脑计算、智能机器人、生物接口、环境监测等领域具有重大意义。然而,水中丰富的可移动离子也带来了根本性的挑战:它们会在纳米尺度上迅速屏蔽电场,形成所谓的 Debye 屏蔽效应。这不仅限制了离子的响应速度,也使得传统器件在液体环境中往往依赖外加电压,限制了器件设计的灵活性。

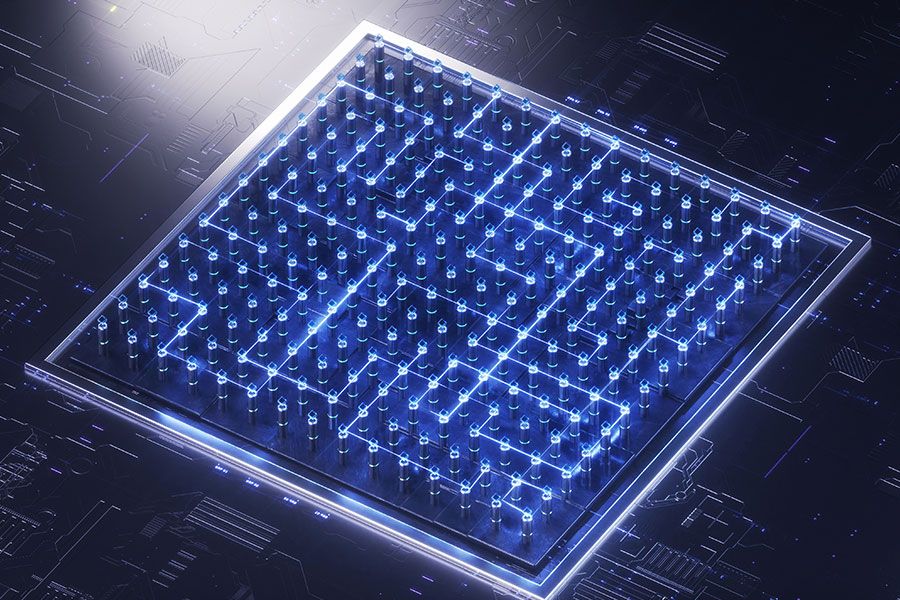

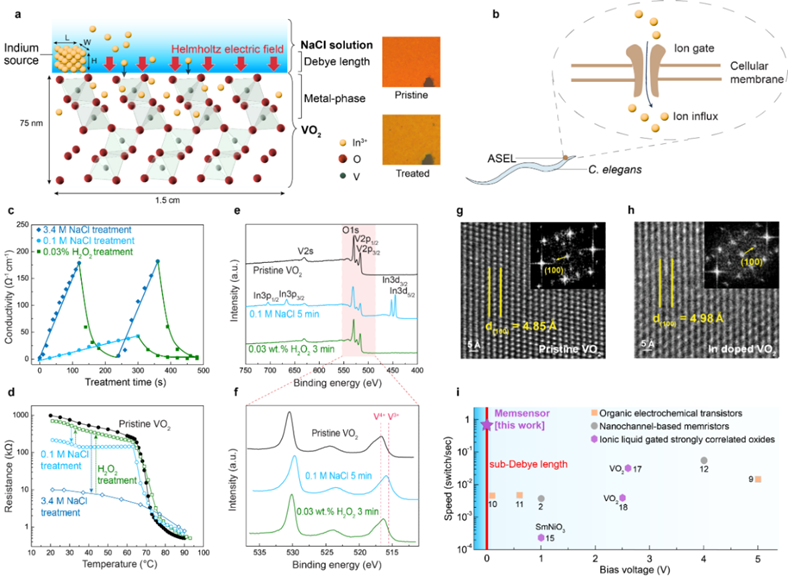

图1 基于VO2-In材料体系的无偏压离子忆感器

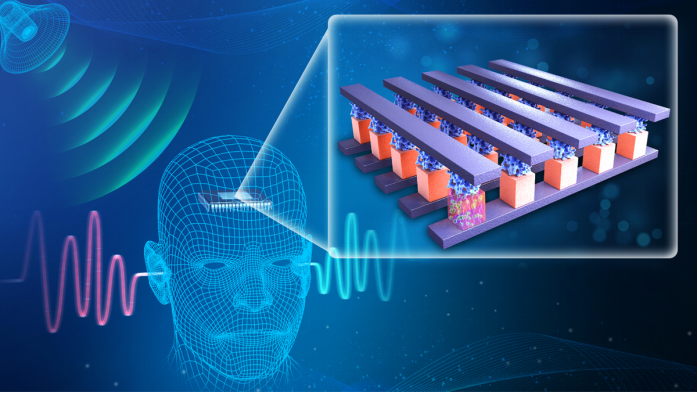

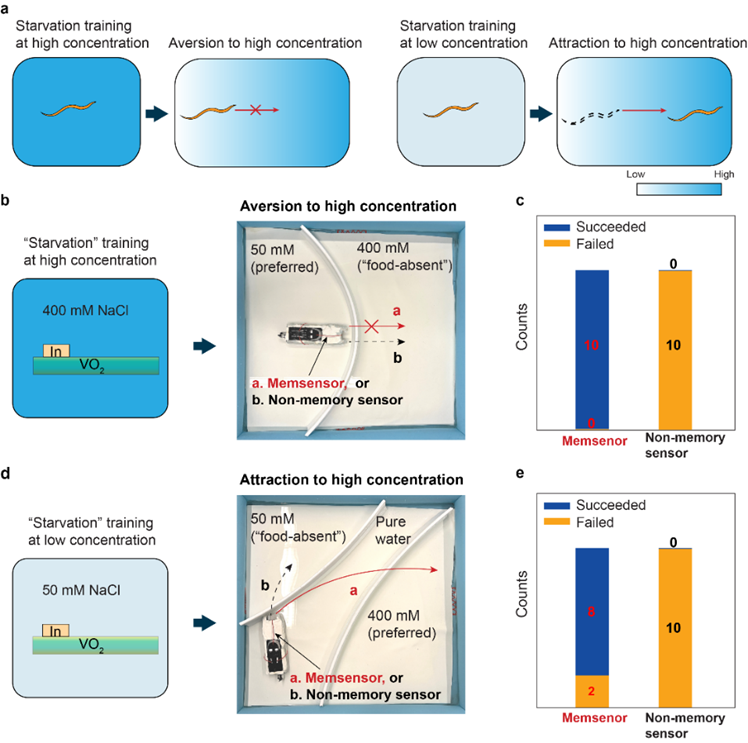

在此背景下,北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心唐克超研究员团队联合美国加州大学伯克利分校团队,开发出一种新型的无源忆感器(Memsensor)。该器件可通过材料表面的离子迁移速率感知液体中盐浓度,并将这种环境信息写入材料本身,实现无电源、可保持的“记忆”功能。忆感器由 VO2薄膜和紧贴其表面的铟(In)金属构成,利用固液界面的内建电场,在 Debye 长度范围内驱动 In³⁺注入 VO2表层,诱导 VO2发生由绝缘态向金属态的相变(图1)。器件的“感知”体现在电阻下降速率随盐浓度而变,“记忆”则源于掺杂引发的非易失相变,即使移除盐溶液后仍能保留电导状态。该研究不仅实现了感知与记忆功能的物理集成,还展示了其在仿生智能导航中的潜力。通过将多个忆感器加装于小船底部,团队实现了类似秀丽隐杆线虫(C. elegans)的基于“盐历史记忆”的化学导航行为,为水下机器人与环境智能交互提供了全新的低功耗解决方案(图2)。

图2 利用忆感器的可塑性实现自适应水上导航

这项研究展示了忆感器在湿环境中无源感知与记忆的集成能力,开辟了材料本征“记忆”功能的新范式。其类神经可塑性行为不仅有望为类脑计算提供新的器件基础,也为水下机器人、环境监测、生物接口等领域带来了全新的设计思路。未来,借助忆感器对刺激历史的记录与适应特性,有望构建具备长期环境记忆与决策能力的智能系统,推动仿生电子学与神经机器人技术的深度融合。

相关研究成果以“Mem-sensing by surface ion migration within Debye length”为题发表于材料学顶级期刊Nature Materials,北京大学唐克超研究员和加州大学伯克利分校Junqiao Wu(吴军桥)教授为共同通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目的资助,并得到了微纳电子器件与集成技术全国重点实验室、集成电路高精尖创新中心、国家集成电路产教融合创新平台等基地平台支持。