1.Google反垄断案判决未要求分拆竞争对手:垄断行为恐将持续

2,中国科大实现可任意重构的光控微纳米电流通路

3.北京大学胡又凡-彭练矛团队在高性能压力传感领域研究中取得重要进展

4.西安电子科技大学张进成教授、宁静教授发表金刚石基氧化镓热管理相关成果

5.中山大学国内率先突破300毫米标准硅光晶圆上异质异构集成半导体激光器

1.Google反垄断案判决未要求分拆竞争对手:垄断行为恐将持续

美国联邦法官Amit P.Mehta周二(2日)裁定,Google无需出售其Chrome浏览器及Android操作系统业务。此判决让Google免于遭受最严厉的惩罚,母公司Alphabet(GOOG-US)因此盘后大涨逾6%,但这在业界领袖之间引发了复杂且分歧的反应。

法院裁决要点

这起由美国司法部及多个州于2020年发起的诉讼,指控Google非法垄断在线搜寻市场。2024年,Mehta法官已裁定Google确实违反了反垄断法,称其为“一个垄断者,并以垄断者的姿态维持其垄断地位”。

在最新的补救措施裁决中,法官Mehta虽然未要求Google进行业务分拆,但施加了其他限制。根据这份长达230页的判决书,Google将被禁止签订任何关于其搜寻引擎和应用程序独家分销的合约。此外,判决还强制要求Google必须与竞争对手分享用户互动数据和搜寻索引等关键信息。

Alphabet执行长SundarPichai先前曾警告,司法部提议的补救措施实质上等同于“事实上的业务剥离”,并可能产生“许多意想不到的后果”。

批评者失望:判决力道不足

对于这项判决,许多Google的竞争对手和批评者表示失望,认为这些补救措施不足以解决Google的垄断问题。

DuckDuckGo执行长GabrielWeinberg在社群平台X上表示,他认为法院的命令无法“迫使必要的改变”来应对“Google的非法行为”。他指出,Google仍将被允许利用其垄断地位,包括在AI搜寻领域,来阻碍竞争对手,最终受害的将是消费者。温伯格呼吁国会介入,迫使Google在一个公平的环境中竞争。

EpicGames执行长TimSweeney则用更尖锐的言词评论道,Google虽然输掉了官司,却在补救阶段“大获全胜”。他讽刺地说:“他们可以继续从事所有法院认定为非法的行为,只是增加了一些新的数据共享义务。”

新闻/媒体联盟(News/MediaAlliance)执行长DanielleCoffey称这次判决是一个“错失的机会”。她表示,新闻机构希望能够选择不让其内容出现在Google的AI生成摘要中,同时又不从搜寻结果中完全消失,但判决并未包含这项内容。Coffey指出,AI摘要的本质是直接回答用户问题,而非将流量导向原始内容来源,这使得优质新闻的收入来源受到威胁。

支持者与Google的回应

另一方面,也有支持者认为法官的裁决是审慎的。

科技产业联盟“进步商会”创办人AdamKovacevich在X上发文称,尽管“长期的Google仇恨者”希望看到“异想天开的补救措施”,但Mehta法官的决定是“深思熟虑的”。他指出,法官在裁决中多次引用了微软案的先例,强调补救措施必须“针对造成问题的错误行为本身”。

Kovacevich还提到,法官在判决书中花了29页的篇幅讨论AI领域的竞争如何威胁到传统搜寻引擎,这提醒人们“竞争创新就像一只兔子,而反垄断法则是乌龟”。

Google在判决后发表声明,认为这项决定是对AI如何改变产业的回应,因为AI为人们提供了更多寻找信息的方式。Google重申其自2020年以来的立场:“竞争是激烈的,人们可以轻易选择他们想要的服务。”因此,他们对法院最初在2024年8月裁定其负有责任的决定表示强烈反对。

对于新的补救措施,Google表示:“法院现在对我们分销Google服务的方式施加了限制,并将要求我们与对手分享搜寻数据。我们担心这些要求将如何影响我们的用户及其隐私,我们正在仔细审查这项决定。”

2,中国科大实现可任意重构的光控微纳米电流通路

中国科大郭光灿院士团队孙方稳课题组和国家同步辐射实验室/核科学技术学院邹崇文课题组合作,通过对二氧化钒(VO2)薄膜局域绝缘态-金属态相变的光学调控,实现形状可任意重构的微纳米电流通路,并展示其在固态自旋量子操控的应用。该成果8月29日以“Reconfigurable photothermal doping filament for selective spin manipulation and addressing”为题发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)上。

对微纳米尺度电流的操控和探测是实现信息和能量传输的重要手段,是当前集成电子学和信息科学的核心技术,并在量子科学等前沿基础领域被广泛研究和应用。随着信息处理需求的增加,基于传统半导体工艺的微纳电子器件越来越复杂,功耗越来越大。可重构电子器件为发展下一代信息技术提供一种新方案,与传统单一功能电子器件不同,其能够根据任务需求动态改变自身功能特性,具备在不增加集成电子器件数量和结构复杂度的情况下实现更多功能的潜力。

孙方稳课题组和邹崇文课题组长期开展跨学科合作,在可重构量子器件研制和量子传感应用方面开展了研究。利用二氧化钒强关联氧化物材料制备类脑神经元结构,并基于金刚石色心自旋传感实现对二氧化钒人工神经元器件的量子成像(Sci.Adv.9, eadg9376(2023))。

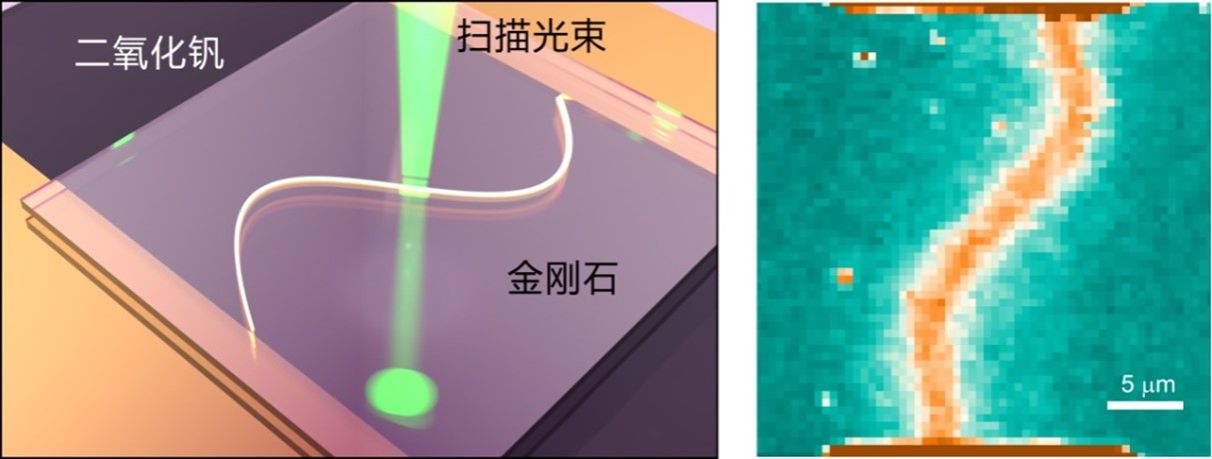

图1 光控电流通路的写入示意图

在本工作中,研究人员提出了一种“光热掺杂”技术(Photothermal doping),通过扫描聚焦光束,并利用其光热效应触发二氧化钒薄膜瞬态绝缘体-金属相变,形成局域“光热掺杂”微区(类似半导体离子注入掺杂),从而在微米尺度实现任意形状电流通路的可重构写入。该方法将光场调控信息映射到电流通路的空间分布,显示出灵活的电流位置、方向、宽度等参数实时调控能力,实现如“S”形状的任意弯曲电流制备。研究人员将该可重构电路器件用于直流、微波信号的传输,通过电流产生局域电磁信号对金刚石色心自旋量子体系的泵浦,实现拉比振荡、冉塞条纹等量子态相干操控。研究人员进一步通过对电流形状的任意调控,结合电流产生的磁场梯度,实现对不同空间位置固态自旋阵列的选择性操控,展示了空间寻址的能力。

基于光控电流的可重构电子器件极大提升了对微纳尺度电流控制的灵活性。后续,研究人员将进一步提高光场调控能力,提升可重构电流通路的操控可靠性和电流导通能力,实现芯片尺度的可任意重构电流。利用光控电路的现场重复编辑能力,实现多功能、高灵活性、高效率的集成芯片,在人工智能、新一代信息技术等领域发挥重要作用,为实现可扩展的量子操控和探测器件提供支撑。

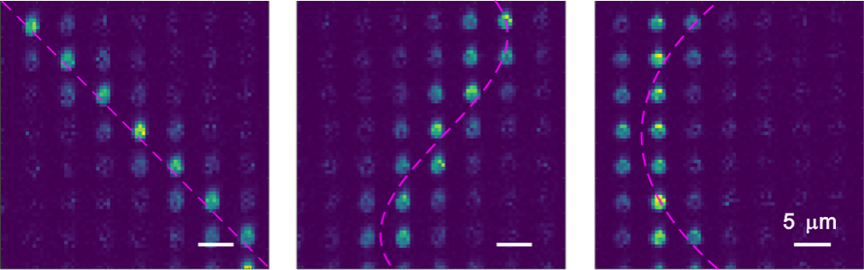

图2 利用可重构光控电流实现对金刚石色心阵列的选择性微波操控

本文第一作者为量子网络安徽省重点实验室博士生刘志威,通讯作者为陈向东副研究员、邹崇文研究员和孙方稳教授。该工作得到了科技创新2030重大项目、中国科学与稳定支持基础研究领域青年团队项目、国家自然科学基金、安徽省重点研发计划等项目的支持。

3.北京大学胡又凡-彭练矛团队在高性能压力传感领域研究中取得重要进展

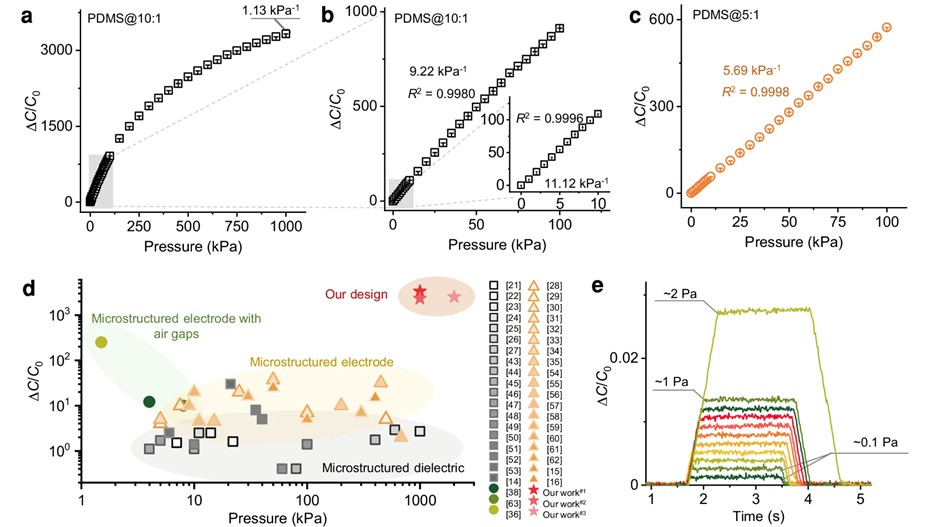

柔性压力传感器因其在人形机器人、生物医疗和人机交互等前沿领域的巨大应用潜力而备受关注。其中,电容式压力传感器以其低功耗、高稳定性等优点成为研究热点,但其性能(尤其是灵敏度和线性度)长期以来受限于传统的设计思路。这极大地制约了其在需要精确力反馈与动态控制的复杂场景中的应用。

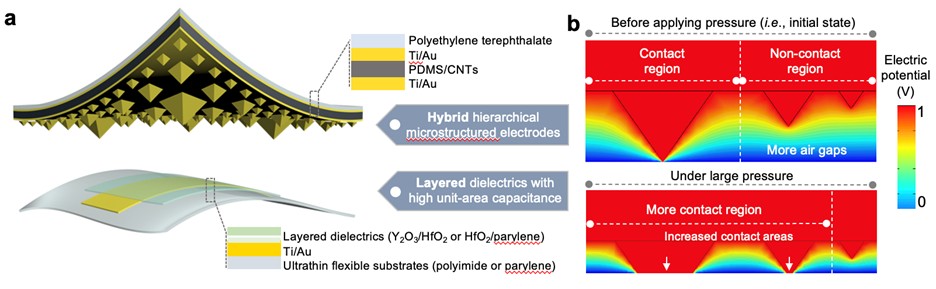

针对这一挑战,北京大学电子学院胡又凡-彭练矛团队提出了一种全新的“接触主导的局域电位移场增强”设计策略。该策略通过巧妙地设计传感器结构,成功地在宽压力范围内同时实现了超高的灵敏度、极佳的线性度和广阔的传感范围。这一设计包含两个核心要素:一是由鲁棒的导电复合材料与金属覆盖层构成的分级微结构电极;二是通过薄层或高介电常数(high-k)材料实现的具有高单位面积电容的介电层。这种设计使得传感器的电容变化主要由接触区域的局域增强电场主导,从而突破了传统传感器的性能瓶颈。

图1. 接触主导的局域电位移场增强型压力传感器。a, 传感器结构示意图,展示了分级微结构电极与高单位面积电容的介电层。b, 施加压力之前和高压下的电势分布的横截面图。

该团队研制的传感器展现了世界领先的性能。其压力响应(归一化电容变化量)超过3000,比以往的最高纪录提升了一个数量级以上;传感范围超过1兆帕(MPa),部分器件可达2兆帕。尤为突出的是,该传感器在0-100千帕(kPa)的宽压力范围内,实现了高达9.22 kPa⁻¹的灵敏度和0.9998的近乎完美的线性度(R²值)。此外,该传感器还展示了出色的机械鲁棒性、对微小压力(0.1帕)的超高分辨率以及快速响应能力(约15毫秒)。

图2. 接触主导的压力传感器的性能表征。a-c, 传感器的归一化电容变化与压力关系曲线,展示了其超高的响应和优异的线性度。d, 与此前各类微结构压力传感器相比,该设计在灵敏度和响应范围上均实现了突破。e,小压力下的压力响应,可以分辨出~1 Pa时归一化电容变化的十分之一(即~0.1 Pa)。

研究进一步揭示了该设计的工作机理。分级微结构确保了在不同压力下,总有新的微结构参与接触,从而将材料的应变保持在线性区域内,保证了宽范围的线性响应。而“导电复合材料+金属覆盖层”的混合电极设计,则巧妙地解决了薄金属层在形变下容易开裂失效的问题,保证了信号的稳定与可靠。基于其卓越的性能,团队将此传感器与柔性低维半导体晶体管集成,在2.66伏的低工作电压下,实现了高达4x10⁵的电学响应,充分利用了晶体管的开关比,极大地提升了集成器件的信噪比。

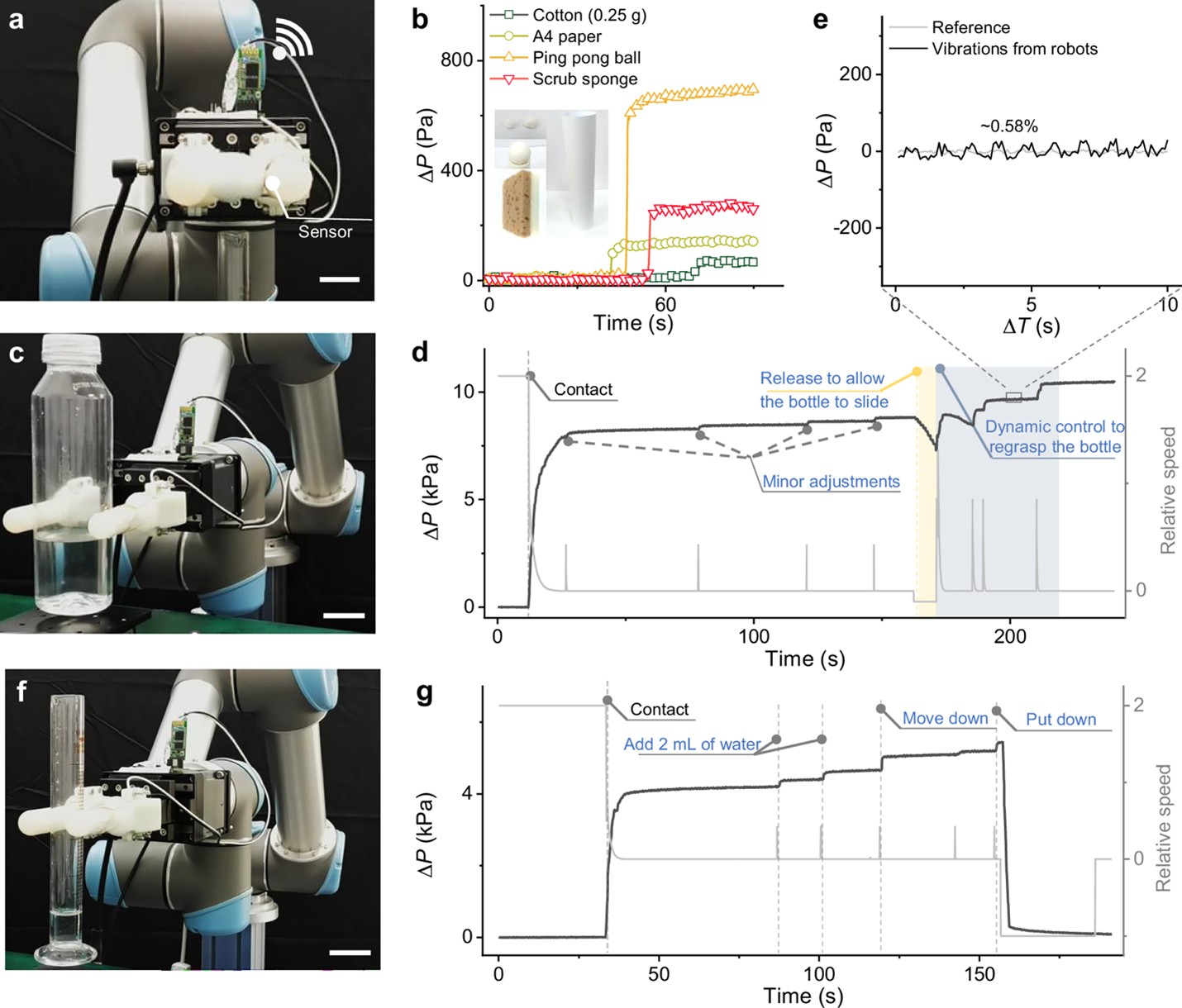

团队通过两个典型应用场景展示了该技术的巨大潜力。在流体物理性质评估中,搭载该传感器的机械臂能够精确测量不同液体的静水压,从而估算其密度,并能捕捉到液滴表面张力引起的微小动态变化。在机器人操控任务中,集成该传感器的机械手能够根据物体的刚度自适应地控制抓取力,无论是柔软的棉花还是坚硬的乒乓球都能稳定抓取且不变形,甚至能在物体滑落时进行动态调整,其压力分辨率比人类皮肤高出一个数量级。

图3. 压力传感器在机器人精准操控中的应用。a,配备传感器的机械手抓取棉花的照片。b,抓取各种物体时压力变化的动态。c,配备传感器的机械手抓取装有水的瓶子的照片。d,抓取和提起瓶子以及发生滑落时的压力变化和速度调整。e,传感器检测到的机械振动引起的测量压力变化。f,配备传感器的机械手夹持器抓取装满水的量筒的照片。g,抓取量筒时夹持器的压力变化和速度调整。

以上相关成果以《接触主导的局域电位移场增强型压力传感》(Contact-dominated localized electric-displacement-field-enhanced pressure sensing)为题,于2025年8月29日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目以及纳米器件物理与化学教育部重点实验室的支持。北京大学电子学院博士后马超、湖南先进传感与信息技术研究院硕士生叶怀东、东南大学机械工程学院硕士生史晓微和北京大学电子学院博士生陈雨凡为论文共同第一作者,胡又凡长聘副教授和彭练矛院士为论文共同通讯作者。该成果为下一代高性能柔性电子学、智能机器人和人机交互系统的发展提供了关键的技术支撑,有望推动其在更广泛领域的创新应用。

4.西安电子科技大学张进成教授、宁静教授发表金刚石基氧化镓热管理相关成果

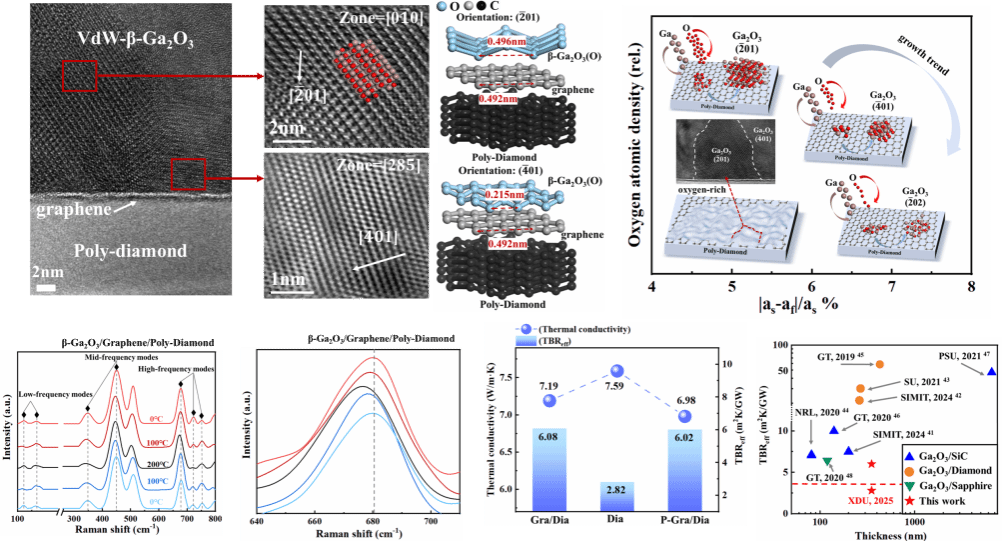

近日,西安电子科技大学集成电路学部郝跃院士团队张进成教授、宁静教授等在宽禁带半导体材料集成领域取得突破性进展,研究成果以“Van der Waals β-Ga2O₃thin films on polycrystalline diamond substrates”为题在线发表于《Nature Communications》(DOI:10.1038/s41467-025-63666-x)。该研究成功实现高质量β-Ga2O3薄膜与高导热多晶金刚石衬底的有效集成,为解决氧化镓基电子器件热管理难题提供了新路径。张进成教授为论文通讯作者,宁静教授与硕士研究生杨芷纯为论文共同第一作者。

氧化镓(β-Ga2O3)因超宽禁带、高击穿场强和低成本晶体生长优势,被视为下一代高功率光电子器件的核心材料。然而,Ga2O₃的相对较低的热导率(约10-30 W/m·K),仅为金刚石的六分之一,这给高功率半导体器件带来了巨大挑战。随着器件功率密度的增加,热积累效应迅速加剧,导致性能下降,限制了Ga2O₃高功率潜力的充分发挥。因此,热管理已成为限制Ga2O₃基功率器件发展和广泛应用的主要技术瓶颈之一。引入热导率高导热的金刚石作为散热衬底,是当前最具潜力的热管理策略。尽管单晶金刚石衬底具有优异的热导性能,但其晶圆尺寸受限、制备成本高昂,限制了其在产业界的规模化应用。因此,在低成本的多晶衬底上实现高质量β-Ga2O₃外延成为更具可行性的技术路径,但面临晶向紊乱、界面缺陷多和热应力积聚等重大挑战。

本研究揭示了二维材料辅助下β-Ga2O₃在多晶衬底上成核取向的智能筛选和应力的高效释放,通过引入石墨烯作为晶格解耦层,有效屏蔽多晶金刚石衬底晶向无序带来的晶格失配影响,借助弱界面耦合和晶格失配系数-氧表面密度调控(The oxygen-lattice co-modulation model),成功实现(-201)取向β-Ga2O₃薄膜的可控外延,突破性阐明了二维材料辅助下在多晶衬底上实现单晶薄膜生长的物理机理。

本研究利用石墨烯层释放界面由于巨大热失配系数导致的拉应力,大幅降低界面热阻,实验测得β-Ga2O₃/金刚石界面的热边界电阻仅2.82 m2·K/GW,比现有技术降低一个数量级。基于该范德华异质结构制备的光电探测器表现出高达106的光暗电流比和210A/W的响应度,证实其在热管理与光电性能方面的显著优势,为氧化镓基高性能功率电子器件的热管理难题提供了全新解决路径,实现了高导热衬底与超宽禁带半导体的高效集成,对推动下一代高功率器件发展具有重要意义。

高导热金刚石基氧化镓外延薄膜及调控模型

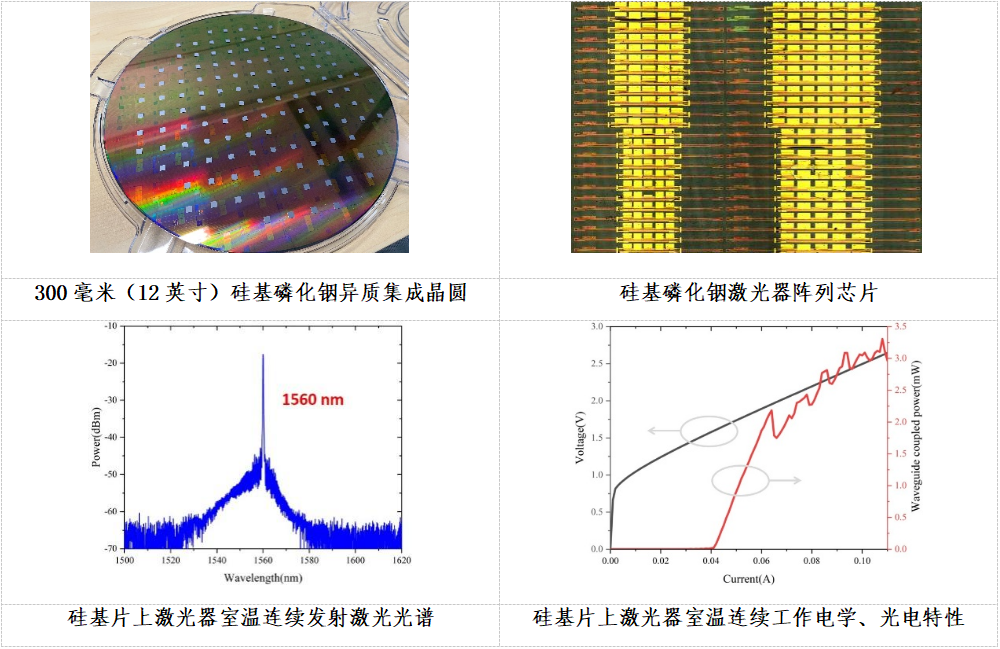

5.中山大学国内率先突破300毫米标准硅光晶圆上异质异构集成半导体激光器

2025年8月30日,中山大学王瑞军副教授在“第六届光电子集成芯片立强大会”的邀请报告中,报道了硅基光电子集成(硅光)技术重大进展:经广州光电存算芯片融合创新中心(广州芯创)与中山大学联合攻关,国内首次在300毫米(12英寸)直径、220纳米硅层厚度的标准硅光平台上,成功实现磷化铟半导体激光器的异质集成,同时也是迄今国际唯一报道的12英寸220纳米标准硅光平台的异质集成半导体激光器。该成果突破了硅光芯片如何集成片上光源这一公认的关键技术瓶颈,为我国面向人工智能算力中心提高算力、降低能耗等重大需求,研发下一代光互连、光计算等高端先进硅光芯片掌握了核心技术。

在人工智能爆发式增长的背景下,算力基础设施在互连、算力和存储三大方面均面临严峻挑战,如何实现算力可持续增长成为当今最重要的科技前沿之一。光互连已经在10米以上距离占据统治地位,正在向更短距离的板卡间、片间乃至片上互连渗透;光计算也展示了以高能效大幅度提高系统算力的潜力。因此,支撑光互连、光计算的硅基光电子集成芯片(简称硅光芯片)具有极强的战略意义和突出的产业价值,近年来得到高速发展。我国已有多条200-300毫米(8-12英寸)的硅光芯片产线投入运行。

然而硅材料不能高效发光,导致目前硅光芯片缺乏片上光源,而是依赖外接的磷化铟、砷化镓半导体激光器光源,其尺寸、成本、能耗等方面的优势不能完全发挥。如何在量产级大尺寸硅光晶圆上实现磷化铟、砷化镓等高效发光化合物半导体材料的异质集成、并进一步实现片上半导体激光器的异构加工,是硅光技术向全功能单片集成发展的核心挑战,成为国际光电子集成技术研发重要焦点。

广州芯创从2023年开始建设我国首个300毫米(12英寸)异质异构光电集成中试研发平台,针对硅光技术前沿,重点布局支撑硅基磷化铟、砷化镓、薄膜铌酸锂等材料的异质异构光电集成。在平台建设同时,与中山大学光电材料与技术全国重点实验室等伙伴密切合作,开展平台赋能技术攻关。

在硅基大晶圆上的磷化铟、砷化镓材料异质集成层面,研究人员提出了系列创新技术方案,解决了硅与这些化合物半导体材料间的热膨胀系数、晶格常数、极性失配问题,实现了高结合强度的原子级平整异质材料界面,于2024在国内首次在300毫米(12英寸)硅光晶圆上成功实现磷化铟、砷化镓材料的大规模异质集成,良率达90%,为进一步实现硅基磷化铟、砷化镓半导体激光器的异构集成打下了基础。

在硅基磷化铟材料异质集成技术突破的基础上,研究人员进一步开展了硅基磷化铟激光器异构集成技术攻关。在设计层面,提出了220纳米标准硅光波导与磷化铟光波导之间的异构耦合新方案,解决了二者之间光耦合效率问题。在加工工艺层面,创新磷化铟波导加工方案,实现了硅基磷化铟异质异构加工工艺整合,于2025年完成了载有多种构型的硅基磷化铟激光器的第一轮、第二轮流片。首轮流片即成功测得硅基磷化铟激光器芯片室温连续单模出光,在光纤通信损耗最低的1550纳米(C)波段,硅波导出光功率达3毫瓦。第二轮流片进一步提高了器件性能,1550纳米波段硅波导出光功率提升至5毫瓦。

研究人员通过硅基磷化铟半导体激光器设计、异质材料集成和异构器件加工完整链条研发,形成了硅基异质异构光电子集成设计和加工能力,初步实现了前后道设计整合和工艺流程整合,两轮流片的批量测试数据验证了器件工作特性与设计变量之间的关系,取得了器件性能与结构关联性统计数据,初步确定了最佳设计构型,为广州芯创平台的赋能打下了坚实基础。

该项成果为我国研发下一代高端先进硅基光芯片突破了国际公认的关键技术瓶颈,是我国硅基光电子集成芯片领域重大技术突破,对提升我国光互连、光计算芯片的研发和制造能力具有重大意义。