1.美国再次对中国产GPU/主板等半导体关税豁免,延期至11月29日

2.净利润激增237%!闻泰科技:半导体里“埋在泥土”的明珠,正被汽车/AI擦亮

3.财报透视国产硅片企业竞争力,头部厂商表现如何?

4.A股半导体公司上半年年研发投入排行榜:227家合计投入471亿元 整体研发费用率10.31%

5.英特尔人才流失加剧!25年资深高管将跳槽ADI

6.封堵漏洞,美国撤销对台积电南京厂的芯片设备出口管制豁免

7.国巨收购芝浦获得日本FDI许可,对完成收购充满信心

8.传三星三折叠屏手机9月29日亮相

1.美国再次对中国产GPU/主板等半导体关税豁免,延期至11月29日

美国贸易代表办公室(USTR)再次推迟对从中国进口的显卡及相关PC硬件恢复25%关税的计划。该豁免原定于8月31日到期,现已延长至2025年11月29日。

这意味着在中国组装的显卡、主板和固态硬盘(SSD)至少可以在三个月内继续免征高额进口税运往美国。美国贸易代表办公室援引公众意见和持续的供应链限制作为理由,同时也承认中国以外的其他供应商仍未准备好承担这一负担。

关税风波始于2018年,当时特朗普政府根据301条款对大量中国电子产品征收25%的关税。显卡和主板曾一度受困,最终在2019年通过临时豁免得以脱身。此后,这项豁免在两届政府的领导下屡屡被延长——通常是在最后一刻。

这项豁免原定于2025年6月1日到期。然而,美国贸易代表办公室却将其延长至8月31日。如今,临近截止日期,该机构再次将截止日期推迟到11月底。官方通知还指出,美国贸易代表办公室“可能会继续考虑进一步延期或酌情进行其他修改。”

对于GPU制造商和合作伙伴来说,此次延期避免了进口成本突然上涨25%。大多数消费级显卡硬件仍在中国生产,将生产转移到其他地方并非快速且经济的解决方案。如果没有这项豁免,关税成本将直接转嫁给分销商和原始设备制造商(OEM),这不可避免地意味着消费者将面临更高的价格。

厂商们积极游说,希望保留这项豁免政策,并警告称关税将扰乱台式机、笔记本电脑和DIY组装机的价格稳定。华擎和其他厂商在2024年指出,如果没有这项豁免政策,本就容易出现短缺和价格飙升的GPU市场将陷入混乱。

从地缘政治角度来看,再过三个月的关税僵局难以令人安心。持续不断的拉锯战表明中美贸易政策依然脆弱。但对于硬件爱好者和游戏玩家来说,这无疑是个好消息。在经历了一年动荡的时期(库存不足导致价格反复飙升)之后,GPU供应才刚刚开始企稳。

关税延期意味着在经济复苏乏力的情况下,不会再突然加征25%的附加费。高端显卡可能仍会高价,但至少这些溢价不会在一夜之间因政策而大幅上涨。游戏笔记本电脑和预装电脑也是如此,它们通常依赖中国组装的主板和显卡。

对于DIY玩家来说,这让他们在秋季升级季到来前有了些许喘息空间——有更多的时间去购物,而不必担心美国的贸易战再次让市场价格震荡。

2.净利润激增237%!闻泰科技:半导体里“埋在泥土”的明珠,正被汽车/AI擦亮

闻泰科技,这颗曾隐于半导体行业泥土中的明珠,正随着业绩的持续释放逐渐显露光芒。8月30日其发布的2025年上半年业绩报告显示,尽管公司2025年上半年营业收入约253.41亿元,同比减少24.56%,但归属于上市公司股东的净利润达4.74亿元,同比激增237.36%,基本每股收益0.38元,同比增幅亦达245.45%,亮眼的盈利表现印证着其被低估的价值。

这份韧性尤其体现在核心的半导体业务上:报告期内该业务实现营业收入 78.25 亿元,同比增长11.23%,毛利率高达37.89%,净利润12.61 亿元,同比增长 17.05%。进入第二季度,其增长势头更显强劲——营收从第一季度的37.11亿元环比增长10.9%至41.14亿元,净利润从5.78亿元环比提升18.2%至6.83亿元,企稳回升的信号愈发明确。

从市场布局看,中国区收入同比增长超20%,汽车、工业及消费领域齐头并进;美洲及亚太地区借力 AI、消费及汽车业务,实现中高个位数增长;欧洲地区在第二季度触底反弹,收入同比高个位数增长、环比超10%,部分汽车Tier1客户已启动补库。

下游应用各业务板块更是呈现全领域增长态势。消费领域收入同比增长逾50%;车规级应用实现接近40%的同比增长;计算设备收入同比增长超25%;工业及能源收入同比增长超过16%;移动及可穿戴业务同比增长约10%。

同时,闻泰科技在AI相关领域实现快速突破,公司产品在AI数据中心/AI服务器电源、AI PC、家电、智能手机与IoT等应用中收入增长较快。

未来订单方面,公司管理层在7月的投资者交流活动中透露,当前在手订单充足,第三季度订单情况持续向好,预计收入同比、环比均有望实现增长。

新能源、AI、机器人护航增长

作为闻泰科技半导体业务的核心载体,安世半导体堪称全球汽车半导体领域的 “隐形冠军”——手握近1.6万种产品料号,早已与全球新能源汽车、电网电力、通讯与数据产品等领域的头部企业深度绑定,构建起稳固的合作生态。

从2025年上半年的成绩单看,安世半导体的收入结构清晰指向了两大增长重心。其中,汽车领域以59.86%的占比稳居第一,尤其是电动汽车相关业务贡献突出;工业与电力领域紧随其后,占比22.17%;而移动及穿戴设备、计算机设备、消费领域则分别占7.36%、5.90%、4.71%。显然,汽车电子与AI驱动的新兴领域,正成为拉动业绩的双引擎。

在汽车电子赛道,随着车企电子电气架构不断升级,功率器件的“用量密码”被持续解锁。安世半导体的产品已深度渗透到电动车的神经中枢:从驱动系统、电源系统,到电控系统、智能座舱,再到高级别辅助驾驶,几乎覆盖所有关键环节。供应链人士称,在部分客户的车型中,单车搭载的安世芯片数量已突破1000颗,足见其在汽车电子领域的渗透深度。

值得期待的是,安世正全力向中高压领域挺近:不仅支持汽车向48V平台升级的新一代MOS产品已打入国内头部新能源车企供应链,计划于2025年下半年量产的1200V车规级SiC MOS,更将为全球汽车客户提供高性能选择,为汽车电子收入再添一把火。

另一边,AI浪潮正为安世打开新空间。2025年上半年,随着工业和消费电子市场在AI带动下回暖,安世在AI数据中心/AI服务器电源、AI PC、智能家电、智能手机与IoT等场景的收入增速显著。其中最亮眼的突破是,其MOSFET、保护器件已成功进入全球头部AI服务器厂商的供应链,面向AI数据中心及服务器电源的收入快速爬坡;据悉,公司的AI服务器电源芯片已送样北美云供应商,未来增长势能值得期待。

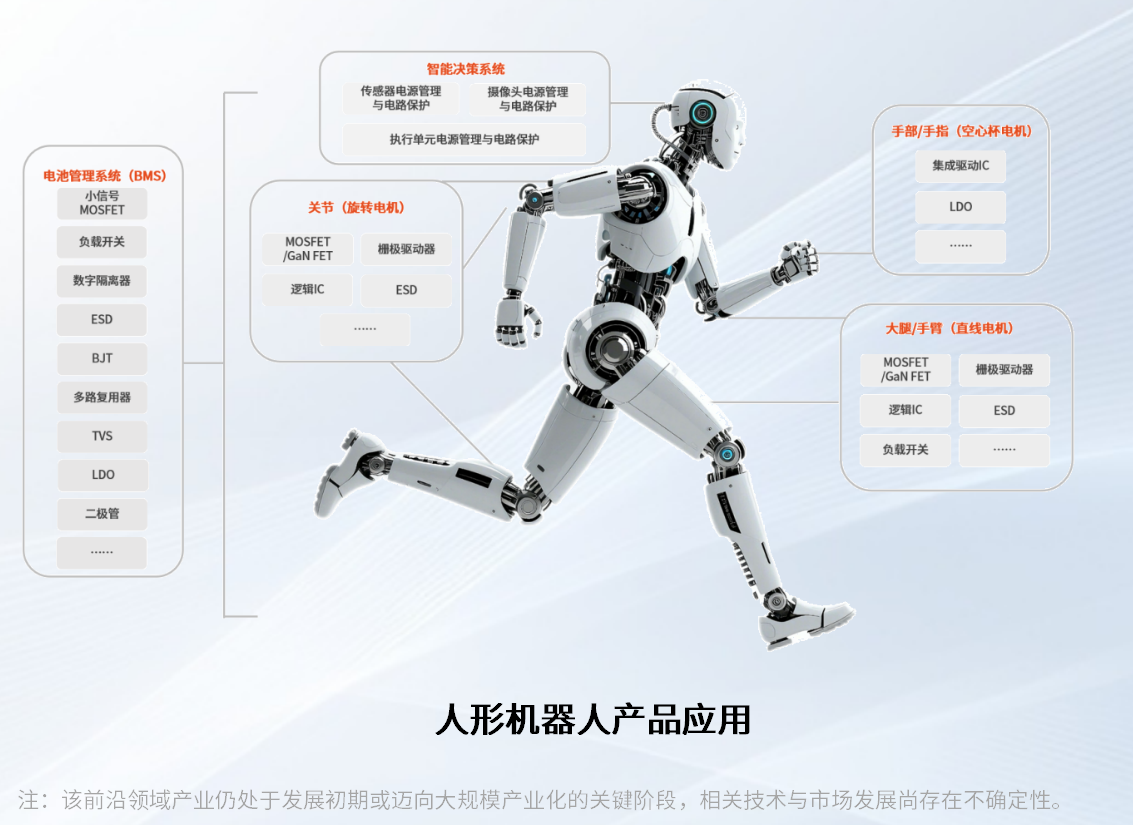

而在人形机器人这一新蓝海市场,安世也暗藏先机。随着AI能力爆发,机器人正从工业、商业场景向更广泛领域渗透,通用型人形机器人有望成为下一个爆发点。作为机器人高效安全运行的动力核心,功率与模拟半导体在核心模块中不可或缺。凭借在工业机器人、协作机器人领域积累的深厚客户资源,叠加车规级产品自带的高可靠性、高安全标准,安世有望在人形机器人赛道抢占先机,进一步拓宽增长边界。

产能持续建设

对半导体企业来说,产能就像“粮草”,直接决定着发展的底气——而闻泰科技早已在这一环下足了功夫。

从全球产能布局来看,闻泰的生产网络已横跨欧亚。晶圆制造基地扎根德国汉堡与英国曼彻斯特,封装测试工厂则落子中国东莞、菲律宾卡布尧和马来西亚芙蓉,形成了覆盖核心生产环节的全球化布局。近年来,公司还在持续对前道晶圆制造和后道封装测试工厂进行自动化改造,不断提升生产效率。

在技术与产能的前瞻性储备上,闻泰的动作同样清晰。2024年,公司宣布斥资2亿美元押注下一代宽禁带半导体,重点研发SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)产品,并同步在德国汉堡工厂搭建配套生产设施,提前卡位技术高地,满足全球客户对高端半导体的升级需求。

更关键的是,闻泰正通过供应链的双轨并行筑牢根基。依托控股股东在上海临港先行代建的 12 英寸车规级晶圆厂,公司深度融入半导体上下游的国产供应链;再叠加既有的海外产能网络,一套“海内外双供应链体系”逐渐成形。这种布局不仅能实现本地生产服务本地客户的高效响应,更能为全球客户提供稳定可靠的芯片供应,从根本上增强了公司在全球半导体供应链中的抗风险能力和战略竞争力。

总结

综合来看,2025年上半年对闻泰科技而言,曾经被低估的价值,正随着战略转型的深入逐渐释放。从汽车电子的深度渗透到 AI 赛道的快速突破,从宽禁带半导体的前瞻布局到12英寸车规晶圆厂的供应链扎根,这颗“蒙尘明珠”不仅褪去了转型期的迷茫,更在汽车、AI、机器人等黄金赛道上打磨出愈发璀璨的切面。

3.财报透视国产硅片企业竞争力,头部厂商表现如何?

半导体硅片作为芯片制造的核心基底材料,占据芯片总成本的30%-40%,是半导体材料中市场份额最大的品类。半导体硅片市场高度集中,信越半导体、SUMCO 等六大国际厂商占据了80%的市场份额。近年来中国硅片业的自主化浪潮也在加速,许多国产硅片厂商积极投入研发与扩产。2023年中国硅片市场规模为33.79亿美元,约占全球的20.63%,国产化率约15%-20%,预计2030年将达到58.67亿美元,届时全球占比将提升至23.21%。

那么,面对国际大厂的竞争,哪些国产硅片厂商更具抗压能力和发展潜力?近日,A股上市公司2025半年报发布。基于财报数据,本文对比了国内硅片领域A股上市公司在营收、毛利、研发费用、存货周转周期等方面的表现,希望以此对国产硅片厂商的发展情况能有一个较为清晰的认识。

2025年需求提升,大厂开启扩产

半导体硅片由硅单晶锭切割而成的薄片,是半导体基底材料,贯穿于芯片制作的全过程。通过对硅片进行光刻和离子注入等手段,可以制成集成电路和各种半导体器件。其成本占芯片总成本的30%-40%,是半导体材料中市场份额最大的品类。由于半导体硅片技术门槛较高、设备投资较大,具备较高的行业壁垒,目前全球市场上,前六大厂商信越半导体、SUMCO、环球晶圆、Siltronic世创、SK Siltronic、Soitec占据约80%的市场份额,呈现出较高的市场集中度。

2025年半导体硅片市场,尽管受汽车与工业领域需求疲软影响,库存调整周期有所延长,但在高带宽内存(HBM)和先进逻辑芯片需求的推动,12英寸高端硅片的需求开始增长,市场整体正在摆脱2024年的下滑态势。SEMI预测2025年全年出货量将增长10%,达到133.28亿平方英寸。

在此情况下,国际硅片大厂开启了扩产进程,日本SUMCO计划2025年将12英寸晶圆产能提至910万片/月;环球晶圆美国德州12英寸硅片厂2025年投产,最高月产能120万片,可服务台积电、英特尔等用户。

国产硅片同步扩产,市场竞争加剧

近年来,中国硅片产业的发展速度也很快,在政策支持与国产替代驱动下,国产硅片企业也掀起了一轮扩产浪潮。8月14日西安奕材科创板IPO成功过会。本次IPO,西安奕材拟募资49亿元,投入到西安奕斯伟硅产业基地二期项目中,有助于该公司进一步开拓客户,攻关先进代际DRAM、先进制程NAND Flash和更先进制程逻辑芯片所需12英寸硅片,持续提升产品和技术端的核心竞争力。

8月14日,有研硅发布半年度财务报告,上半年该公司实现总营业收入4.91亿元,利润总额达到1.50亿元。项目进展方面,有研硅透露“集成电路用8英寸硅片扩产项目”第一期5万片/月已于2024年达产,预计2025年年底完成验收。

相关的消息还有很多,例如沪硅产业2024年宣布投资132亿元建设12英寸硅片产能升级项目,预计2026年总产能达120万片/月。郑州合晶12英寸大硅片二期项目开始进行洁净室建设,计划9月底完成交付等。

营收表现有所增长,盈利能力仍有不足

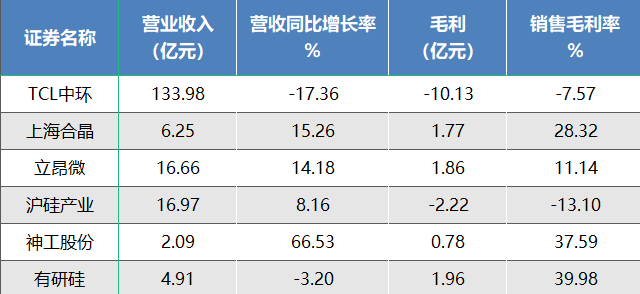

面对国际国内的同步扩产,可以预计未来一段时间,市场竞争将进一步激烈。比较在A股上市的6家硅片公司,可以看出整体财务数据、研发投入以及存货周期等方面,各有不同的表现。

2025年上半年,硅片行业A股上市公司总收入约为180.86亿元,多数公司与去年同期相比有所增长,但盈利能力仍有不足,6家公司的盈利总合出现负数。

从不同公司的营收表现来看,营业总收入前两名的企业分别是TCL中环(133.98亿元)、沪硅产业(16.97亿元)。营收同比增长较快的企业是神工股份,达到66.53%。

从毛利润表现上来看,盈利前两名的企业分别是:有研硅(1.96亿元)和立昂微(1.86亿元)。从毛利率来看,前三的企业是有研硅(39.98%)、神工股份(37.59%),都在30%以上。

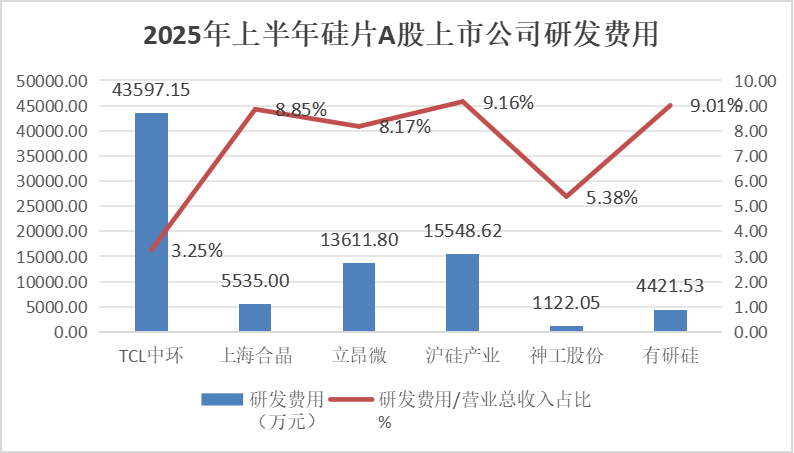

研发关系到企业的未来成长。研发费用及占比在一定程度上可以看出企业的成长潜力。从2025半年报来看,研发费用投入金额最高前三家企业分别是TCL中环(43597.15万元);沪硅产业(15548.62万元);立昂微(13611.80万元)。研发费用占比前三的企业分别是沪硅产业(9.16%);有研硅(9.01%);上海合晶(8.85%)。其中,沪硅产业无论是投入金额还是费用占比都进入前三。

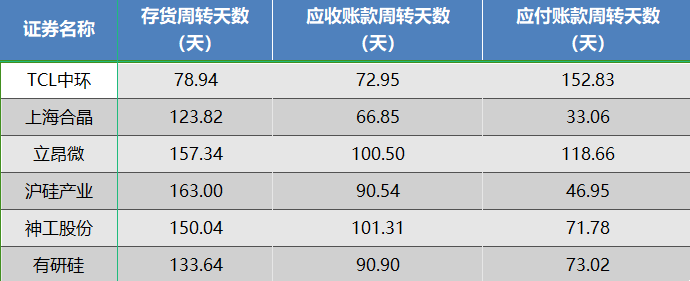

存货周转天数、应收账款周转天数和应付账款周转天数在很大程度上可以反映企业的运营能力。从2025半年报来看,存货周转天数最短的三家分别是TCL中环(78.94天)、上海合晶(123.82天)、有研硅(133.64天)。存货周转天数最长的三家是沪硅产业(163.00天)、立昂微(157.34)、神工股份(150.04天)。

应收账款周转天数最短的三家是上海合晶(66.85天)、TCL中环(72.95天)、沪硅产业(90.54 天);应收账款周转天数最长的三家是神工股份(101.31天)、立昂微(100.50天)、有研硅(90.90天)。

从应付账款周转天数来看,应付账款周转天数最长的三家是TCL中环(152.83天)、立昂微(118.66天)、有研硅(73.02 天);应付账款周转天数最短的三家是上海合晶(33.06天)、沪硅产业(46.95 天)、神工股份(71.78天)。

4.A股半导体公司上半年年研发投入排行榜:227家合计投入471亿元 整体研发费用率10.31%

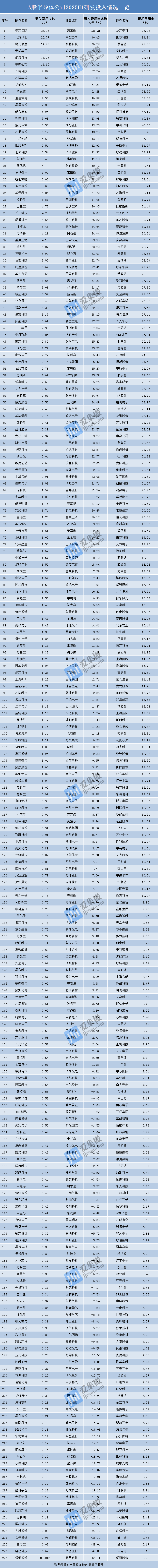

2025年上半年,A股半导体上市公司交出了一份令人瞩目的业绩答卷。行业整体研发投入大幅提升,为未来技术突破和产业升级奠定了坚实基础。据集微网统计,227家A股半导体公司上半年研发投入合计470.72亿元,同比增长显著,整体研发费用率达到10.31%。

227家企业研发投入合计470.72亿元

据集微网统计数据显示,2025年上半年,A股227家半导体上市公司合计研发投入金额为470.72亿元,平均每家公司研发投入金额为2.07亿元。

从研发投入金额来看,中芯国际的研发投入金额为23.75亿元,位于所有企业之首。紧随其后分别是北方华创、海光信息、豪威集团、闻泰科技、中微公司,其研发投入金额分别为20.77亿元、14.98亿元、13.65亿元、11.95亿元、11.16亿元,均超过10亿元。

研发投入在5(含)-10亿元之间的企业有18家,分别是长电科技、芯联集成、华虹公司、纳思达、通富微电、晶晨股份、晶合集成、翱捷科技、紫光国微、芯原股份、兆易创新、四维图新、汇顶科技、华润微、寒武纪、复旦微电、睿创微纳、圣邦股份,其研发投入分别为9.87亿元、9.64亿元、9.39亿元、8.02亿元、7.56亿元、7.35亿元、6.95亿元、6.68亿元、6.55亿元、6.12亿元、5.68亿元、5.54亿元、5.54亿元、5.48亿元、5.42亿元、5.09亿元、5.08亿元、5.08亿元。

研发投入在3(含)-5亿元之间的企业有20家,分别是华天科技、格科微、士兰微、长川科技、晶盛机电、江波龙、杰华特、盛美上海、卓胜微、三安光电、恒玄科技、屹唐股份、华大九天、燕东微、纳芯微、澜起科技、北京君正、精测电子、星宸科技、拓荆科技。

研发投入在2(含)-3亿元之间的企业有23家,分别是三环集团、中科飞测、南芯科技、瑞芯微、顺络电子、全志科技、佰维存储、思瑞浦、乐鑫科技、艾为电子、思特威、鼎龙股份、联芸科技、华海清科、国科微、盛科通信、龙芯中科、斯达半导、扬杰科技、凌云光、唯捷创芯、云天励飞、上海贝岭。

155家企业研发投入同比增加

相较于2024年上半年,有155家企业研发投入同比增加。其中,燕东微2025上半年研发费用同比增长221.21%,是唯一一家研发投入翻倍的公司。

研发费用同比增长50%-100%的公司有9家,分别为中微公司、联特科技、峰岹科技、京仪装备、南芯科技、北方华创、斯达半导、力芯微,以及甬矽电子,其研发费用分别为同比增长96.65%、90.78%、75.92%、61.93%、54.62%、52.74%、51.89%、51.31%、51.28%。

研发费用同比增长40%-50%的公司有11家,分别为雅克科技、ST铖昌、艾森股份、华峰测控、灿芯股份、德邦科技、晶华微、华海清科、华海诚科、锴威特、耐科装备,其研发费用分别为同比增长46.88%、45.01%、44.5%、43.98%、43.25%、43.25%、43.11%、42.92%、41.37%、41.13%、40.16%。

研发费用同比增长30%-40%的公司有20家,分别为东田微、兴福电子、中巨芯、中科飞测、鼎阳科技、睿创微纳、成都华微、欣中科技、天岳先进、阿石创、三安光电、德明利、智立方、普冉股份、海光信息、日联科技、杰华特、珂玛科技、新洁能、安集科技。

整体研发费用率为10.66%

在研发费用率(研发投入总额占营业收入的比例)方面,227家公司合计研发费用470.72亿元,总营收4563.49亿元,整体研发费用率为10.31%。

从企业来看,研发费用率最高是龙芯中科,为96.28%。紧随其后分别是国芯科技、景嘉微、安路科技、华大九天、云从科技、裕太微、芯原股份、概伦电子、晶华微、广立微、燕东微,其研发费用率分别为89.9%、77.85%、77.84%、72.84%、70.71%、70.06%、62.85%、62.19%、58.75%、58.57%、55.24%,均超过50%。

而研发费用率在30%~50%的企业有20家,分别是盛科通信、联芸科技、中科飞测、杰华特、翱捷科技、赛微电子、联动科技、钜泉科技、帝奥微、国科微、臻镭科技、灿芯股份、锴威特、四维图新、云天励飞、东芯股份、普源精电、博通集成、赛微微电。

研发费用率在25%~30%的企业有15家,分别是安凯微、希荻微、思瑞浦、成都华微、慧智微、圣邦股份、美芯晟、复旦微电、芯联集成、炬芯科技、海光信息、长光华芯、力芯微、ST铖昌、必易微。

研发费用率在20%~25%的企业有26家,分别是富瀚微、汇顶科技、恒烁股份、中颖电子、航宇微、晶丰明源、卓胜微、纳芯微、精测电子、泰凌微、龙迅股份、芯动联科、星宸科技、中微公司、英集芯、晶晨股份、长川科技、鼎阳科技、乐鑫科技、紫光国微、创耀科技、明微电子、华峰测控、全志科技、唯捷创芯、恒玄科技。

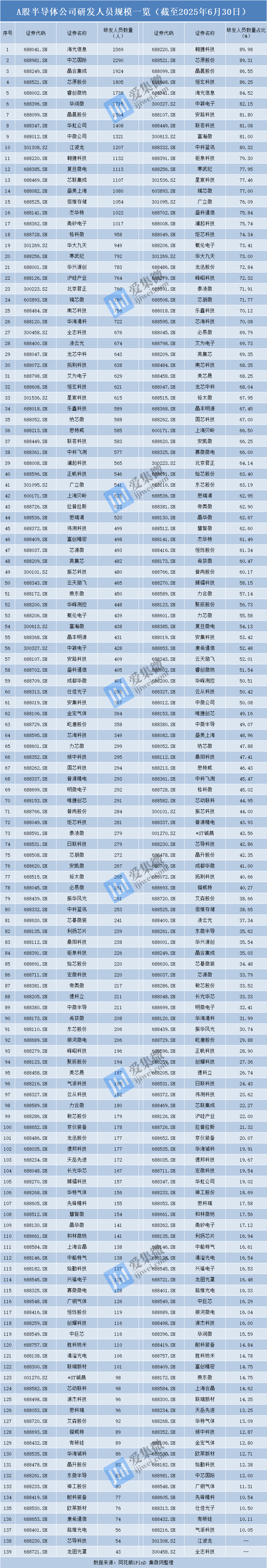

研发人员规模持续扩大

截至2025年6月30日,披露研发人员数据的139家企业中,海光信息研发人员数量最多,达2369人。紧随其后分别为中芯国际、晶合集成、芯原股份、睿创微纳、华润微、晶晨股份、华虹公司、中微公司、江波龙、翱捷科技、复旦微电、芯联集成、盛美上海、佰维存储、杰华特、甬矽电子,研发人员数量分别为2290人、1924人、1805人、1738人、1715人、1564人、1408人、1321人、1207人、1132人、1113人、1107人、1080人、1054人、1022人、1017人。

研发人员数量在600-900之间的企业有格科微、华大九天、寒武纪、华兴源创、沪硅产业、瑞芯微、北京君正、南芯科技、华海清科、全志科技、凌云光、龙芯中科、拓荆科技、艾为电子、恒玄科技、星宸科技,研发人员数量分别为958人、949人、792人、783人、764人、760人、760人、756人、722人、676人、674人、643人、638人、629人、621人、615人。

研发人员数量在500-600之间的企业有乐鑫科技、纳芯微、思特威、联芸科技、中科飞测、澜起科技、正帆科技、广立微、上海贝岭、拉普拉斯、思瑞浦,研发人员数量分别为589人、588人、585人、583人、577人、565人、546人、541人、528人、522人、520人。

研发人员占比方面,在80%-90%之间有10家企业,分别为翱捷科技、芯原股份、晶晨股份、恒玄科技、海光信息、中颖电子、安路科技、联芸科技、富瀚微、中科蓝讯,其研发人员占公司总人数的比例分别为89.98%、89.31%、86.55%、86.25%、84.52%、82.15%、81.8%、81.08%、81%、80.32%。

在70%-80%之间有16家企业,分别为钜泉科技、寒武纪、星宸科技、瑞芯微、广立微、盛科通信、澜起科技、炬芯科技、概伦电子、华大九天、龙迅股份、峰岹科技、泰凌微、芯朋微、乐鑫科技、芯海科技,其研发人员占公司总人数的比例分别为79.3%、77.95%、77.46%、77%、76.09%、75.84%、75.74%、74.34%、73.41%、73%、72.84%、72.32%、71.91%、71.77%、70.12%、70.08%。

在60%-70%之间有23家企业,分别为必易微、艾为电子、英集芯、南芯科技、美芯晟、龙芯中科、裕太微、晶丰明源、国芯科技、上海贝岭、安凯微、赛微微电、北京君正、灿芯股份、东芯股份、思瑞浦、帝奥微、晶华微、慧智微、杰华特、恒烁股份、希荻微、普冉股份。

在50%-60%之间有12家企业,分别为臻镭科技、力合微、聚辰股份、力芯微、复旦微电、安集科技、康希通信、云天励飞、睿创微纳、华峰测控、云从科技、中微公司。

整体而言,2025年上半年,A股半导体公司通过持续加大研发投入,展现了强大的创新动力和发展潜力。在高研发费用率和研发人员规模扩大的双重推动下,中国半导体行业正逐步提升核心技术竞争力,为全球半导体产业的创新发展注入新动能。

5.英特尔人才流失加剧!25年资深高管将跳槽ADI

在英特尔拥有25年经验的资深人士、前先进封装技术开发总监Narahari Ramanuja即将离职,转而执掌亚德诺半导体(ADI)新扩建的俄勒冈晶圆厂。资料显示,Narahari Ramanuja将于9月底出任ADI公司比弗顿晶圆厂的董事总经理兼总经理。

全球领先的模拟芯片公司ADI保持了与英特尔截然不同的产品线,最近斥资10亿美元对比弗顿工厂进行升级,这是其最大的生产线。该公司还在华盛顿州卡马斯附近设有一家工厂,这加强了其在太平洋西北地区制造业的发展承诺。

随着英特尔面临日益增长的竞争和财务压力,Narahari Ramanuja的离职是该公司一系列高管离职中最新一例。与此同时,美国政府正力图获得英特尔10%的股份,这给其战略方向又增添了一层不确定性。

在Narahari Ramanuja任职期间,英特尔建立了显著的先进封装产能。业内观察人士指出,3D晶圆级封装的需求,尤其是来自英伟达和其他AI芯片制造商的需求,已经超过了台积电的供应,但由于推广力度有限,英特尔的资源基本上没有得到充分利用。TechInsights副主席Dan Hutcheson曾表示,“英特尔先进封装产能过剩一直是业内最隐秘的秘密之一。”

英特尔代工厂已开始敦促客户将设计从台积电的CoWoS封装转移到其自有的Foveros平台,并且在许多情况下还会转移到 EMIB。该公司称此举是无缝过渡,几乎无需重新设计。包括英特尔封装和测试副总裁Mark Gardner在内的高管们强调了公司在可用产能方面的优势。Mark Gardner表示:“客户非常看重英特尔代工厂先进封装产能不受限制这一事实。”他还补充说,这在供应紧张的环境下提供了颇受欢迎的灵活性。

由于市场对先进芯片的需求减弱,英特尔在过去一年中裁减数万个工作岗位。据报道,英特尔在2024年裁减约1.5万个职位,随后在7月份又裁减1.5万个职位。此次裁员导致英特尔在俄勒冈州的员工人数至少减少5400人,但该公司仍然是该州最大的私营雇主,并继续在其希尔斯伯勒园区开发尖端半导体。

近几个月,英特尔多名高级技术人员和管理人员离职或退休。曾负责英特尔制造业务的Ann Kelleher于今年3月退休。另外英特尔半导体封装技术首席工程师段罡(Gang Duan)已离职,加入三星电机,预计将监督三星电机美国子公司的技术营销与应用工程业务。其他备受瞩目的离职人员包括英特尔院士Matt Prince和Glenn Hinton,两人均将于2025年退休,以及工厂技术研究副总裁Sanjay Natarajan,后者于今年6月卸任。另外,英特尔副总裁Kaizad Mistry和Ryan Russell也计划退休。

6.封堵漏洞,美国撤销对台积电南京厂的芯片设备出口管制豁免

美国已撤销台积电(TSMC)向其位于中国大陆的主要芯片制造基地自由运送关键设备的授权,这可能会削弱其老一代晶圆代工厂的生产能力。

美国官员最近通知台积电,他们决定终止台积电南京工厂所谓的“验证最终用户”(VEU)资格。此举与美国撤销三星电子等在中国大陆拥有的工厂的VEU资格的做法如出一辙。这些豁免将于大约四个月后到期。

台积电在一份声明中表示:“台积电已收到美国政府的通知,我们对台积电南京工厂的VEU授权将于2025年12月31日起被撤销。我们正在评估情况并采取适当措施,包括与美国政府沟通,但我们仍将全力致力于确保台积电南京工厂的正常运营。”

美国的举动意味着,台积电供应商如果想将受美国出口管制的半导体设备和其他设备运往其南京工厂,必须申请单独的批准,而不是像目前那样,由于该工厂的出口管制豁免地位而获得一揽子授权。

这项政策变化危及半导体行业一些最重要公司的中国大陆业务,这些公司来自两大芯片制造巨头,它们也是美国的盟友。尽管美国官员表示,他们打算颁发维持这些工厂运营所需的许可证,但这一转变带来不确定性。知情人士称,官员们目前正在研究解决方案,以减轻官僚负担,尤其是在现有许可证申请大量积压的情况下。

中国台湾经济部门在一份声明中表示,美国撤销豁免将影响台积电南京工厂运营的可预测性。同时,该部门表示,该工厂约占台积电总产能的3%,美国的举动不会影响中国台湾芯片产业的竞争力。

台积电在中国大陆的制造业务规模相对较小,分别拥有松江厂及南京厂。松江厂为8英寸厂,主要是以生产0.13微米等成熟制程为主,月产能已扩至10万~11万片,主要生产高压(HV)、嵌入式存储、微控制器(MCU)等特殊制程产品,将不受豁免到期影响。

台积电南京工厂于2018年投产,2024年仅贡献了台积电总收入的一小部分。该工厂拥有16nm制程等先进技术,该制程十多年前首次实现商业化。

台积电南京厂最开始切入16nm~12nm制程,后来台积电考虑到半导体设备管制趋于严格,因此改弦易辙,董事会通过近800亿元新台币扩充28nm制程产能,使其16nm/12nm月产能达2万片、28nm/22nm月产能达4万片,同样是包括车用芯片等特殊制程为主。

汇编数据显示,台积电的主要设备供应商包括应用材料、ASML、Tokyo Electron Ltd.(TEL)和科磊。这些供应商此前已面临美国对中国大陆出口的限制,而豁免撤销又给他们与台积电在中国大陆市场的合作增添了新的障碍。

一旦VEU撤销生效,台积电等芯片制造商在中国大陆工厂的供应商将需要主动寻求美国许可,以运输受美国出口管制的商品。这包括从先进的制造设备到生产过程中消耗的备件和化学品等所有产品。

这种情况凸显了美国政府对电子元件供应链的影响力和控制力,这些电子元件为微波炉、手机以及训练人工智能(AI)算法的数据中心等各种产品提供支持——即使这些工厂是由三家非美国公司在外国运营。

美国广泛限制中国大陆获取可用于制造先进芯片的美国材料和设备,这是旨在限制中国大陆AI实力的一系列控制措施的一部分。出口限制不仅影响对中国大陆公司的销售,还影响任何在中国大陆境内的工厂——包括三星、台积电等的工厂。

7.国巨收购芝浦获得日本FDI许可,对完成收购充满信心

被动组件大厂国巨已于2025年5月9日正式对芝浦电子发动公开收购,9月2日宣布获得日本外国直接投资(FDI)许可,随着FDI核准取得,国巨对完成本次公开收购充满信心。

国巨指出,此核准为依据《外汇及外国贸易法》所进行的审查,包括日本经济产业省在内的相关主管机关的核准,这项核准是完成对芝浦电子公开收购的最后一个监管相关条件,现在已经顺利通过,代表整个交易正式进入最后阶段。

为重申国巨公开收购案的关键因素,以下几项关键因素值得关注,首先是具吸引力的经济条件。国巨提出每股7130日元的收购价格,相较市场上其他竞争性收购案,具备显著溢价。

其次是交易确定性,随着FDI核准取得,国巨对完成本次公开收购充满信心,先前对交易可行性的疑虑已不复存在。

再来是技术保护与发展承诺,国巨承诺将保护芝浦电子的核心技术,并通过其广泛的销售通路与稳固的客户关系,积极推广芝浦优质产品至全球市场。

接着是公平透明的进程,国巨坚守公平与透明的收购流程,将持续向芝浦电子现有及潜在股东依法揭露所有可公开信息,并保证不采取任何强迫或误导性手段,确保股东能独立作出明智决策。

最后则是卓越的综合效益创造,经过多轮深入面对面会谈及互相工厂实地访查,国巨深信自身为芝浦电子最理想的合作伙伴,可在销售拓展、技术创新、制造及其他策略领域释放综合效益。

随着双方合作与沟通日益深化,国巨期盼在近期内发掘并推动更多价值创造的契机。

另外是对芝浦员工的最佳利益,国巨强调,能为芝浦员工提供最卓越的全球发展与机会平台。

鉴于上述因素,国巨诚挚欢迎秉持受托责任并考虑参与本次公开收购的机构投资人进行交流。

国巨将持续提供必要信息,以协助所有利害关系人做出充分知情且符合最佳利益的决策。

依据日本相关法规,国巨将延长本次公开收购期间十个营业日,至2025年9月18日止。(经济日报)

8.传三星三折叠屏手机9月29日亮相

三星冲刺年底消费性电子旺季火力全开,继9月4日举办新品发布会,有望推出新款智能手机S25 FE、平板等中高端新品后,传出9月29日将加开一场新品发布会,亮相旗下首款三折叠屏手机。

目前全球智能手机品牌当中,仅华为推出三折叠屏手机,锁定中国大陆市场销售;三星三折叠屏手机放眼全球,市场看好有望掀起轰动,台积电、大立光、晶技等供应链受惠。

品牌大厂抢攻年底旺季商机,近期新品发布会陆续登场,苹果则在美国时间9月9日举办,三星可能于9月29日举行本月第二场发布会,让今年9月呈现“神仙打架”的局面。

据报道,三星计划9月4日的发布会之后,9月29日于韩国再加开Unpacked发布会,届时将推出三折叠屏手机、XR头显与AI眼镜等三项全新产品。

市场推测,三星首款三折叠屏手机则使用双内折设计,搭载6.5英寸外屏幕与10英寸内屏幕,同时能自由切换大小屏幕型态,并搭载高通骁龙8 Elite处理器,内存分为12GB与16GB版本,存储容量最高可达1TB。

相关规格方面,预测将与三星的双折叠手机Galaxy Z Fold 7类似,操作系统则是Android 16的One UI 8,而产品价格预期将较为昂贵,因此采取限量生产的方式来试水。

业界分析,三星推出三折叠屏手机有迹可循,三星总裁暨设备体验(DX)事业部代理负责人卢泰文先前即预告会在今年内推出三折叠屏手机,目前正努力完善产品与使用体验,但产品名称尚未定案,待产品逐渐接近完成时,就会做出最终决定。

卢泰文认为,三星2019年推出全球首款折叠屏手机时,曾遭到整个产业持怀疑的态度,如今折叠机已经成为市场主流之一,未来势必会有愈来愈多品牌加入折叠机市场,推动设备不断朝向创新之路迈进。

供应链方面,业界评估,由于三星三折叠屏手机处理器仍搭载高通产品,由台积电独家代工,镜头模块由大立光负责供货,晶技供应频率组件,相关中国台湾厂商均扮演重要角色。(联合新闻网)