非阿贝尔几何相位是量子或经典系统在参数空间中循环演化所产生的矩阵值几何相位。在基础科学中,它可以用于类比模拟基本粒子的相互作用,或探索超越标准模型的理论;在应用层面,它为量子计算提供了容错量子门的实现方案,同时也可以在经典波动系统中实现鲁棒的模拟计算。因此,实现高维、通用的非阿贝尔几何相位及功能性器件成为了近期的研究热点。

由上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)苏翼凯教授、郭旭涵教授课题组和合作团队在双层氮化硅平台上首次实现了任意高维特殊正交群(SO(m))非阿贝尔几何相位的生成。该研究充分利用了集成平台的超紧凑特性及几何相位的内在鲁棒性,成功开发出宽带(≥100 nm)、高阶(≥6阶)、高保真度(>0.95)的酉矩阵变换器件。此外,除了经典光实验外,该工作还实现了预报单光子态注入的量子实验,进一步验证了非阿贝尔几何相位在经典光计算及量子光计算领域的潜力。相关成果以“High-dimensional non-Abelian holonomy in integrated photonics”(集成光学高维非阿贝尔几何相位)为题发表于《Nature Communications》。

研究背景

当一个量子或经典系统在参数空间中经历一个循环的演化后,其最终态不仅会获得一个由能量和时间决定的动力学相位,还会获得一个几何相位,它只取决于参数空间中演化路径的几何形状(如所围成的立体角),而与演化时间无关,因此具有独特的鲁棒性。一个著名的例子是Pancharatnam-Berry相位,这是一种标量形式的一维几何相位。在此基础上,F. Wilczek与A. Zee进一步提出:当系统存在能级简并时,多个简并态的绝热演化可产生非阿贝尔几何相位。这类几何相位以矩阵形式出现,属于高维酉群U(m) (m>1),具有非交换性,因而被称为非阿贝尔几何相位。在基础科学中,它可用于构建人工非阿贝尔规范场,类比模拟标准模型中基本粒子的相互作用,或探索拓扑量子场论等超越标准模型的理论;在应用层面,基于几何相位的全几何量子操作具有天然的抗噪特性,被认为是容错量子计算的重要候选方案之一。迄今为止,非阿贝尔几何相位已在多种量子平台上实现量子逻辑门,例如冷原子系统、超导量子电路、离子阱、NV色心等。最近,这一原本属于量子领域的概念正逐步拓展至经典波动系统。借助光波和声波中丰富的内禀自由度,研究人员已在经典体系中构建人工规范场并观测到非阿贝尔几何效应。这不仅为探索基础物理提供了新平台,开启了“用经典系统模拟量子现象”的跨学科前沿方向,也在应用层面为基于几何相位原理设计的宽带、抗干扰、高鲁棒性器件提供了新思路。

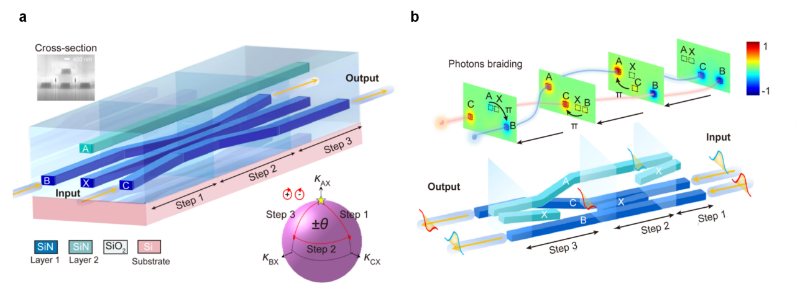

图1 基于多层氮化硅平台的SO(2)几何相位器件:(a)一般SO(2)矩阵器件;(b) 模拟任意子交换2模编织器件

图2 不同SO(2)矩阵的传输谱

研究团队基于双层氮化硅波导集成平台首次构建了高维非阿贝尔几何相位。如图1所示,该四波导结构支持两个简并超模,通过精确调控波导间的间距,实现对耦合系数的连续调节,从而驱动系统在参数空间中进行绝热演化。当系统沿闭合路径完成一次循环演化后,便生成一个基本的SO(2)几何相位单元,即输入—输出满足一个二阶酉矩阵(属于SO(2)群)的线性关系。通过改变演化路径的参数,可以实现一般SO(2)矩阵变换器件(图1a),以及模拟任意子交换的2模编织器件(图1b)。图2的传输谱表明,所实现的光学变换在超过100 nm的宽波段范围内保持高保真度,展现出优异的宽带响应特性。这一优势源于几何相位的本质属性—由参数空间中的演化路径决定,因而对波长的变化具有天然鲁棒性。

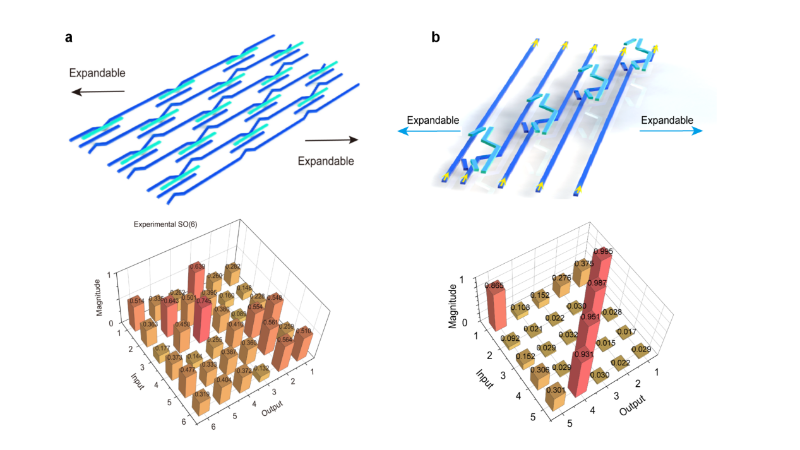

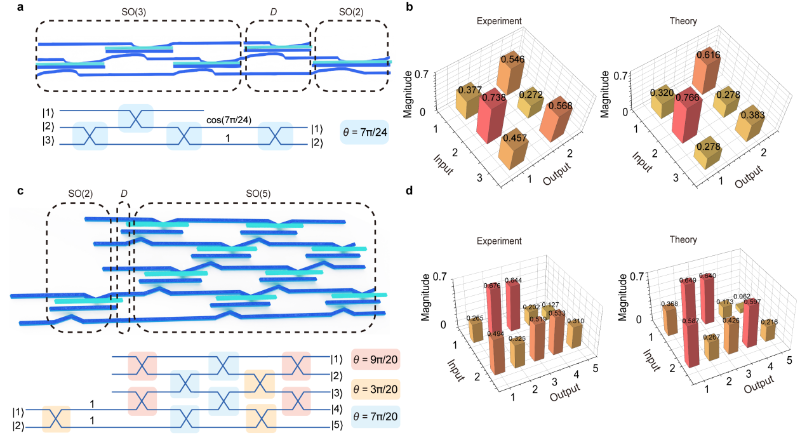

图3 高阶酉矩阵:(a) SO(6)矩阵;(b) 5阶编织

图4 高阶M×N矩阵:(a) 2×3矩阵;(b) 5×2矩阵

SO(2)矩阵描述的是二维平面上的旋转操作,虽然结构简单,但它构成了高维正交变换的“基本积木”。根据Givens旋转原理—即任意SO(m)群中的高维正交矩阵均可分解为一系列SO(2)基本单元的组合。研究团队将多个基于非阿贝尔几何相位的SO(2)单元级联成阵列,成功实现了任意维度的SO(m)矩阵。如图3所示,该系统在实验上展示了最高6阶(SO(6))的变换,变换保真度大于0.95。这提高了系统的复杂度和功能多样性,能够执行更加复杂的任务。例如,在进行高阶矩阵运算时,SO(m)矩阵提供了更大的操作空间,能够处理高维矢量。更重要的是,得益于几何相位的本质特性,高阶变换仍保持优异的宽带响应。所实现的6阶矩阵在超过50 nm的波长范围内稳定工作,展现出对波长的鲁棒性。这一宽带优势为并行光计算开辟了新路径:结合波分复用(WDM)技术,可在同架构上同时处理多个波长通道的数据,显著提升系统的数据吞吐量与能效,适用于未来高速光互连与智能光子处理器。另外,研究团队基于奇异值分解模型,在SO(m)架构基础上拓展实现了任意M×N矩阵的光计算功能(图4)。该广义矩阵变换器同样继承了宽带特性,可以承载矩阵-矢量乘法等计算任务。这种概念验证展示了非阿贝尔几何相位在矩阵-矢量乘法光计算中应对复杂任务的潜力。

论文信息

上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)博士生陈有略为第一作者。通讯作者为上海交通大学集成电路学院(信息与电子工程学院)郭旭涵教授、苏翼凯教授和吉林大学张旭霖教授。该工作得到了香港浸会大学马冠聪教授、电子科技大学郭光灿院士、周强教授、范云茹副研究员的指导支持。法国里昂中央理工学院/上海交通大学Gulliver Larsonneur硕士,上海交通大学向金龙博士后、何安博士后、吉林大学王国槐博士也为本工作做出了重要贡献。同时,该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目支持,以及得到光子传输与通信全国重点实验室、上海交通大学先进电子材料与器件研究中心(AEMD)和天津华慧芯科技集团的测试加工支持。

苏翼凯教授领导的光传输与集成光子学实验室(OTIP)立足光电子研究领域的前沿,主要研究高速光通信系统与各类集成器件,重点研究应用于传输及交换领域的硅基及异质集成光电子芯片。