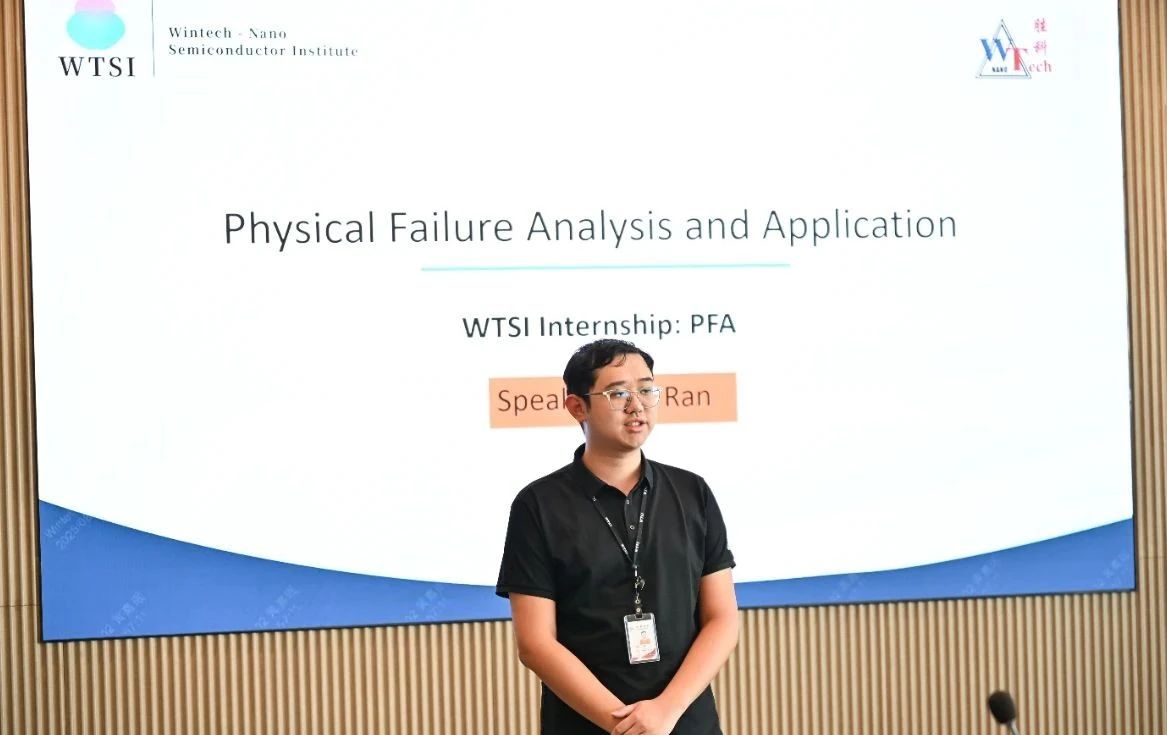

初秋时节,苏州胜科纳米总部报告厅内,一场全英文毕业答辩正紧张有序进行。台上的学生手持激光笔,划过检测图片时动作沉稳,面对评委提出的产业实操类尖锐问题,应答精准且直击核心——从样本定位逻辑到方案落地可行性,每一句表述都紧扣半导体产业真实场景。

这场答辩,并非普通的实习成果汇报,而是胜科纳米半导体学院培养的首届ICDFAR项目(集成电路设计,失效分析与可靠性分析专业)硕士生们,用一年"高压淬炼"交出的"身份转换答卷",他们已从专注理论研究的学子,成长为能随时扎根产线的准工程师。

作为胜科纳米与新加坡科技设计大学(SUTD)联合打造的人才培养项目,ICDFAR自启动起便以"高标准"锚定方向,致力于破解半导体领域理论与实践衔接不足的人才培养痛点。项目前十个月的理论学习阶段,学生们在新加坡科技设计大学接受理论培育,课程内容完全对标国际半导体分析标准,涵盖芯片设计,失效分析,可靠性分析等核心内容,每一门课程都是胜科纳米与SUTD联手对专业基础的"硬核打磨"。全英文授课环境下,学生们既要攻克教材中密集的行业专业词汇,又要在教授直击基础盲区的提问中快速反应,更需在跨文化小组讨论中磨合协作节奏。

没人敢松劲。为筑牢产业实战的"理论骨架",学生们投入了极大的专注——图书馆的灯常为这群年轻人亮至深夜,有人将复杂检测原理拆解成思维导图贴满宿舍……学生徐冉反思到:"当教授以模拟失效案例提问,当前情况'哪种失效定位方法最精准'时,我才真切明白,这些理论不是书本上的公式,而是未来在产线中排查问题的'罗盘'。

"十个月的深耕,让他们不仅扎实掌握了芯片失效分析核心领域的理论框架,更养成了"用理论拆解实际问题"的思维习惯,完成了从"学知识"到"备实战"的心态转变。

ICDFAR项目的最后两个月,学生们来到胜科纳米总部开启工业实习,这是将"理论骨架"锻造成"实战筋骨"的关键阶段。企业敞开产线核心资源:透射电镜、聚焦离子束等精密设备成为学生的"日常工具",人均实现140-150个机时的实操安排,绝非简单的"观察体验",而是要求他们能独立操作并得出精准判断。10余名资深工程师担任工业导师,毫无保留地传授实战经验。

第一次自己做电性分析、找失效点时,因为参数调得不对,数据一直不正常,失效点怎么也定不下来,当时确实有点慌,耐住性子一步步排查问题,直到凌晨才弄清楚。“那时候才觉得,不光是动手能力要强,遇到问题还得扛得住,把它解决了才行。”学生何翼舟回忆道。

8月27日的毕业答辩上,学生们的蜕变在细节中清晰可见:汇报时,他们不再停留于“学到了什么”的梳理,而是聚焦“在模拟仿真案件中解决了哪些实际问题”的实际阐述;当被问及“当前观察到的现象是否为失效根因”时,他们更能以批判性思维展开分析,条理清晰地列举出多种可能性并说明研判依据。

胜科纳米董事长李晓旻评价道:"他们眼中少了学生的犹豫,多了工程师的笃定,这正是产业需要的新生力量。"

特意安排行程参加此次毕业答辩汇报的新加坡科技设计大学Cheah Chin Wei教授也感慨:"胜科纳米的实习项目与传统实习的确不同,无论强度、质量还是效果,都令人印象深刻,学生们的成长远超预期,大学应倾注更多资源支持ICDFAR项目。"

如今项目收官,学员们走进报告厅时,自信从容写在脸上。他们清楚,新加坡十个月啃下的理论"硬骨头",苏州两个月熬出的实战经验,不是履历上的"加分项",而是扎根产线的"底气"。

这场从理论到实战的"无缝接力",印证了高强度、严要求的封闭训练能加速人才成长。当半导体产业亟需"上手就能用"的工程师时,这种"课堂前置产线、实训对接需求"的模式,为行业人才培养提供了高效路径。

从狮城课堂到苏州实验室,从书本公式到检测报告结论,首届ICDFAR项目的硕士生们用一年时间完成了"学子"到"准工程师"的蜕变。这场产教融合实践如同一粒种子,既证明了校企协同育人的可行性,也为半导体人才培养提供了可借鉴的样本。

再次祝贺2025届ICDFAR项目圆满结束!学生们顺利毕业!

据统计,截止项目收官,学生们的职业轨迹也清晰铺展:接近八成的学生选择加入胜科纳米,后续将以管培生身份投身各业务场景,把积累的理论基础和实操经验扎扎实实的运用到产业一线的工作中。

答辩现场精彩瞬间