碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料的代表,因其高导热、高击穿电压和高开关频率等优异特性,被视为提升新能源汽车性能、降低能耗的关键技术,但高昂的成本却一直制约着SiC大规模普及,如何让SiC从高端旗舰下放至主流车型、主流光储逆变器,成为行业共同命题。

近日,小鹏汽车与芯联集成联合宣布国内首个混合碳化硅(Hybrid-SiC)产品实现量产,为降低SiC成本开辟了新路径,也为行业提供了“高性能+低成本”的创新解决方案,有望加速SiC技术在多领域的规模化应用。

小鹏汽车+芯联集成的深度联合开发模式,不仅印证了本土SiC产业链已经具备比肩甚至赶超国际供应商的实力,还为SiC产业的创新应用树立了新典范。

SiC潜力凸显:高成本与快迭代倒逼技术创新

作为新能源汽车中继动力电池之后的第二大核心部件,功率器件占整车成本约7%~10%(按传统Si基IGBT方案测算)。其中SiC在新能源车800V高压平台、快充系统和电驱系统中优势明显,可实现更低的能量损耗和更长的续航里程,被认为是新能源汽车的最佳功率器件选择。

根据集微咨询(JW Insights)数据,2023年中国SiC器件市场规模已达约130亿元,其中新能源汽车领域规模最高,达88.4亿元。预计到2028年,整体SiC器件市场规模将突破400亿元,年复合增长率超过20%。

然而,SiC器件的成本目前仍是传统Si基IGBT的2倍以上,市场预计,未来3年内,SiC成本仍难以与Si基IGBT成本持平。与此同时,新能源汽车价格竞争日趋激烈,主机厂对电驱系统成本极为敏感。加之新车开发周期已缩短至1年左右,行业亟需更高性能、更低成本的功率器件方案,这既是技术创新的需要,也是降本的需求。

在此背景下,国内领先的一站式系统芯片代工解决方案供应商芯联集成与造车新势力代表小鹏汽车强强联合,共同探索“高性能+低成本”功率器件技术。

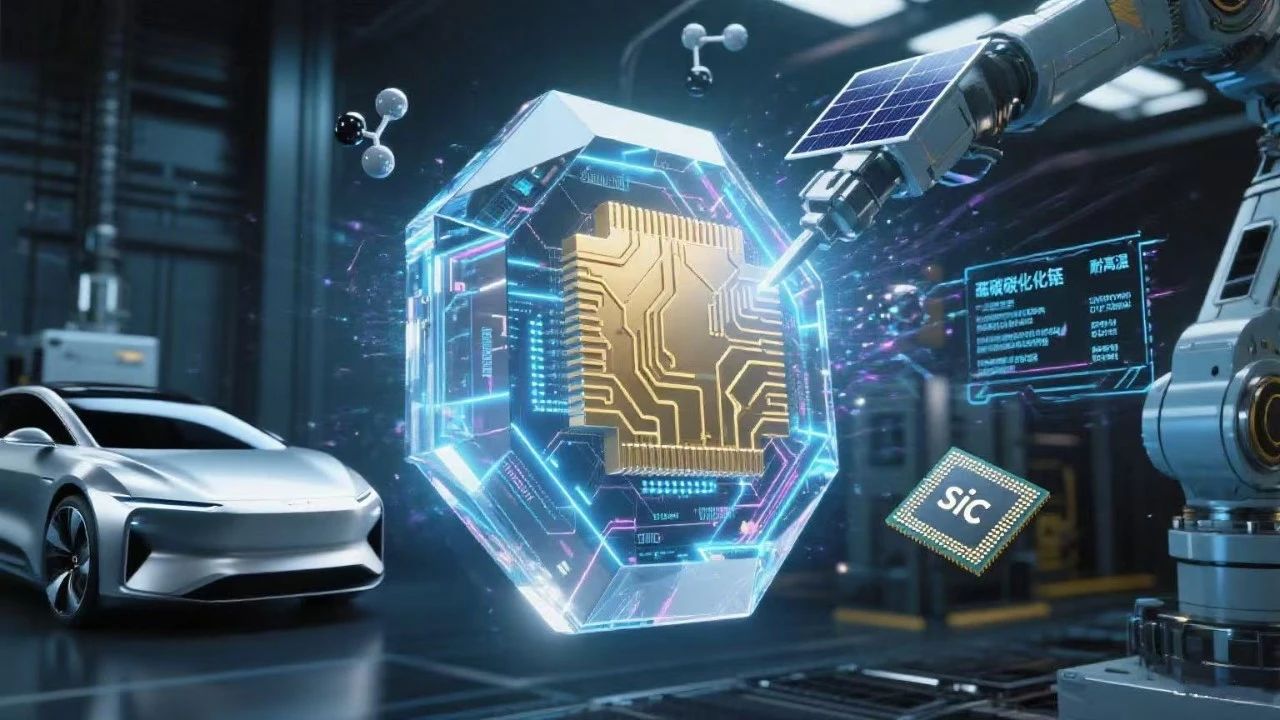

资料显示,芯联集成是国内半导体产业的中坚力量,拥有国内规模最大的MEMS晶圆代工厂,也是中国最大的车规级IGBT生产基地之一。在SiC领域,芯联集成拥有先进的技术和卓越的产品性能,已达到国际先进水平。公司通过持续的研发投入,建立了从研发到大规模量产的全流程车规级质量管理体系,产品广泛应用于新能源汽车的核心领域。

2025年上半年,芯联集成建设的国内首条8英寸SiC MOSFET产线已实现批量生产,关键性能指标业界领先。芯联集成在半导体制造领域的深厚积淀和强大的量产能力,为混合SiC产品的成功开发和大规模生产提供了坚实保障。

小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车制造商,2025年1-7月累计交付新车23.39万辆,同比增长270%;截至2025年7月,小鹏汽车累计交付量已突破80万辆,未来仍将保持快速增长趋势。

小鹏汽车在电动化和智能化领域积累了深厚的技术实力,不仅自研图灵AI芯片,同时对电驱系统的性能指标和可靠性要求有着深刻理解。

基于各自优势与需求,芯联集成与小鹏汽车达成了合作,且并非简单的“采购-供应”关系,而是从需求定义阶段就深度参与的联合开发(Co-Development)模式,共同探索“高性能+低成本”创新方案。

混合方案:高性能与低成本可兼得

功率模块中Si和SiC的主要区别之一是SiC具有更高的导热系数、击穿电压和开关速度,使其效率更高,但也比Si基功率模块更昂贵。芯联集成与小鹏汽车在联合开发中发现,通过混合方案,在不牺牲性能的前提下,能有效降低SiC芯片的用量。这一创新方案不仅大幅降低了芯片成本,还显著提升了功率密度,为新能源汽车的高效运行提供了有力保障。

混合SiC技术,顾名思义,是在电路中同时使用Si基器件(如IGBT)和SiC器件(如SiC MOSFET),通过巧妙的电路设计和控制算法,实现系统性能与成本的最优平衡。

与纯Si方案相比,混合SiC保留了SiC在高频、高压下的效率优势,尤其在800V平台中能显著降低导通损耗,提升续航里程。

与纯SiC方案相比,混合方案通过减少SiC芯片的用量,成本逼近传统Si基IGBT方案,同时克服了纯SiC在某些工况下的应用局限性。

当然,混合方案也面临技术挑战:既要解决Si与SiC器件之间的驱动兼容和工作同步问题,还要在封装工艺上实现更优的散热和电气连接性能。

芯联集成凭借其丰富的功率器件开发经验和多工艺平台能力,与小鹏汽车联合开发,成功攻克这些技术难题,通过并行开发、同步验证,项目周期大幅缩短,成为行业首个从设计到整车量产闭环的混合SiC案例。

混合SiC技术的出现,为SiC的进一步普及带来了曙光。在新能源汽车领域,随着行业对成本控制和性能提升的持续追求,混合SiC技术有望得到更广泛的应用。相较于纯SiC芯片方案,混合SiC方案最大的优势就在于成本控制。通过减少SiC的用量,降低了芯片成本,使得SiC技术能够在更多车型中得以应用,加速了SiC从高端车型向中低端车型的渗透。

除了小鹏汽车,吉利汽车、比亚迪、长安汽车等主机厂,星驱科技、舍佛勒、采埃孚、汇川技术等Tier 1也已在实践混碳电控技术方案上车。随着越来越多车企/电控方案商跟进类似的技术方案,混合碳化硅在新能源汽车主驱系统中的渗透率预计将逐步提高,这为芯联集成打开了更宽广的潜在市场,更多车企也将在新的高性能、高性价比方案下实现更强的产品竞争力,共同推进新能源汽车产业百花齐放。

同时在光伏、风电、储能系统、数据中心电源系统等领域,混合SiC技术同样具有广阔的应用前景。这些领域对功率器件的性能和成本也有着极高的要求,混合SiC技术有望成为提升能源转换效率、降低系统成本的共性关键技术,有助于提升企业的竞争力,推动行业的可持续发展。

以小鹏汽车为例,在汽车销量持续增长以及混合SiC等高性价比技术的加持下,小鹏汽车预计2025年Q4首度实现利润转正,该公司也表示未来将在超级电动车型、纯电车型中继续采用混合SiC方案。

强强联合:树立技术创新与产业协同典范

在国内首个混合SiC产品量产项目中,小鹏汽车负责设计开发,精准把握混合SiC技术在汽车应用中的需求和方向,为技术的研发和应用提供明确的目标和场景;芯联集成凭借其在Si基IGBT和SiC领域的双重经验,负责功率芯片开发制造以及封装工艺开发、导入及生产制造。

芯联集成和小鹏汽车的深度技术合作,其“需求共创、工艺共建、标准共用”为半导体企业与整车厂之间的合作树立了典范。这种合作模式打破了传统的上下游供应关系,实现了从产品定义阶段就开始的深度协同创新,正成为中国汽车产业竞争力的新来源。这种模式不仅有利于技术快速迭代,也更贴合市场需求。此次合作也彰显了中国新能源汽车产业链正在从“单点突破”走向“系统协同”。

对于芯联集成而言,与小鹏汽车的合作使其能够深入了解整车厂的实际需求,从而更有针对性地进行技术研发和产品优化,进一步提升产品的市场竞争力,拓展市场空间,巩固其在车规级芯片领域的领先地位。

对于小鹏汽车来说,与芯联集成这样的半导体企业合作,能够获得更先进、更符合自身需求的功率器件解决方案,提升车辆的性能和续航能力,增强产品的市场竞争力。通过合作,小鹏汽车还能够在技术研发上实现资源共享,降低研发成本和风险,加速技术创新的进程。

混合SiC的量产,为SiC技术的规模化普及提供了可行路径。它缓解了主机厂对成本压力的焦虑,让更多级别的车型也能享受到SiC技术带来的性能提升。

在新能源行业面临成本压力和技术升级需求的当下,芯联集成与小鹏汽车联合推出的混合SiC产品为行业带来了新的希望,而芯联集成与整车厂的深度技术合作模式也将为行业发展注入新的活力,引领新能源产业迈向更高质量的发展阶段。

展望寄语:健全生态引领普惠未来

用“日新月异”来形容当下新能源汽车产业的技术变革一点都不为过,方案创新、技术迭代空前频繁,其中降本需求最为迫切,既是企业提升竞争力的需要,也是消费者的诉求,产业链为此一直在孜孜不倦地创新降本。

对新一代功率器件SiC领域,国内外方案商更是使出浑身解数,采用更大尺寸的衬底/外延片、工艺革新、性能极致调优是重要方式,但这还无法满足持续降本需求,上下游产业链合作等模式、混合SiC等创新方案也于近年普遍起来。

其中,国际大厂凭借先发优势,率先探索混合SiC方案,国内车企也在积极跟进当中。

此次芯联集成+小鹏汽车率先在国内量产混合SiC产品,不仅是一场技术突破,更是一次产业协作模式的创新,证明了中国企业已经具备比肩国际大厂的实力,有能力在核心技术领域持续创新突破、走出一条属于自己的路——这条路,既通往性能巅峰,也通往普惠未来。

相比国际大厂,本土SiC产业链已相对健全和成熟,基本形成技术、材料、市场的完整生态布局,具备极强的生态协同效应,在技术协同、售后支持、成本控制等方面均具备国际大厂无可比拟的优势。接下来,在终端需求与供应链创新的双轮驱动下,中国SiC产业将继续通过技术与商业模式的融合创新,推动整个新能源行业向高效、低碳、低成本方向发展。