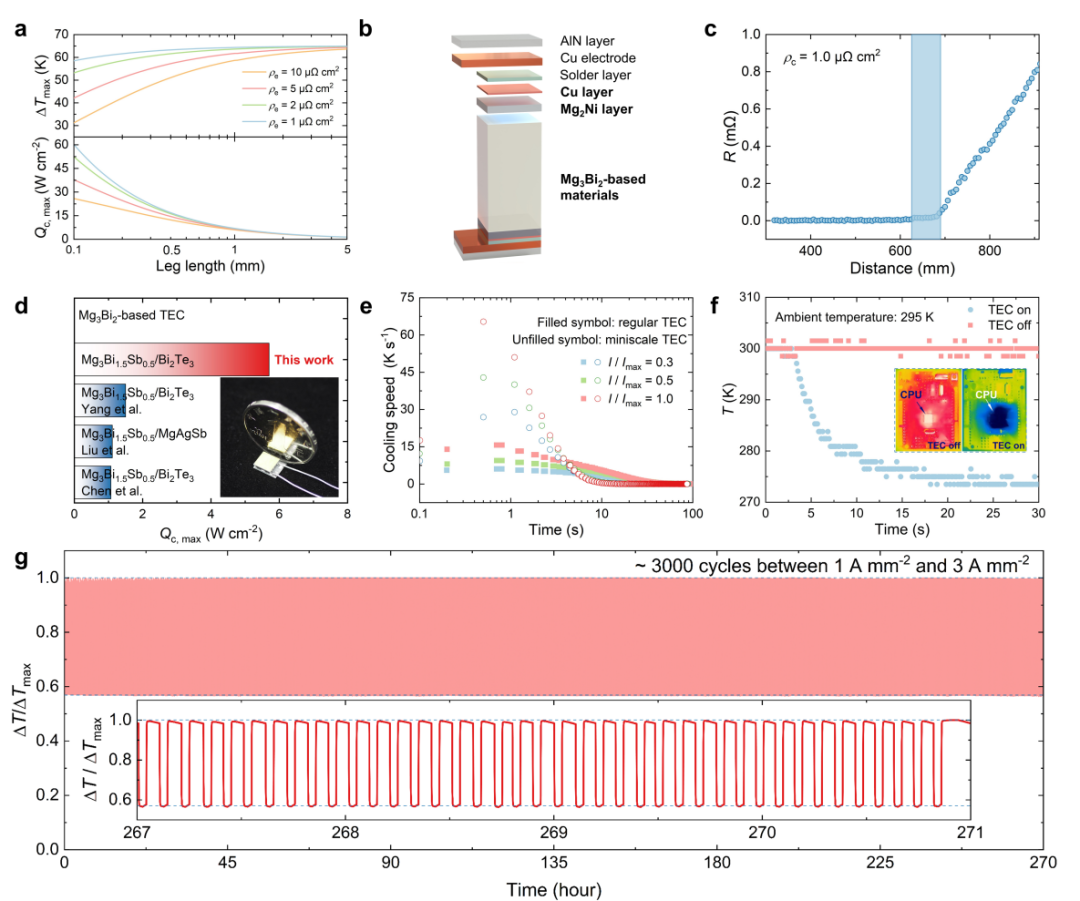

近日,哈尔滨工业大学深圳校区前沿学部材料科学与工程学院的张倩、毛俊教授团队在铋化镁基热电器件领域取得重大突破。该团队成功研制出铋化镁基微型热电制冷器件,实现了在室温下59.0开尔文(K)的制冷温差、5.7瓦每平方厘米(W cm⁻²)的制冷功率密度以及65开尔文每秒(K s⁻¹)的高冷却速度。

热电器件通过电能直接实现热量的定向传输,具有无需制冷剂、无机械振动的优点。微型热电制冷器件因其高制冷功率密度和快速响应特性,在电子设备热管理领域具有重要应用价值。目前,商用微型热电制冷器件主要基于碲化铋材料,而铋化镁基合金不仅热电性能优异,还具备出色的机械性能和更低的原材料成本。

然而,铋化镁基热电器件的微型化面临诸多挑战,尤其是界面接触电阻带来的不可逆损耗问题。为解决这一问题,张倩、毛俊教授团队选用镁镍合金(Mg2Ni)作为接触层材料,通过放电等离子体烧结工艺实现低界面接触电阻,并通过机械抛光和磁控溅射铜薄膜进一步优化结构。最终,团队构建了铋化镁基热电臂,并将其集成在氮化铝覆铜陶瓷基板上,制备出高性能的微型热电制冷器件。

相较此前报道的铋化镁基热电制冷器件,该新型器件在室温下的制冷功率密度提升了3.5倍,达到5.7瓦每平方厘米(W cm⁻²),同时实现最大制冷温差59.0开尔文(K)和峰值制冷速度65开尔文每秒(K s⁻¹)。该器件已成功应用于单片机中央处理器(CPU)的温度管理,有效降低了其工作温度。在稳定性测试中,该器件历经270小时、约3000次工作电流循环后,仍能保持98%的初始制冷性能。

此次研究成果以《用于电子器件热管理的微型铋化镁基热电制冷器件开发》为题,发表于国际知名期刊《自然通讯》(Nature Communications)。深圳校区为论文第一完成单位,硕士研究生林晨浩为第一作者,博士后马晓静为共同第一作者,张倩、毛俊教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省重点研发项目等多个项目的支持。

这一突破性成果不仅为电子设备热管理提供了新的解决方案,也为铋化镁基材料在热电领域的应用开辟了广阔前景。随着技术的进一步优化和推广,预计将在更多领域发挥重要作用。