人工智能(AI)硬件在边缘计算领域因其低延迟、高能效和强隐私保护等特性获得了广泛关注。在资源受限的边缘设备上部署AI系统面临双重挑战:既要满足严格的功耗限制,又要提供足够的计算并行度以保证实时性能。基于阻变存储器(RRAM)的存算一体架构和近阈值计算技术作为两种前沿高效计算范式,在开发高能效、高并行AI硬件方面展现出巨大潜力。然而,工艺波动问题一直制约着这两种技术的大规模应用,同时如何有效整合这两种技术以开发低功耗、高并行的AI硬件仍有待深入探索。

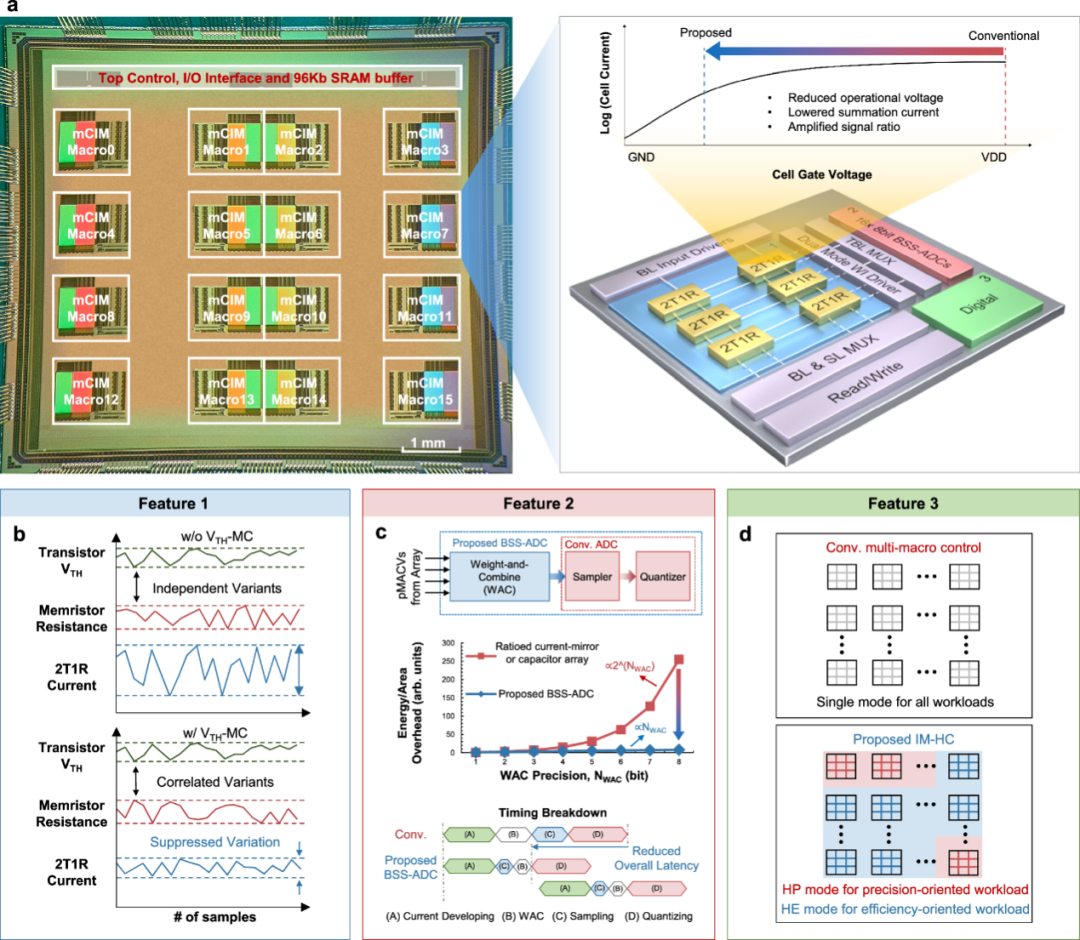

针对这些挑战,中国科学院微电子研究所集成电路制造技术全国重点实验室的研究团队成功设计并实现了一款创新性的近阈值RRAM存算一体芯片。研究团队采用双晶体管单阻变存储器(2T1R)单元结构,巧妙地将RRAM的阻变特性转化为阈值电压调控特性,并提出了RRAM-CMOS阈值电压失配抵消技术,有效解决了长期困扰这两种计算范式的工艺波动问题。为满足神经网络多比特乘累加运算需求,团队创新性地提出了基于电荷堆叠的电荷域计算技术,开发了集采样、加权与量化于一体的模数转换电路,大幅降低了外围电路的功耗与面积开销。此外,团队在多核存算一体系统中引入了核间混合精度控制技术,通过分析神经网络各层的数据特征,为每个计算核心配置最优的累加与量化方法,实现了任务级推理功耗的精细优化。

基于这些创新技术,研究团队成功流片并验证了一款具有16个计算核心的近阈值RRAM存算一体芯片。该芯片能够实现256通道并行模拟计算,平均相对标准差仅为2.4%,计算能效达到惊人的55.21至88.51 TOPS/W。这一研究成果为边缘AI硬件的发展提供了全新思路和技术路径。

该研究成果以"A near-threshold memristive computing-in-memory engine for edge intelligence"为题发表在《Nature Communications》期刊上。微电子所博士毕业生王琳方博士,微电子所博士研究生李伟增及周治道为共同第一作者,微电子所窦春萌研究员担任通讯作者。研究工作得到了复旦大学、中国科学院计算技术研究所、中国科学院软件研究所等多家机构的大力支持与协作。

图1. (a)芯片显微照片、关键结构和近阈值计算方案;(b)RRAM-CMOS阈值电压失配抵消技术;(c)采样、加权与量化一体化模数转换技术;(d)核间混合精度控制技术。