1、德企ParTec起诉英伟达!DGX AI超算或遭欧洲18国禁售

2、先进封装关键技术系列之光刻工艺

3、关东电化工厂大火,半导体制造关键材料面临中断风险

4、英科迪微电子获A轮融资,系半导体显示控制芯片研发商

5、芯途智感完成A轮融资,专注高性能传感器芯片设计

1、德企ParTec起诉英伟达!DGX AI超算或遭欧洲18国禁售

德国超级计算公司ParTec AG已加大对英伟达的法律挑战力度,向慕尼黑统一专利法院提起第三起专利侵权诉讼。这起新诉讼针对的是英伟达的DGX超级计算机,该超级计算机是人工智能(AI)基础设施的重要组成部分,为医疗保健、汽车和金融等行业的高级工作负载提供支持。

ParTec此案的核心是一项涵盖其动态模块化系统架构(dMSA)的专利——该技术允许不同类型的微处理器(例如CPU和GPU)即使在活动计算期间也能动态协调和共享工作负载。这种架构对于需要处理器之间高效协作以实时处理海量数据和计算任务的AI超级计算机至关重要。

ParTec的dMSA技术已部署在欧洲一些最大的超级计算机中,并被视为下一代AI系统的基石。该公司最初于2019年与英伟达探讨合作,分享了其专利ParaStation软件和dMSA概念的细节。

尽管英伟达拒绝联合开发超级计算机的GPU,但两家公司在多个英伟达提供GPU的项目上进行合作。然而,自从ParTec发起专利诉讼(尤其是在美国得克萨斯州针对微软的一起备受瞩目的涉及相同核心技术的诉讼)以来,英伟达已停止与ParTec就为即将开展的欧洲超级计算机项目提供GPU进行讨论。

该诉讼要求英伟达停止在ParTec拥有专利保护的18个欧洲国家/地区销售重要的DGX产品。ParTec还要求英伟达披露详细的销售情况并赔偿损失,这凸显了这场纠纷的经济风险。

此次升级加剧了AI硬件领域更广泛的紧张局势:欧洲依赖英伟达和微软等美国科技巨头提供尖端AI基础设施,而像ParTec这样的欧洲创新者则努力保护自身的知识产权,并在该快速增长的市场中占据一席之地。ParTec CEO Bernhard Frohwitter表示,他担心美国公司目前的主导地位可能会对欧洲作为竞争性高科技中心的地位构成威胁。

除了法庭之外,其技术影响也十分重大。dMSA专利代表了超级计算机如何在异构架构之间分配处理任务的关键创新——这是AI模型训练效率和可扩展性的关键因素。如果ParTec的诉讼成功,这可能会迫使英伟达改变其在欧洲设计和销售AI系统的方式,或迫使其协商许可协议,从而可能改变竞争态势。

ParTec自身面临财务挑战,但表示仍致力于提升欧洲的超级计算能力,包括AI和量子计算项目。该公司捍卫dMSA的努力不仅可以确保收入来源,还能鼓励其模块化计算方法得到更广泛的采用。

这场法律纠纷的结果将受到AI开发者、硬件制造商和云服务提供商的密切关注,因为它可能会在未来几年内开创影响AI超级计算领域创新、协作和竞争的先例。不过这将面临长期的法律诉讼进程。

2、先进封装关键技术系列之光刻工艺

光刻工艺:硅片上“雕刻”电路的精密魔法

想象一下,要在比头发丝还细千百倍的地方,精准“画”出复杂的电路图案。这就是半导体制造中的核心技术——光刻工艺。它本质上是一种极其精密的“光学印刷术”,负责把设计好的电路图案从“模板”(光罩)转移到硅片或其他基底材料上。

为何光刻如此关键?

这项工艺之所以成为现代集成电路制造的基石,关键在于它能实现微米甚至纳米级别的超精细图案转移。芯片性能的不断提升、尺寸的持续缩小(即“摩尔定律”),很大程度上就依赖于光刻工艺的突破。更精细的光刻,意味着芯片上能集成更多晶体管,带来更强性能和更低成本。如今,随着芯片发展进入“后摩尔时代”,2.5D封装、3D封装、系统级封装(SiP)等先进封装技术兴起,光刻的作用更延伸到了封装领域。为了在封装中实现更微小的结构和更精确的定位(比如连接不同的小芯粒Chiplet),更为先进的光刻工艺在封装阶段也开始扮演核心角色。

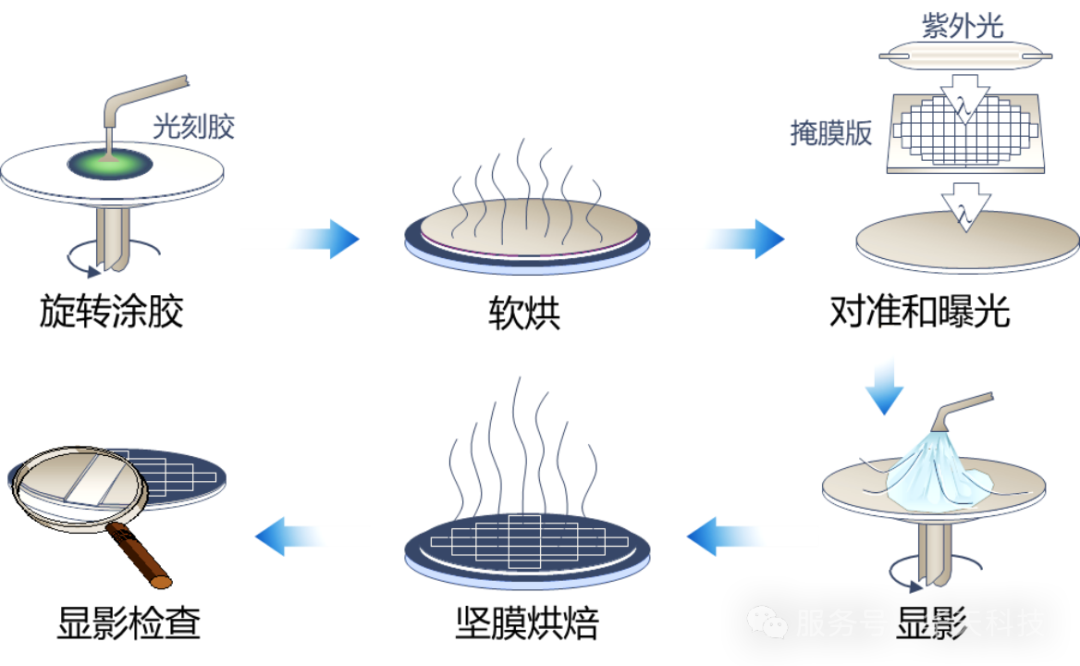

图1 光刻工艺流程示意图

光刻是如何“雕刻”电路的?

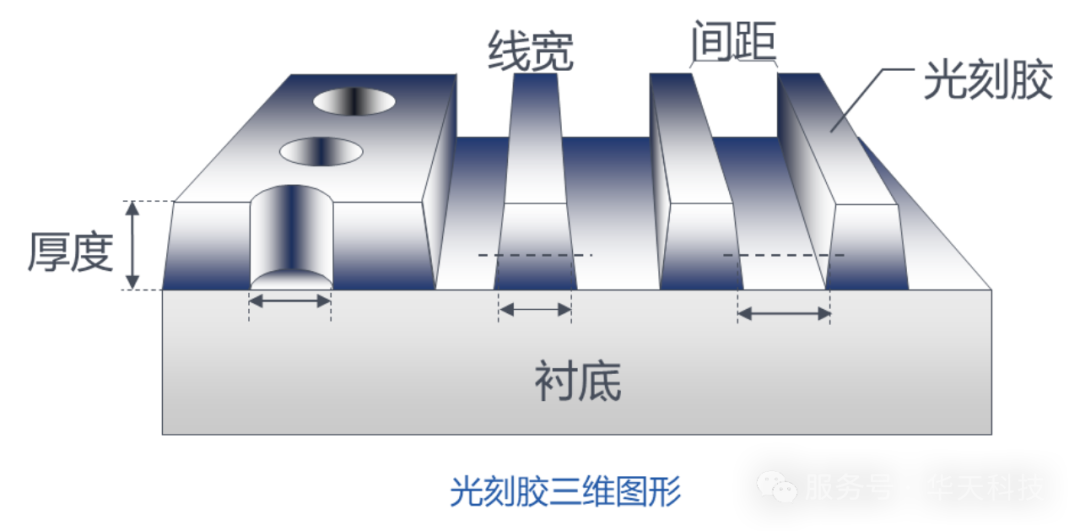

光刻工艺的核心原理是利用光与光敏材料(光刻胶)的化学反应来“复制”图案,整个过程精密而连贯。让我们以华天科技先进封装产线某黄光车间的工艺为例:首先,在洁净的硅片表面均匀涂上一层薄薄的光刻胶,这种材料对光非常敏感;随后短暂加热(前烘)以增强附着力。紧接着是最核心的曝光步骤:光刻机发出特定波长的光(如紫外光),光线穿过刻有电路图案的光罩(掩模版),透光部分的光线照射到下方光刻胶上,引发其化学反应(正胶会变得易溶,负胶会变得难溶),相当于把光罩图案“投影”到光刻胶上。之后进入显影工序,硅片浸入特定化学溶剂(显影液)中,正胶的曝光区域或负胶的未曝光区域会被溶解掉,显露出底层的硅片,从而将光罩上的电路图案清晰地“复制”在光刻胶层上,形成后续工艺的“精密模板”或“化学蓝图”。显影后通常还会进行高温后烘(硬烤),以硬化残留光刻胶,增强其抵抗后续蚀刻等工艺的能力。同时,整个过程中,尤其是关键步骤后,都需要通过自动光学检测(AOI)等精密手段严格检查图案质量,确保线条宽度和位置误差控制在纳米级别。

图2 光刻胶硬烤后形貌及参数图

光刻机:芯片舞台上的“导演”

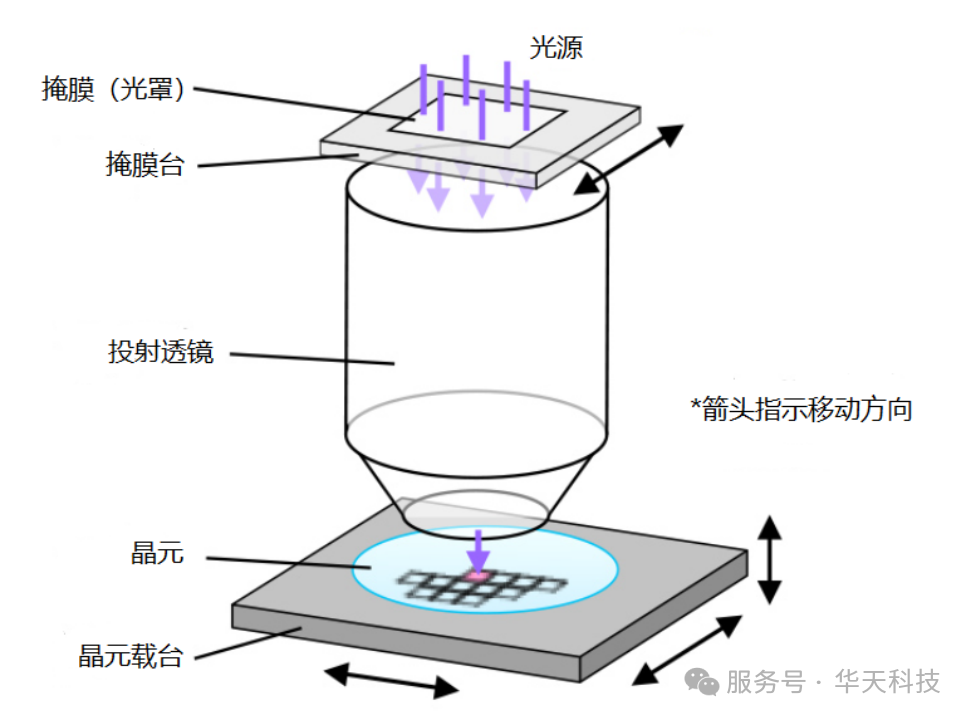

在整个光刻流程中,光刻机是绝对的核心设备,也是半导体领域最著名的“卡脖子”技术。它的工作原理堪称精密光学的杰作:强大的光源发出光束,穿过蚀刻有电路图案的光罩(透光部分对应电路轮廓);硅片被精确放置在载物台上,光刻机驱动掩膜台(承载光罩)和晶圆载台(承载硅片)进行极其精密的移动和对准,确保图案投影位置分毫不差;光线再通过精密的投影透镜系统,将光罩图案按比例缩小并精确聚焦到硅片表面的光刻胶上。由于一次曝光只能覆盖硅片的一小块区域,光刻机必须通过高精度电机驱动晶圆载台,配合掩膜台移动,像扫描一样让硅片的不同区域逐次接受曝光,最终完成整片硅片的图案转移,这对机械精度和位置控制的要求达到了极致。

图3光刻简易原理图

光刻:华天先进封装的神兵利器

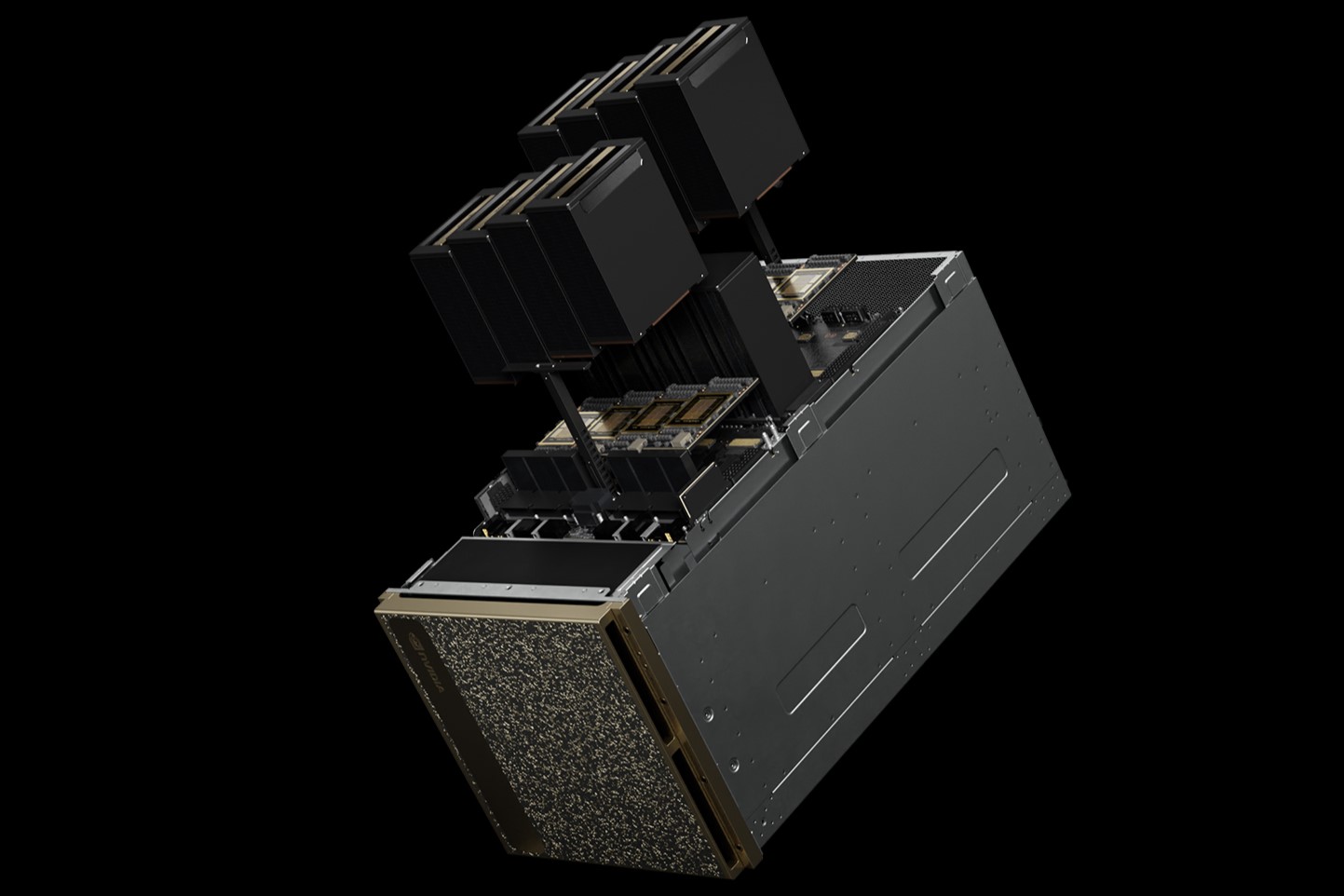

光刻不仅是芯片前道制造(晶圆加工)的核心工艺,随着先进封装的发展,它在后道封装工艺中的重要性也日益凸显。例如,在华天科技的eSinC等2.5D封装技术中,需要在硅中介层上制作极其精密的微凸块和再布线层(RDL)来高密度互连多个芯片(如GPU和HBM内存)。更高精度的光刻工艺被引入封装流程,用于制造这些微小的互连结构,从而成功帮助客户打造出性能更强的芯片产品,也奠定了台积电在先进封装领域的领导地位。可以说,正是光刻工艺的持续精进,支撑了以eSinC为代表的先进封装技术在“后摩尔时代”继续突破芯片的性能和成本极限。

在未来,不断提升的光刻工艺精密度和效率,直接决定了半导体技术的天花板。随着全球半导体产业链的调整和中国在该领域的持续投入,研发更高性能、更低成本的国产高端光刻机,已成为关键突破口。我们有理由相信,作为破局利器的光刻技术,必将为华天科技乃至全球的先进封装产业,开辟出更加广阔的发展道路,照亮芯片产业的未来。

3、关东电化工厂大火,半导体制造关键材料面临中断风险

日本工业气体制造商关东电化工业株式会社(Kanto Denka Kogyo Co.)位于东京西北部群马县涩川市的三氟化氮(NF3)工厂近日发生火灾,引发半导体供应链可能中断的担忧。火灾造成一名工人死亡,另一名工人受伤。据该公司透露,工厂的两条生产线中的一条遭受部分损坏,已暂停运营。

三氟化氮是半导体制造中用于蚀刻和成膜工艺的关键材料,也用于清洁被称为“腔室”的容器。关东电化在该领域的国内生产份额超过90%。尽管铠侠控股株式会社(Kioxia Holdings Corp.)表示,由于有其他气体来源和剩余库存,此次火灾不会对生产和7-9月的收益产生直接影响,但市场仍对此保持高度关注。

岩井科斯莫证券高级分析师Kazuyoshi Saito指出,关东电化的客户包括三星电子公司、铠侠、索尼和美光科技公司。如果该工厂长期关闭,可能会加剧那些为满足人工智能需求而全力生产的制造商的产能紧缩。

此次火灾再次暴露了半导体供应链的脆弱性。2020年,旭化成位于宫崎县延冈市的一家半导体工厂发生火灾,曾影响包括汽车生产在内的多个行业。近年来,海外公司在NF3生产方面的实力不断增强,而日本国内制造商几乎完全依赖于关东电化。

今年5月,三井化学公司宣布将于2026年3月底停止NF3的生产,理由是价格竞争加剧和原材料成本上涨导致难以确保利润。日本政府为加强国内半导体供应链,向相关制造设备和材料制造商提供补贴,并于2012年通过日本投资公司(JIC)收购了半导体材料光刻胶制造商JSR,呼吁行业重组。

然而,经营半导体原材料和制造设备的公司众多,提供全面支持以维持供应链稳定仍面临挑战。此次火灾事件无疑将促使业界和政府进一步审视和加强半导体供应链的韧性和安全性。

4、英科迪微电子获A轮融资,系半导体显示控制芯片研发商

近日,南京英科迪微电子科技有限公司(简称:英科迪微电子)获得A轮融资,由世嘉控股、高捷资本、合肥创新投资投资。

资料显示,英科迪微电子成立于于2021年8月,是一家高端半导体显示屏幕控制芯片研发商,公司致力于显示系统所需完整芯片组解决方案,同时推出世界上HDR(高动态范围)显示系统光学及显示质量仿真模拟软件。

官网显示,英科迪微电子在光学、图像处理、高速 SERDES 电路设计、接口标准定义及实现方面都具有丰富的技术经验。

5、芯途智感完成A轮融资,专注高性能传感器芯片设计

近期,深圳芯途智感科技有限公司(简称“芯途智感”,MD sensing)完成A轮融资,融资额未披露,参与投资的机构包括丹麓资本。

资料显示,芯途智感是一家致力于高性能传感器芯片的设计公司,拥有着成熟的团队,企业产品落地经验丰富,核心研发经验人均超过10年。该公司专注智能感知芯片,多维传感和AI融合的端侧智能化产品,在传感器芯片设计等领域拥有领先的技术创新能力和十余年产业化经验。