近日,南方科技大学深港微电子学院王中锐博士团队联合中科院微电子所,华中科技大学和香港大学提出并实验验证了一种基于阻变存储器的储备池图神经网络(RGNN),为高效模拟材料体系中的离子和电子相互作用提供了新方案。相关成果已在《自然·计算科学》(Nature Computational Science,https://doi.org/10.1038/s43588-025-00844-3)杂志发表。南方科技大学王中锐博士、香港大学齐晓娟博士、华中科技大学徐明教授以及中科院微电子所尚大山研究员为论文的通讯作者。该研究还得到了复旦大学和香港理工大学等单位的参与和支持。

当前,量子化学和材料科学领域普遍依赖第一性原理方法(如密度泛函理论,DFT)在数字硬件上对原子尺度结构进行模拟。随着模拟体系规模不断扩大,DFT计算资源消耗急剧增加;同时,受限于冯·诺依曼瓶颈和摩尔定律放缓,传统数字硬件的能效提升遇到瓶颈,成为制约材料高效研究与设计的关键障碍。尽管图神经网络(GNN)等机器学习方法在一定程度上降低了计算成本,但在大规模体系下,仍面临模型训练复杂、硬件适配性不足等挑战。

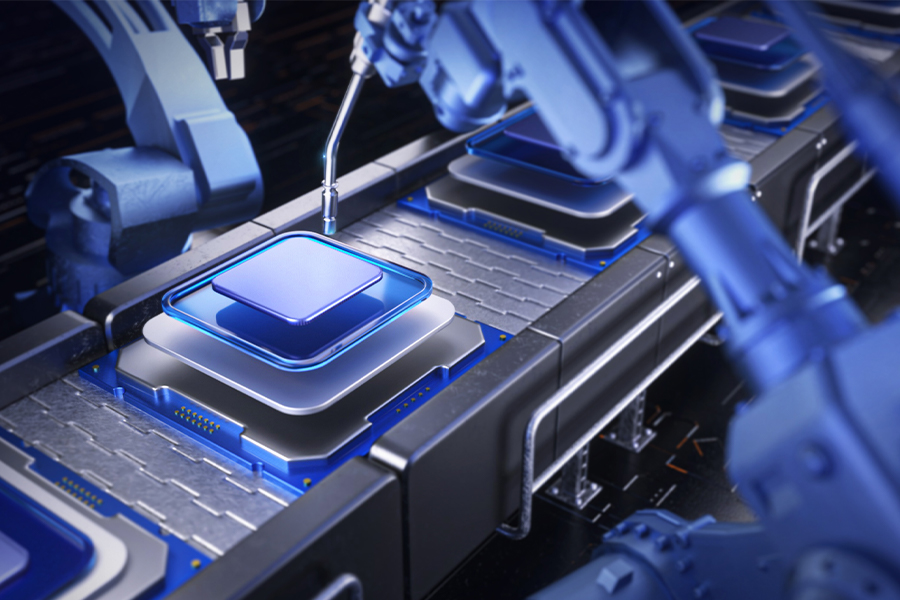

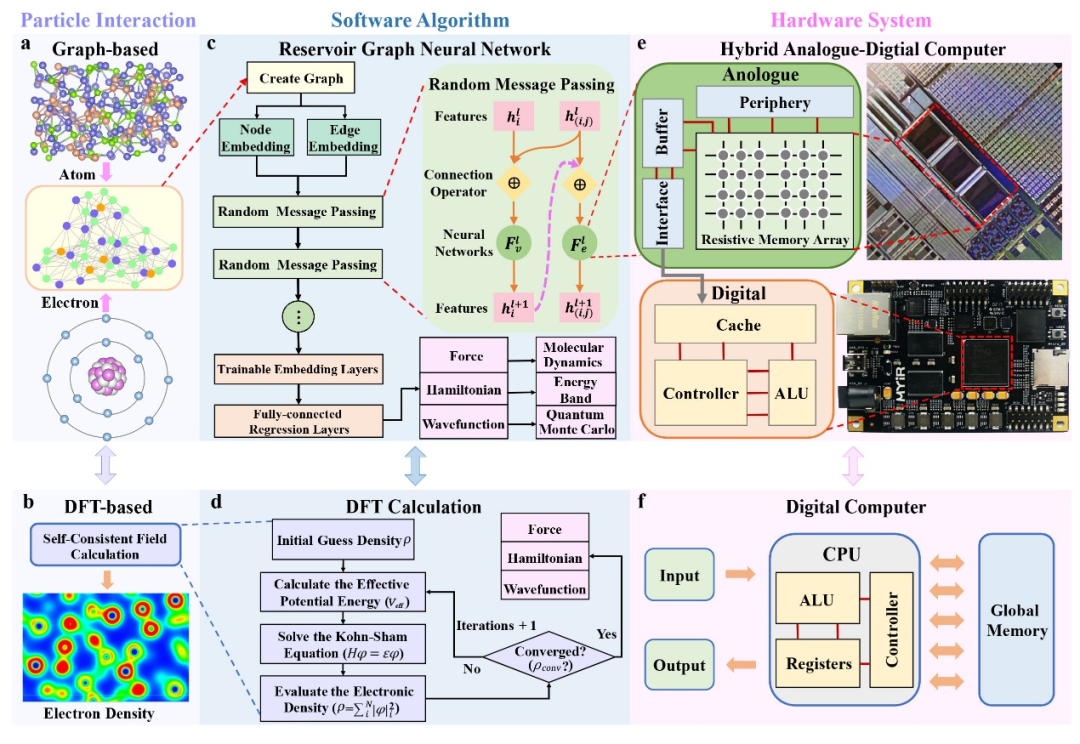

针对这些难题,研究团队创新性地提出了基于阻变存储器的储备池图神经网络软硬件协同设计方案。软件方面,RGNN采用储备池计算范式,利用大量无需训练的随机权重,大幅简化了模型训练过程,显著降低了计算量和能耗。硬件方面,系统以纳米级阻变存储器为核心,实现存储与计算一体化,突破了传统的数据搬运瓶颈,并巧妙利用阻变存储器固有的编程随机性生成网络所需的随机权重,将器件物理特性转化为计算优势。

在实验验证中,团队基于40纳米工艺节点的256 Kb阻变存储器原型芯片,完成了原子力、哈密顿与基态多体波函数计算等材料设计领域具有代表性的任务。结果显示,在保证计算精度的同时,RGNN系统的计算成本相比传统材料模拟方法最高可降低六个数量级,训练成本较传统GNN减少90%以上。同时,与传统数字硬件系统相比,该协同设计系统在推理能效和速度上提升了2至4倍。基于阻变存储器的储备池图神经网络为高效、低成本地建模离子和电子相互作用,实现大规模材料设计与模拟开辟了新路径。

该项目得到了科技部、国家自然科学基金委、南方科技大学、中科院和香港研究资助局的支持。

图1. 基于阻变存储器的软硬件协同设计系统用于建模电子与离子相互作用