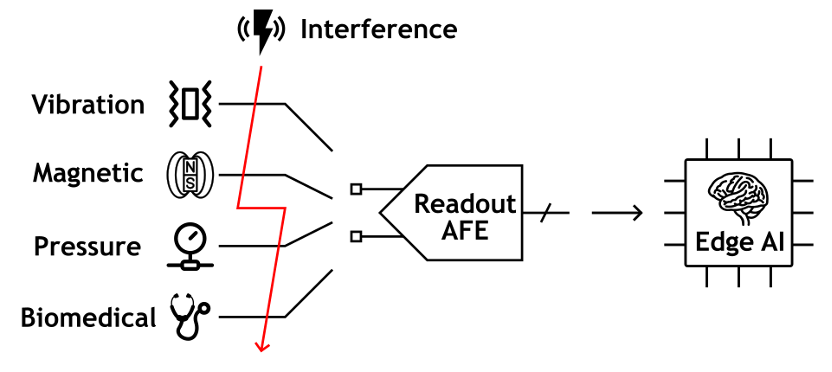

随着人工智能技术,特别是具身智能的发展,其对物理世界感知与交互能力的需求也随之增长。作为连接物理世界与信息世界之间的关键接口,传感器读出前端在拓展人工智能系统应用边界中的作用日益显著。如图1所示,传感器读出前端负责将物理量(如振动、磁力、压力、生物电等)经转换器转换后的微弱电信号,进行高精度转换与数字化,以供人工智能系统处理。对具身智能体而言,读出前端提供的高精度传感数据是AI模型理解环境深度与准确性的基础,为复杂场景下的自适应交互和智能行为涌现提供了坚实的物理感知保障。类似的,侵入式脑机接口系统中的神经信号采集也具有相同的特征与需求。高精度、低功耗、高输入范围的读出前端电路可以支撑脑机接口通量的进一步提高与双向神经激励的整合。

随着新兴应用中多样的信号来源,长时间连续数据采集和精确模式识别等方向的演进,对传感器读出前端在抗干扰能力、系统能耗、转换精度等方面提出了更高的要求。

北京大学人工智能研究院唐希源课题组在国际集成电路领域顶级会议2025 IEEE Custom Integrated Circuits Conference(CICC)上发表论文“A 4.82-µW 183.4dB-FoMSNDR CT Incremental Tracking-Zoom Sensor Readout Frontend with Floating-Gm-CCO Integrator”。研究基于28nm CMOS工艺,设计了一款跟踪缩放式传感器读出前端电路芯片。通过利用细量化器多比特输出特性,在缩放架构下实现低开销且高速率的快速动态范围追踪;进一步提出浮动跨导放大器技术,并结合低频流控环振积分器以降低高精度传感器读出的能耗,最终实现传感器读出前端电路能效比的新突破。该芯片在端侧智能系统、侵入式脑机接口等对功耗敏感的场景中具有广泛的应用潜力。

图1 边缘端智能系统中的传感器读出前端

为能够在大幅度干扰下持续精确读出微弱信号,需要对传感器读出电路在动态范围、功耗与噪声方面提出要求,近年来,直接连接传感器的特殊模数转换器结构因其优异的抗干扰性能而受到青睐。其中,使用缩放架构设计的传感器读出电路结合了高能效的SAR粗量化器和高精度的ΔΣ细量化器,可以同时提供大动态范围、高能效和低输入等效噪声。

然而,在缩放架构的转换过程中,变化速度较快的信号可能会超出ΔΣ细量化环路的动态范围,导致读出结果失真。为此,近期的传感器读出电路设计采用了动态范围跟踪技术,通过估计输入信号的变化相应地更新细量化动态范围,从而使信号保持在细量化动态范围内,但现有的动态范围跟踪技术实现方式存在功耗与面积开销大、跟踪速度低的缺点,限制了传感器读出电路能效的进一步提升。

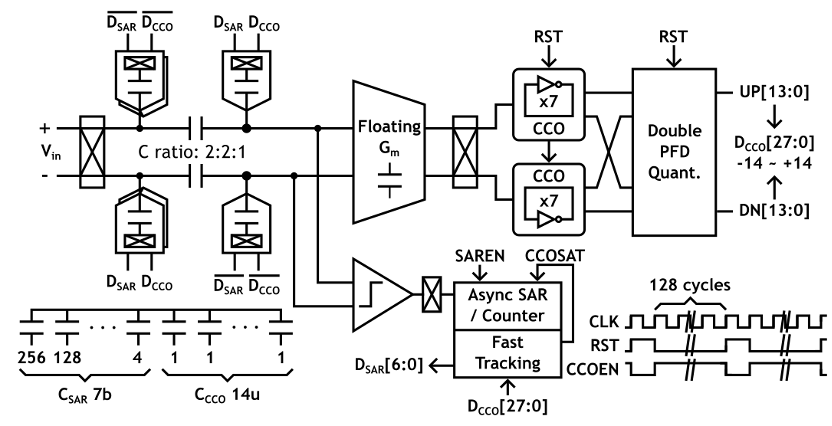

针对以上新兴边缘端传感器读出应用中存在的挑战,研究团队提出了基于快速跟踪技术与浮动跨导放大器技术的跟踪缩放式传感器读出前端电路芯片,架构如图2所示:

图2 跟踪缩放式传感器读出模拟前端芯片结构图

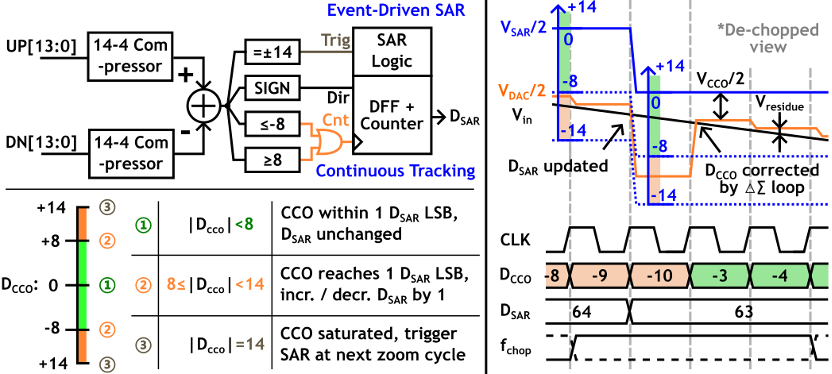

针对现有跟踪缩放架构中存在的跟踪电路高开销与跟踪速度低的限制,该工作提出了一种创新性的快速跟踪技术,该技术利用现有结构中多比特细量化器输出的特点,直接使用细量化器输出结果对输入信号进行估算,从而判断是否接近动态范围边缘,其电路实现与工作方式如图3所示。

快速跟踪技术通过简化判断逻辑实现了与已有电路结构的复用,可以有效降低所需面积与功耗。此外,其无需记忆的特性允许动态范围跟踪以短间隔高频率执行,避免了传统跟踪技术中额外模拟检测电路或输入斜率预测电路存在的功耗高、跟踪反应速度慢等问题,同时实现了低跟踪开销与高跟踪速率。

图3 快速追踪逻辑电路图与工作状态示意图

为了进一步优化细量化级功耗,该工作提出了一种结合浮动跨导放大器与低频流控环振的细量化级环路滤波器结构。该设计使用相位量化器,将流控环振积分器偏置在低工作频率以降低量化所需功耗。针对低频流控环振引入的低共模电压对跨导放大器设计的挑战,研究团队提出了浮动跨导放大器结构,通过浮动电压供电,将放大器与后级流控环振置于不同的电压域,使放大器可在低输出电压下使用高能效的电流复用技术。同时,使用浮动电流源稳定放大级工作电流,提供稳定的放大增益。

该结构具有噪声效率高,偏置简单,无需共模反馈,且不受输出点共模电压影响的特点,可有效配合低压流控环振工作,实现整体提高电路的能效。

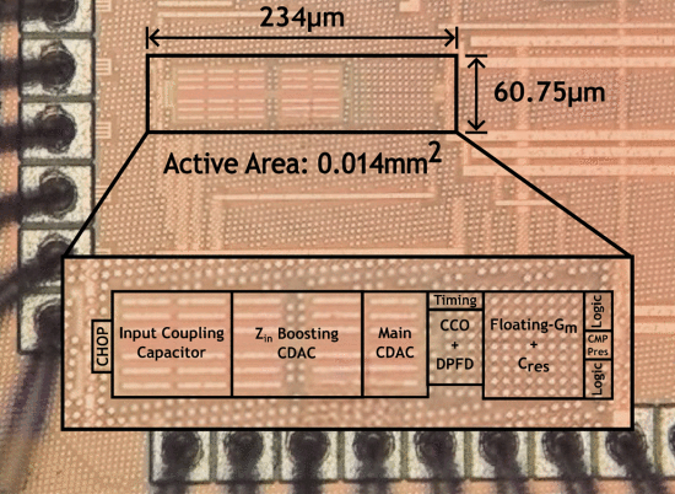

图4 芯片显微照片

基于上述创新技术,课题组成功研制了一款28nm CMOS工艺的传感器读出芯片。测试结果表明,在10kHz带宽下对传感器信号进行读出时,该芯片能够达到90.2dB的信噪比与4.91μVrms的输入噪声水平,且仅消耗4.82μW功耗,以183.4dB的能量效率指标达到传感器接口电路的国际领先水平。

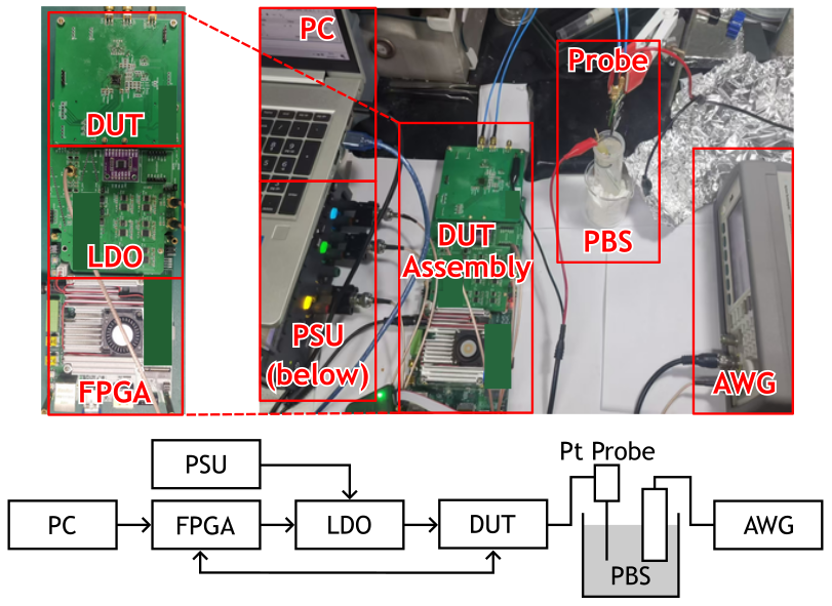

该芯片在高能量效率、低噪声、高输入范围的优势,有利于在物联网、医疗、可穿戴设备等新兴边缘端人工智能系统内传感器接口场景中广泛应用。使用模拟神经信号与高密度神经探针的体外测试证明,该芯片可配合高阻抗高密度神经电极完成信号采集,并可在存在大幅度激励伪影的环境下完成无饱和的高精度信号读出,在高密度双向脑机接口系统中具有广泛应用潜力。

图5 芯片脑机接口应用体外测试照片

北京大学博士生罗昊洋为第一作者,唐希源为通讯作者。