可穿戴光电系统通常结合微型化、便携式光电传感器使用,能够贴合人体表面,实现健康监测与环境防护。然而,要开发结构简单、适应复杂工况(如水陆交替环境)且具备高灵敏度与长期稳定性的先进传感器,仍面临诸多困难和挑战。

近期,中国科大微电子学院教授孙海定iGaN Lab课题组受两栖生物对光的感知与适应机制启发,提出一种无需封装、可在水下和陆地稳定工作的水陆两用自供电紫外光电化学传感器。基于此,研究团队搭建了全天候滨水环境紫外监测系统,可在不同天气条件下实现连续、可靠的两栖紫外监测。该研究为面向复杂环境的可穿戴光传感器提供了全新思路,并推动了高性能、多功能的水陆两用光电系统的发展。该研究成果以“A Quasi Solid-State Hydrogel/InGaN Nanorod Heterostructure-Enabled Amphibious Sensor for Stable and Cross-Medium Optical Sensing and Monitoring”为题,发表于国际知名期刊《ACS Nano》,并入选期刊封面论文。

图1. 本文ACS Nano期刊封面

在可穿戴健康监测和环境感知领域,光电传感器因其非侵入性、高灵敏度和便携性,正成为关键技术之一。然而,传统固态传感器在湿润、水下等极端环境中往往面临封装复杂、柔性差和性能下降等挑战。近年来,光电化学(PEC)器件凭借其水环境兼容性和自供能特性,为构建下一代柔性、环境自适应传感系统提供了全新思路。尽管PEC设备无需传统防水封装,即可在水中运行,但其液态结构的柔性和稳定性仍是亟待解决的问题。因此,开发具备高稳定性、环境适应性的新型PEC传感器架构,将为穿戴式光电子系统在极端条件下的实时监测和智能响应打开新局面。

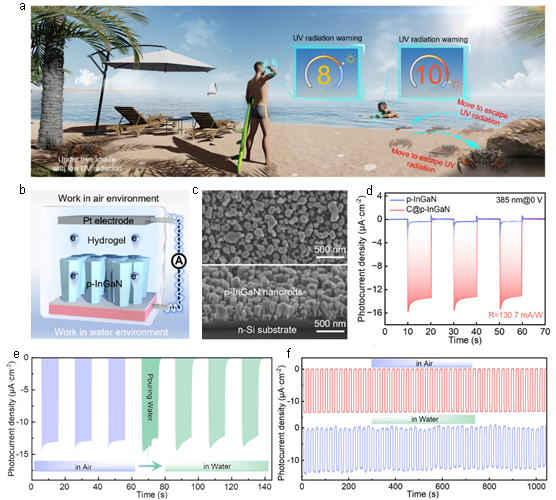

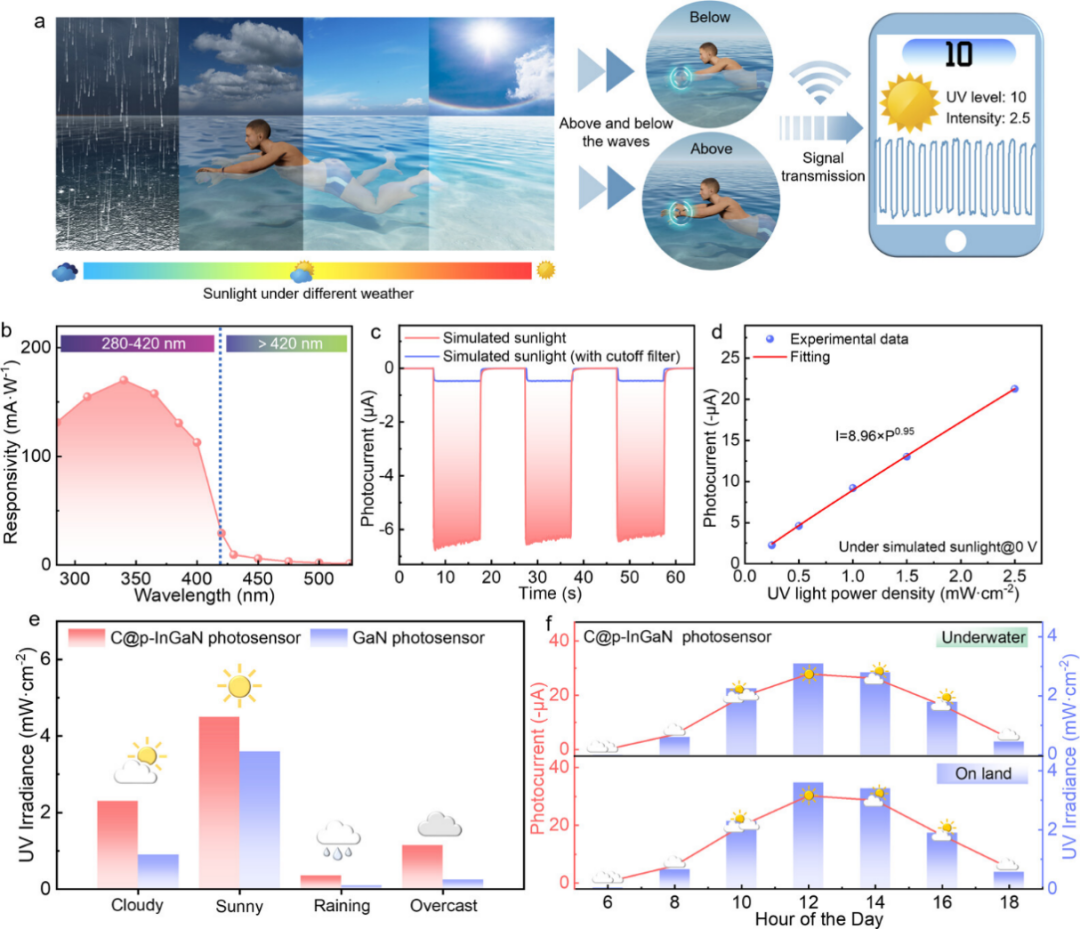

有趣的是,生活在海岸潮间带的招潮蟹,进化出独特的“两栖紫外感知”机制—它们的复眼内含对紫外线高度敏感的视锥细胞,可实时监测空气与水中紫外线强度梯度(图1a)。受此启发,本工作采用铟镓氮纳米线为光敏单元(图1c),开发了一种基于水凝胶/铟镓氮纳米线异质结构的水陆两栖紫外传感器(图1b)。通过调控铟镓氮纳米线的带隙,器件在280-420 nm波段内表现出强烈光响应,而在420 nm以上几乎无响应,实现了对太阳光中有害紫外波段(280-420 nm)的高选择性检测(图2b)。进一步,在纳米线表面引入碳层钝化,有效钝化了纳米线表面态,使器件在385 nm波长下表现出优异的光传感性能(图1d),包括高响应率(130.7 mA/W)和快速响应速度(<10 ms)。更重要的是,器件展现出突出的“水陆两栖”紫外检测性能--在无任何封装的情况下,器件可直接在水下工作,且在空气与水下环境中均保持稳定且一致的光响应特性(图1e和f),体现出良好的环境适应性和实用潜力。

图1. 水凝胶/InGaN纳米线异质结水陆两栖光传感器的设计以及其水陆两栖光电性能的表征

在此基础上,该团队构建了一个水陆两用的紫外监测系统,实现了对不同天气条件下环境紫外强度的实时监测,包括晴天、阴天、多云及雨天。值得注意的是,即便在阴天,系统仍可检测到超过1 mW/cm²的紫外辐射,提示公众“阴天亦需防晒”。此外,系统还实现了从06:00至18:00的全天候UV强度连续监测,结果显示12-14点为紫外暴露高峰期,且水下紫外强度在此时段甚至可与陆地持平,为海边活动人群的紫外防护提供了重要的科学参考。

图2. 水陆两栖紫外线辐射监测系统的应用演示

此项研究工作得到国家自然科学基金项目、中国科大微电子学院、中国科大微纳研究与制造中心和理化科学实验中心的支持。该研究联合武汉大学刘胜院士团队的东芳副研究员和梁康教授共同完成,我院孙海定教授和武汉大学东芳副研究员为论文通讯作者。我院博士研究生陈炜和硕士研究生李阳为论文的共同第一作者。