近日,华中科技大学集成电路学院童乔凌教授和闵闰副教授团队在功率开关驱动领域的最新研究成果以“An Adaptive Three-stage GaN Gate Driver with Peak Miller Plateau Voltage Tracking and Voltage Tailing Suppression For 36.4% Switching Loss Reduction”为题,被集成电路设计领域顶级期刊IEEE Journal of Solid-State Circuits (JSSC)接收。

行业痛点

随着数据中心、AI服务器及便携设备对电源功率密度要求日益提高,GaN功率器件因开关速度快、体积小等优势成为高频电源核心。然而,传统驱动方案存在两大瓶颈:

1. 米勒平台阶段启动延迟:初始电压变化率(dv/dt)过低,导致开关损耗增加;

2. 电压拖尾效应:开关末期dv/dt骤降,延长电压电流重叠时间。

核心创新

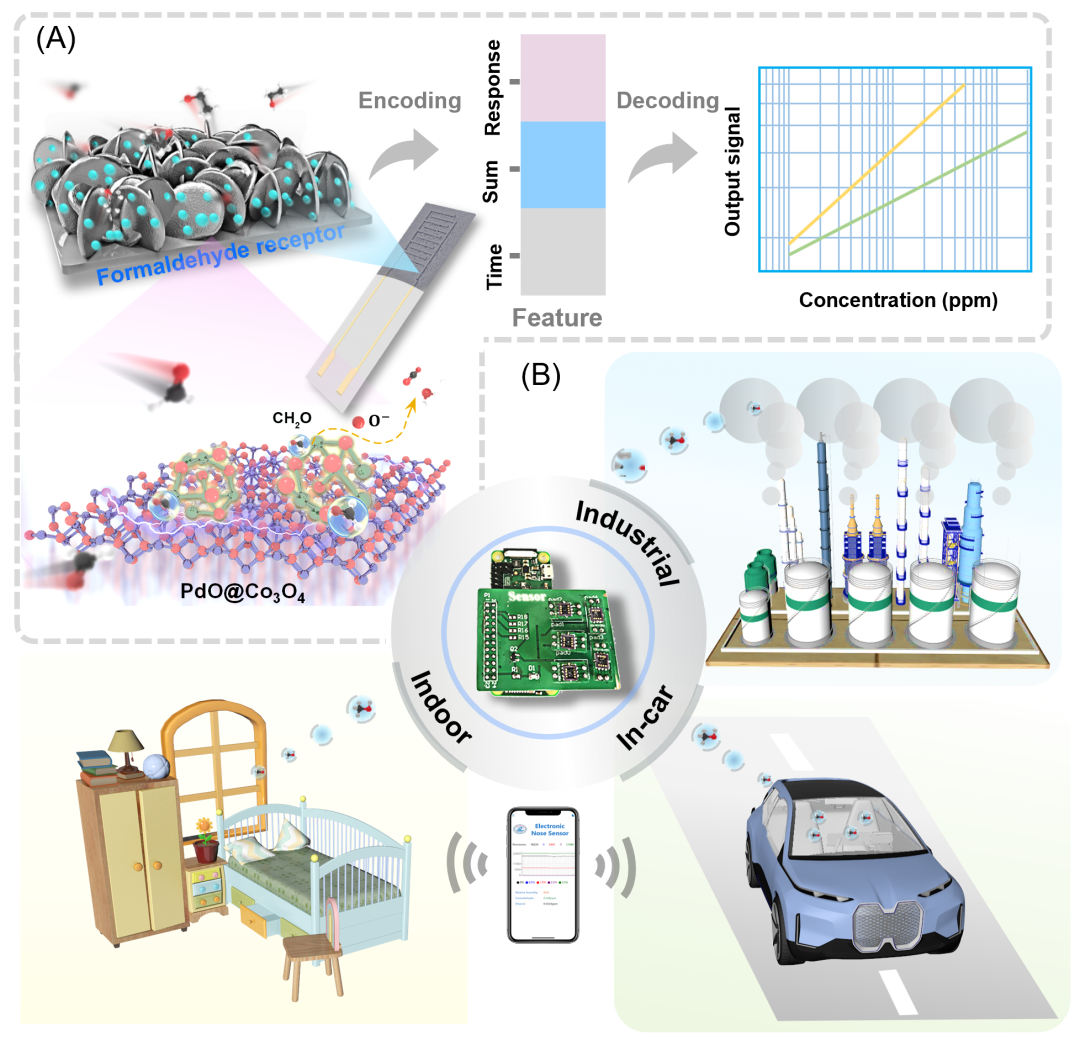

针对GaN功率器件驱动瓶颈,团队设计了一款自适应三段式有源门极驱动芯片,为高密度电源系统能效提升提供关键技术支撑。

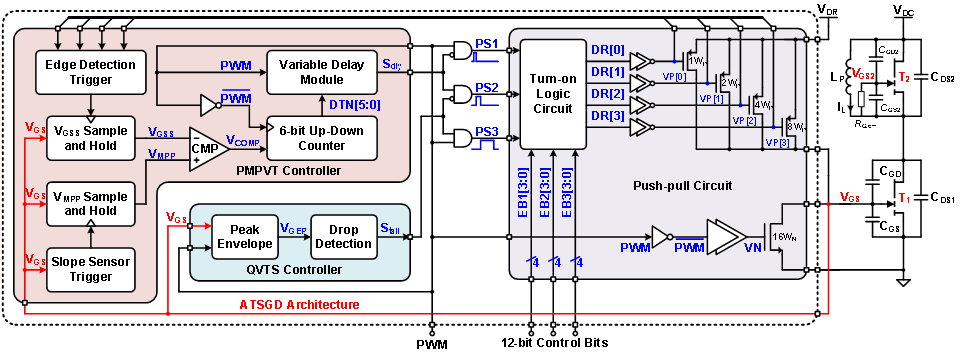

图1 驱动芯片架构

(a) (b)

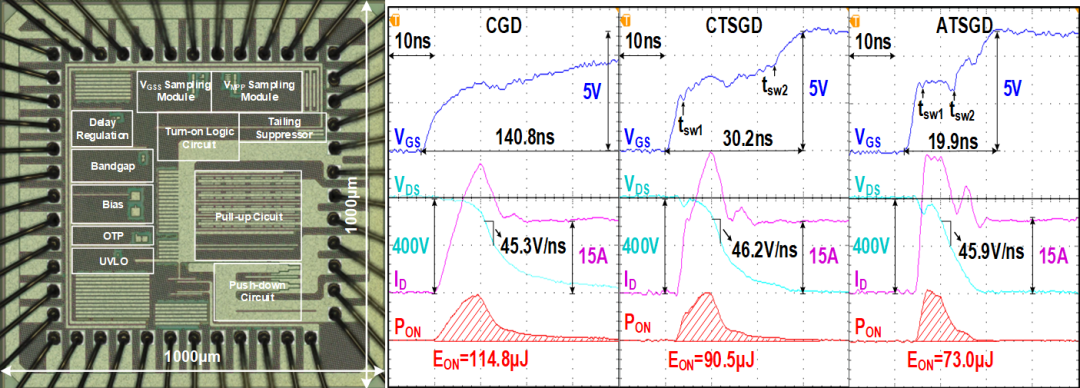

图2 (a)芯片照片 (b)双脉冲测试结果

该芯片采用了三大创新设计:

1. 三段动态电流控制:在米勒平台期智能切换驱动电流,使dv/dt近乎恒定;

2. 米勒平台跨周期追踪技术:实时追踪米勒平台峰值电压,动态优化电流切换点,解决负载波动导致的启动延迟问题(降低慢启动损耗46.1%);

3. 快速拖尾抑制技术:基于栅极电压突降检测电压拖尾起始点,精准触发大电流加速关断(降低拖尾损耗88.7%)。

芯片基于0.18μm BCD工艺制造。在400V/15A严苛测试中,dv/dt峰值在全开关过程中保持在45V

s,单次开关损耗从114.8μJ降至73.0μJ。这是已报道GaN驱动芯片的最高能效纪录。

团队简介

集成电路学院童乔凌教授和闵闰副教授主要从事高功率密度电源专用芯片技术研究,共主持国家级纵向项目11项(国家自然科学基金、民用航天项目、工信部项目、01专项课题、总装预研项目),主持企业横向项目40余项。近五年发表中科院一区期刊论文20余篇(JSSC、TPEL、TIE、TII等)。设计的SiC驱动与脉冲电源被用于“天琴一号”型号任务,助力我国掌握“无拖曳控制”(世界唯二)。设计的车规级高边开关驱动芯片先后通过AEC Q-100可靠性测试和冬季路测,在东风汽车量产装车(猛士、风神、奕派)。