近日,上海交通大学李政道研究所青年学者严智明课题组,在《Communications Materials》上发表题为《Adsorbate-induced formation of a surface-polarity-driven nonperiodic superstructure》的研究论文。该研究在叠层结构氧化物 PdCrO₂ 表面发现了由氢吸附驱动形成的非周期超结构,为新型材料在信息处理和催化等领域提供了新的思路。

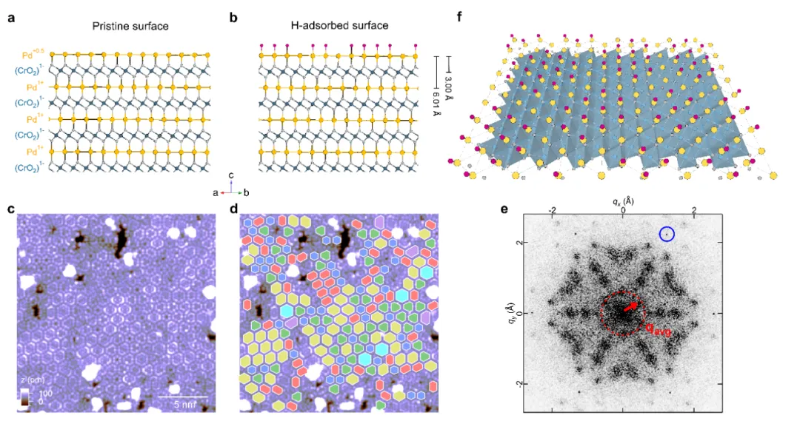

非周期或准周期表面结构因其空间分布的不规则性,被认为在信息存储与处理、表面催化等技术中具有独特优势。在这项研究中,作者们利用扫描隧道显微镜(STM)在原子尺度上对 PdCrO₂ 表面进行表征,发现氢原子在 Pd 层上通过吸附形成了一种由不同尺寸和几何形状的氢团簇构成、不具备明显空间周期性的平铺结构(见图1)。

图1 在PdCrO2的Pd表面、由氢吸附驱动形成的非周期性平铺相。a-b, 氢吸附前后的晶格结构示意图。c, 非周期性平铺结构的表面形貌图。d, 同 (c),图中不同颜色的六边形代表平铺结构内不同类型的氢团簇。e, (c) 的傅里叶变换。f, 非周期性平铺结构示意图(黄色为Pd表面的Pd原子,红色为氢原子)。

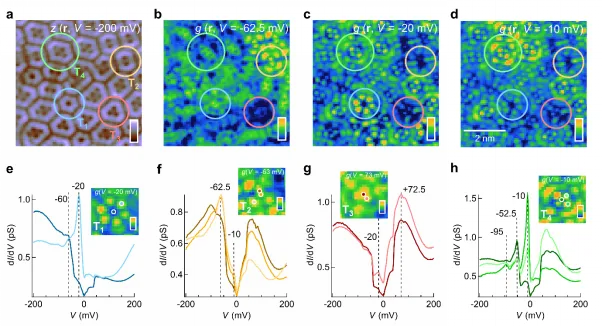

研究显示,该结构不仅在Pd原子层表面引发了电子结构的显著空间变化,还促使Pd-H化学键中出现高强度的振动模式。尤为引人注目的是,由于该结构所具有的空间自约束特性,以及Pd表面层与晶体内层之间较弱的相互作用,每个氢原子团簇都展现出高度局域化的电子状态。这种电子束缚态的能量分布与其团簇的几何形态密切相关,揭示了表面结构与电子性质之间的非线性关系。

图2 空间约束诱导在氢团簇内形成的电子束缚态。a, 平铺相表面形貌图。大小:(5 nm)2。b-d, 在相同位置,不同偏压下的差分电导图谱g(r, V)。e-f,点差分电导能谱显示不同类型氢团簇内形成的电子束缚态。

本研究的合作单位包括英国圣安德鲁斯大学(University of St Andrews)Peter Wahl教授课题组,以及德国马克斯·普朗克固体化学物理研究所(Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids)Andy Mackenzie 教授课题组。李政道研究所严智明副教授为论文第一作者及通讯作者,博士生郑渝为共同作者。