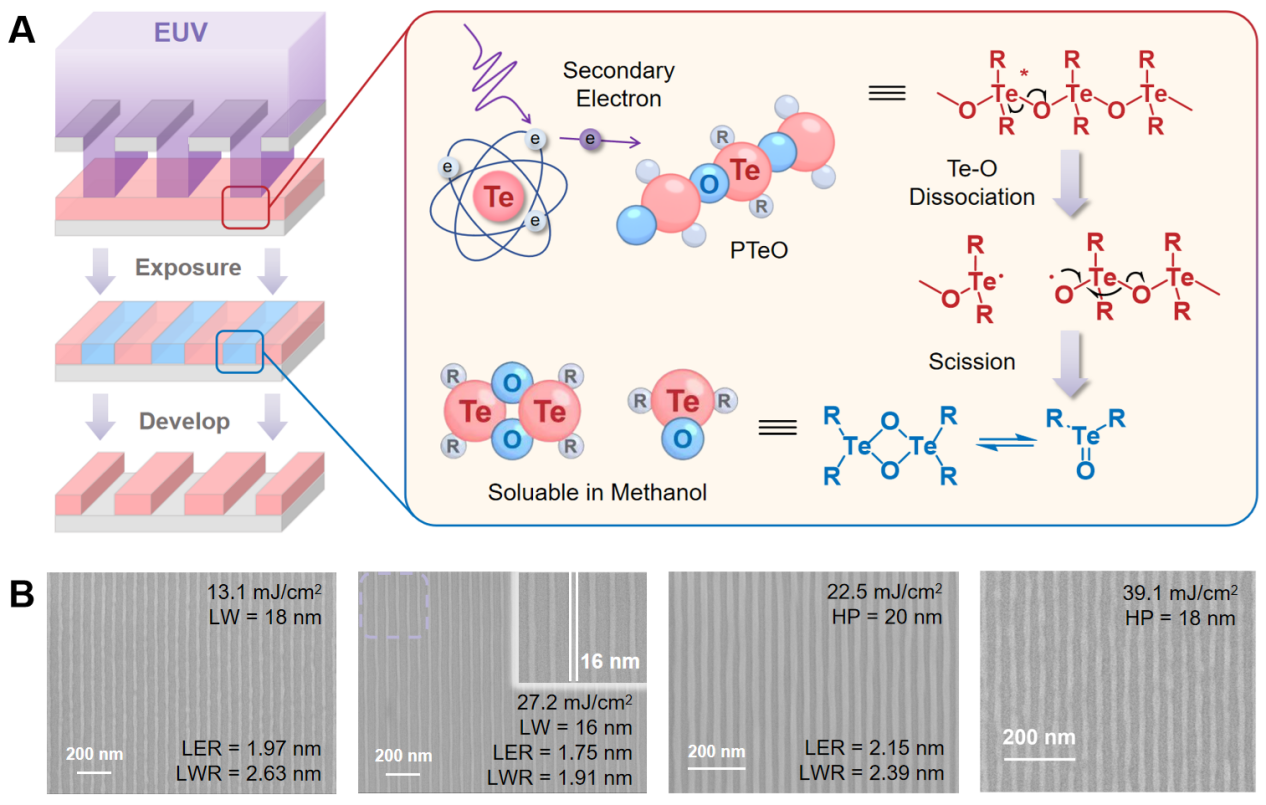

极紫外光刻(EUVL)技术是推进半导体制造工艺迈向更先进制程的关键技术路径。目前主流的LPP-EUV光源系统通过10.6微米波长的红外激光(IR)轰击锡等离子体,从而产生极紫外辐射,并由收集镜将这些辐射聚焦到中间焦点(IF)位置。然而,系统中残余的红外辐射若进入曝光光学系统,会产生不必要的热负载,进而影响光刻系统的稳定性和曝光质量。因此,有效抑制红外辐射对保障光刻机性能至关重要。

目前业界通常在EUV收集镜表面集成光谱纯化滤波结构(Spectral Purity Filters, SPFs)来过滤红外辐射能量,但现有评估方法仅依靠衍射效率这一单一物理量来评估抑制效果,缺乏全面性。

![图1 (a)集成SPFs的收集镜示意图,(b)中间焦点处孔径光阑表面的红外能量分布,(c)LPP-EUV系统光路示意图]

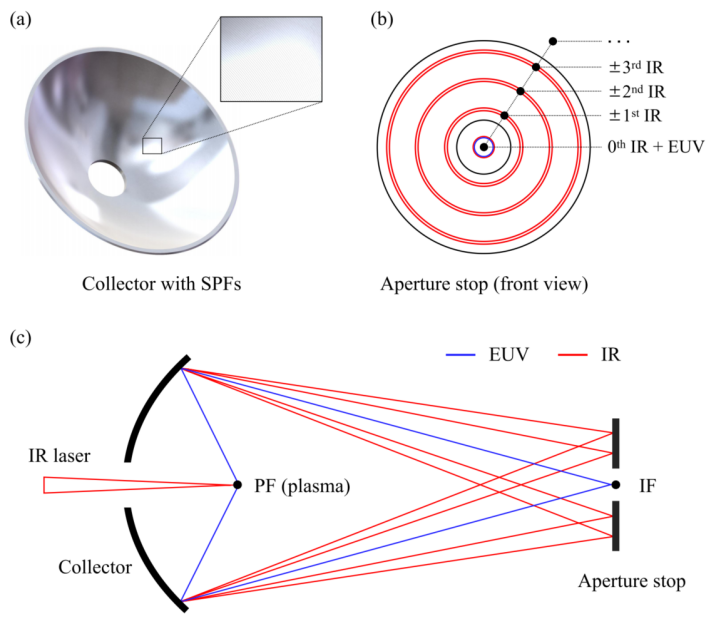

近期,中国科学院微电子研究所齐月静研究员团队在这一领域取得突破性进展。团队提出了基于线性辐射通量密度的红外抑制比(Infrared Suppression Ratio, IRSR)理论模型。该模型能够对收集镜红外辐射通量进行积分及降维映射,有效整合了光源能量分布、收集镜几何面形、多层膜反射特性和光栅衍射效率等多项关键因素,实现了对各因素在收集镜局部和全局IRSR贡献机制及定量权重的精确分析。

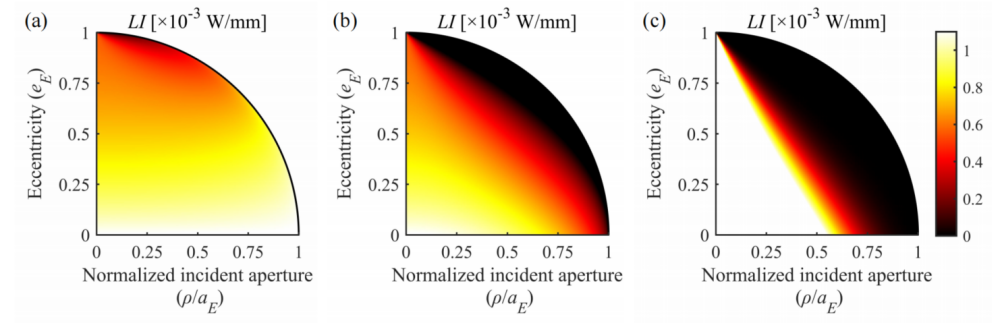

![图2 在(a)均匀分布、(b)朗伯分布和(c)高斯分布的红外辐射源条件下,收集镜表面的线性辐射通量密度随归一化入射口径和椭圆率的变化]

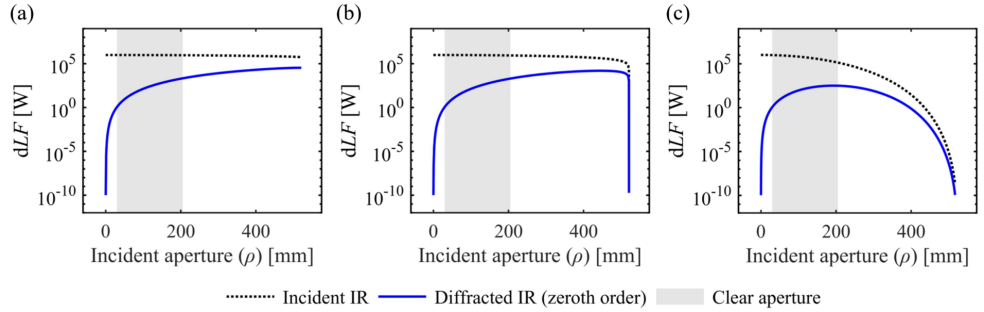

与现有仅依赖单一物理量的评估方法相比,该模型引入了多变量综合分析框架,证实了全局IRSR实际上是局部IRSR的加权调和平均积分,其中权函数为收集镜表面的线性辐射通量密度。这一研究为收集镜和SPF的协同优化以及IRSR的精密测量奠定了坚实的理论基础。

![图3 在(a)均匀分布、(b)朗伯分布和(c)高斯分布的红外辐射源条件下,入射与零级衍射的红外光沿收集镜子午方向的线性辐射通量微分]

相关研究成果以"Modeling and evaluation for the infrared suppression ratio of an EUV collector with integrated spectral purity filters"为题发表在光学领域期刊《Optics Express》上。微电子所博士生金浩为论文第一作者,齐月静研究员担任通讯作者。该研究获得了中国科学院战略先导科技专项(XDA0380000)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1364/OE.566106