近期,学院微纳结构电子光子与器件研究团队在有源调控冷阴极电子源研究取得重要进展,研制出高开关比、高精度有源调控的分立寻址电子源器件。成果以“P-Type Doped Si-Tip with Modulation and Extraction Gates for Precise Active Control of Stable Field Electron Emission”为题,以编辑精选文章(Editors’ Picks)刊载在电子器件领域重要期刊IEEE Electron Device Letters,研究结果也被选为当期封面图像(Cover Image);博士生陈阳为第一作者,佘峻聪教授、黄一峰副教授、邓少芝教授为共同通讯作者。

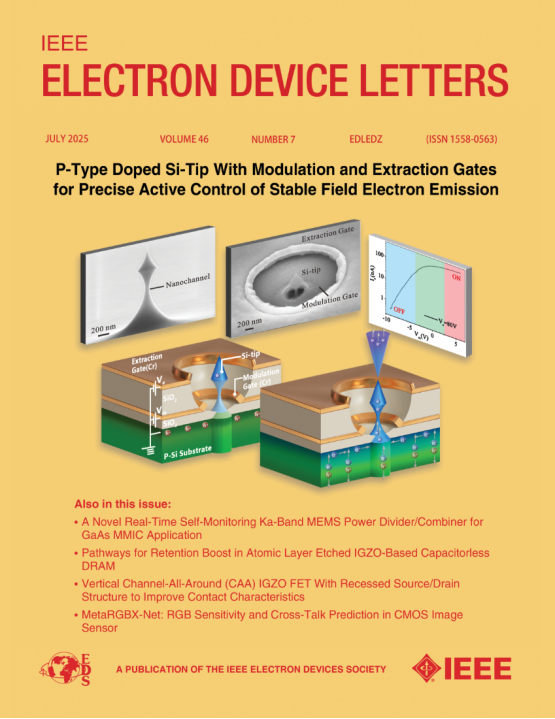

IEEE Electron Device Letters期刊2025年第7期封面

场致发射电子源又称为冷阴极,其工作原理是利用强电场诱导固体电子隧穿表面势垒进入真空,具有无需加热、开关速度快、功耗低、亮度高、电子能量集中等优点。场发射电子源在集成电路制造装备、医疗装备、航空航天器件等领域具有重要的潜在应用。目前,冷阴极主要面临发射电流调控精度低、电流波动幅度大等问题。硅微尖锥是一类重要的冷阴极,具有可集成的优势,可利用微加工技术制备阵列化硅尖锥并行束电子源芯片,并与驱动、控制元件片上集成。

P型硅尖锥中电子为少数载流子,场发射电流受限于衬底耗尽区热产生电子供应,为发射电流调控提供了新思路。研究团队提出片上垂直集成双栅极的P型硅尖锥器件结构,并发展“自对准”工艺方法实现器件精准微纳加工。双栅极协同工作,实现发射电流有源调控。利用低于10 V的调控栅压实现了开关比高达747的发射电流调控,开态电流调控精度达到32.8 pA/mV,电流波动小于3.7%。本工作提出的发射电流有源精控方法与常规集成平面型晶体管调控发射电流相比,具有集成度高、工艺简单、可靠性高、调控精度高的优势。本工作为半导体电子器件与真空电子器件的混合集成提供了新方法,为解决硅尖锥冷阴极阵列寻址驱动、电流精控、稳定发射等核心难题提供了理论参考和技术支撑,对促进硅尖锥电子源在新型真空电子装备上的应用具有重要意义。

上述研究及成果是在团队前期对硅尖锥冷阴极物理机制(IEEE TED, 71(8): 5034-5039)、器件结构(IEEE TED, 69(7): 3908-3913)、微纳加工(IEEE EDL, 43(3): 466-469)的研究基础上开展并获得的。

研究工作得到了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、光电材料与器件全国重点实验室、广东省显示材料与技术重点实验室的大力支持。