7月9日,磁振子是磁性材料中自旋波低能激发的基本准粒子,被视为新一代自旋电子器件中的信息载体。传统铁磁材料的铁磁共振频率通常在吉赫兹量级,这限制了其在太赫兹频段的应用。尽管反铁磁体具有更高的共振频率,但由于其净磁化为零,难以操控与探测。因此,发展同时具备高频响应和易操控性的磁性材料体系成为亟待突破的关键问题。

近年来,除了自旋磁矩,轨道磁矩带来的轨道流等效应也引起了广泛关注。在固体中,轨道磁矩能够引发类似自旋波的集体激发,即轨道磁振子,但其直接实验观测仍然处于起步阶段。

近期,清华大学物理系杨鲁懿副教授课题组与张广铭教授、复旦大学袁喆教授、中国科学院物理研究所刘恩克研究员、北京理工大学姚裕贵教授和王秩伟教授合作,在笼目结构拓扑铁磁体Co3Sn2S2中首次直接观测到两个太赫兹磁振子模式,揭示了轨道磁矩与自旋磁矩强耦合下形成的非常规集体激发,并为发展超高速自旋电子器件提供了新思路。

Co3Sn2S2是一种具有强磁晶各向异性的铁磁外尔半金属,其电子拓扑态与自旋构型之间的相互作用带来了一系列引人入胜的性质,包括巨大的反常霍尔效应、反常能斯特效应和磁光效应,以及最近杨鲁懿课题组发现的磁有序诱导的手性声子等。

研究团队利用超快时间分辨磁光克尔效应(trMOKE)技术(图1a),对该材料的超快磁振子动力学展开了系统研究。在6K时,他们观察到了两支频率分别为0.61和0.49太赫兹的磁子(图1b、c)。这是迄今为止在铁磁材料中发现的最高铁磁共振频率,比传统铁磁子频率高了1至2个数量级。

图1.(a)trMOKE的实验示意图;(b)在温度6K与磁场7T下trMOKE信号;(c)FFT频谱

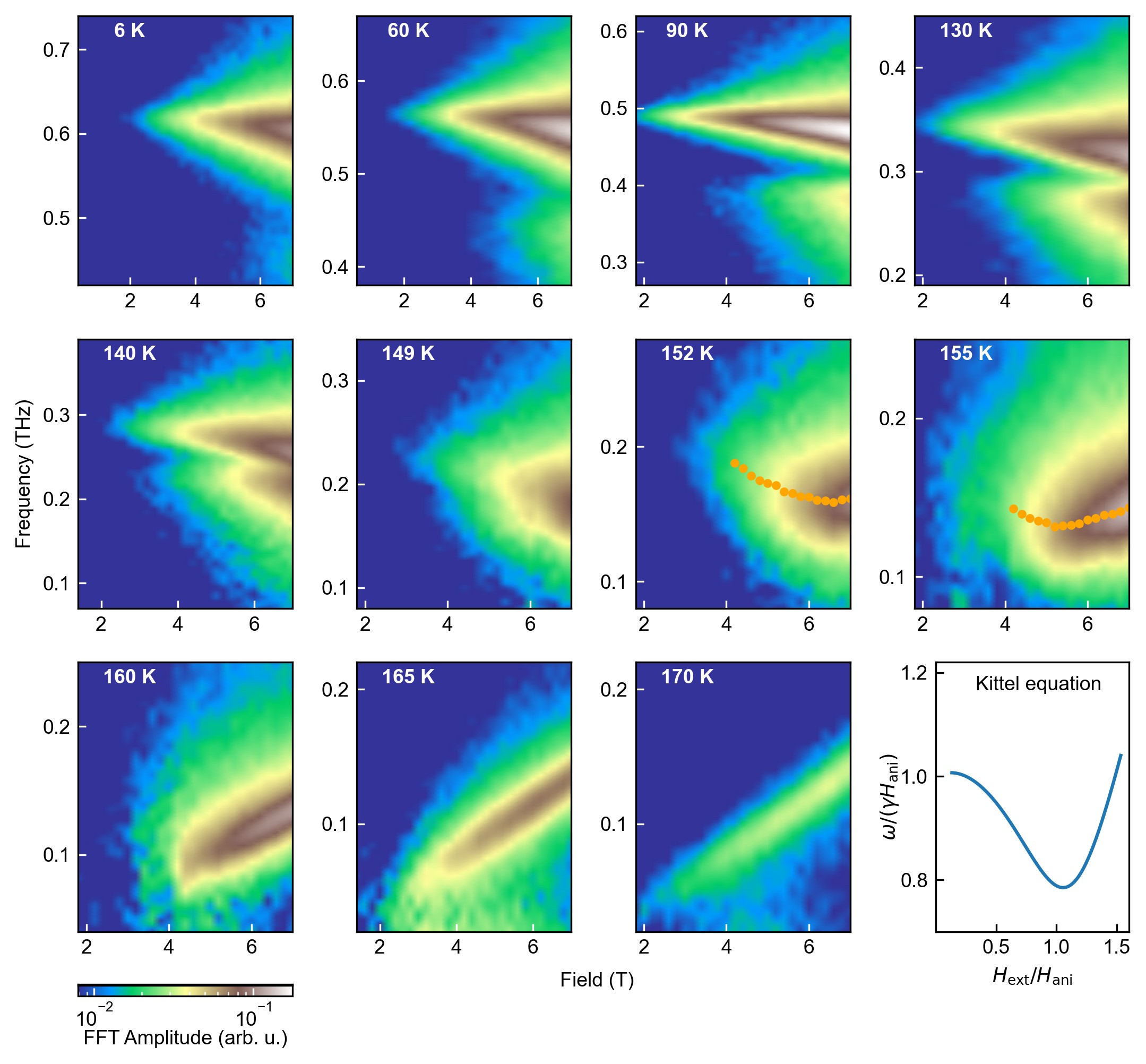

研究团队进一步进行了不同温度下的变磁场测量(图2)。结果显示,在温度低于149K时,观测到两个清晰的共振模式。随着温度的升高,由于磁晶各向异性场的减小,两个模式的共振能量逐渐接近。当温度超过149K时,由于线宽大于能量劈裂,只能解析出一个共振模式。在152K到155K的温度范围内,随着磁场的增加,共振频率由红移转为蓝移。在更高温度下,该共振频率随外加磁场线性蓝移,表明此时磁矩进动主要受到外加磁场的驱动。

图2.磁振子的磁场和温度依赖性

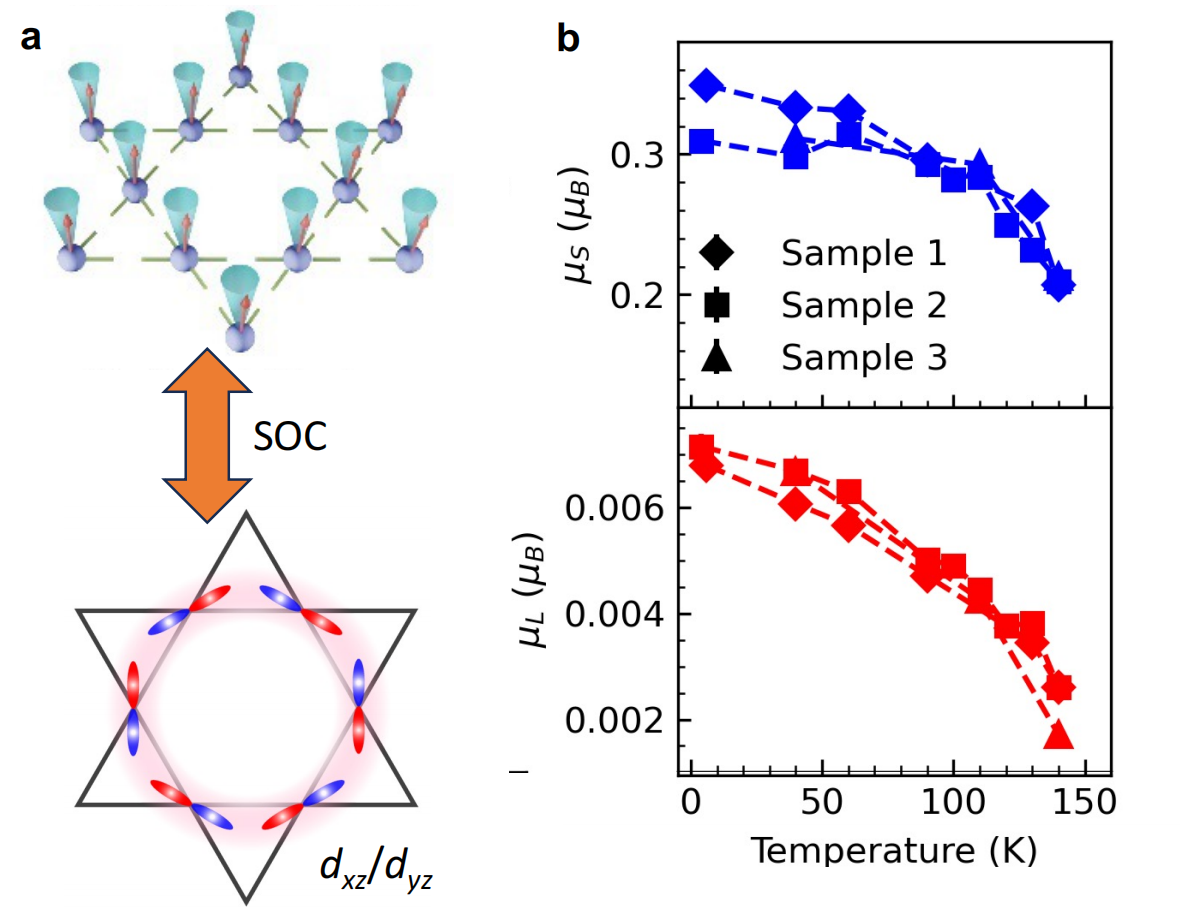

更值得注意的是,传统的单一自旋磁矩无法解释观察到的两个磁子模式现象。通过简单的Kittel铁磁共振模型对两个共振模式进行拟合,发现它们具有不同的郎德g因子,分别为2.2和1.8,明显偏离了常规自旋g=2的理论值,表明其来源于自旋与轨道磁矩的耦合态。Co3Sn2S2的笼目晶格结构与平带特性导致电子轨道的局域化,从而形成轨道磁矩。因此,研究团队提出这两个磁子的起源是自旋磁矩与轨道磁矩耦合(图3a)所产生的集体激发,并构建了自旋-轨道耦合的磁子模型。该理论模型能够很好地拟合实验数据,并揭示自旋磁矩与轨道磁矩随温度变化的关系(图3b),与近期X射线磁圆二向色性(XMCD)测量结果相符。尽管轨道磁矩约为0.007μB,远小于自旋磁矩的0.3μB,但由于自旋轨道耦合作用,使得两个磁子的本征模式都包含自旋和轨道成分,从而能够被实验观测到。

图3.(a)自旋轨道磁子有效模型示意图;(b)自旋及轨道磁矩随温度的变化关系

该研究首次在铁磁材料中实现了轨道耦合磁振子的时域探测,开创性地揭示了轨道自由度对铁磁集体激发的影响,为基于拓扑磁体的太赫兹磁子学器件以及超快磁控制的发展奠定了基础。

相关研究成果以“笼目结构铁磁体中太赫兹频率轨道耦合磁振子的发现”(Discovery of terahertz-frequency orbitally coupled magnons in a kagome ferromagnet)为题,于7月4日发表于《科学进展》(Science Advances)。

清华大学物理系2018级博士生车梦倩(已毕业)为论文第一作者,物理系副教授杨鲁懿、教授张广铭为论文共同通讯作者。其他合作者还包括北京师范大学陈伟钊博士,厦门大学副教授王茂原,清华大学国际访问学生付麦克(Michael Bartram)博士(已毕业)、物理系2019级博士生刘良洋(已毕业)、2021级博士生李义典和2022级博士生林好,中国科学院物理研究所博士生董学彬和北京理工大学刘锦锦博士。

研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金和清华大学笃实专项的支持。