近日,电子科技大学脑器交互研究团队(中古脑器交互实验室、生命科学与技术学院)在国际人工智能顶级期刊《IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems》(IEEE T-NNLS)再次发表系列论文,该团队聚焦于类脑计算与脉冲神经网络(Spiking Neural Networks,SNNs)研究的高水平长文,本研究的第一署名单位为电子科技大学,团队博士研究生蔡吴缺为第一作者,郭大庆教授、尧德中教授为共同通讯作者。该项研究受到国家重点研发计划、科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目、四川省科技计划等科研项目的资助。

第一篇论文《A Spatial–Channel–Temporal-Fused Attention for Spiking Neural Networks》发表于T-NNLS 2024年第10期,提出一种融合空间、通道与时间维度的注意力机制,显著提升了SNN在复杂视觉场景中的建模能力与表示精度。该方法首次实现了SNN中多维注意力的协同优化,有效缓解了信息瓶颈与资源冗余问题,在多个类脑视觉基准上取得了领先表现。

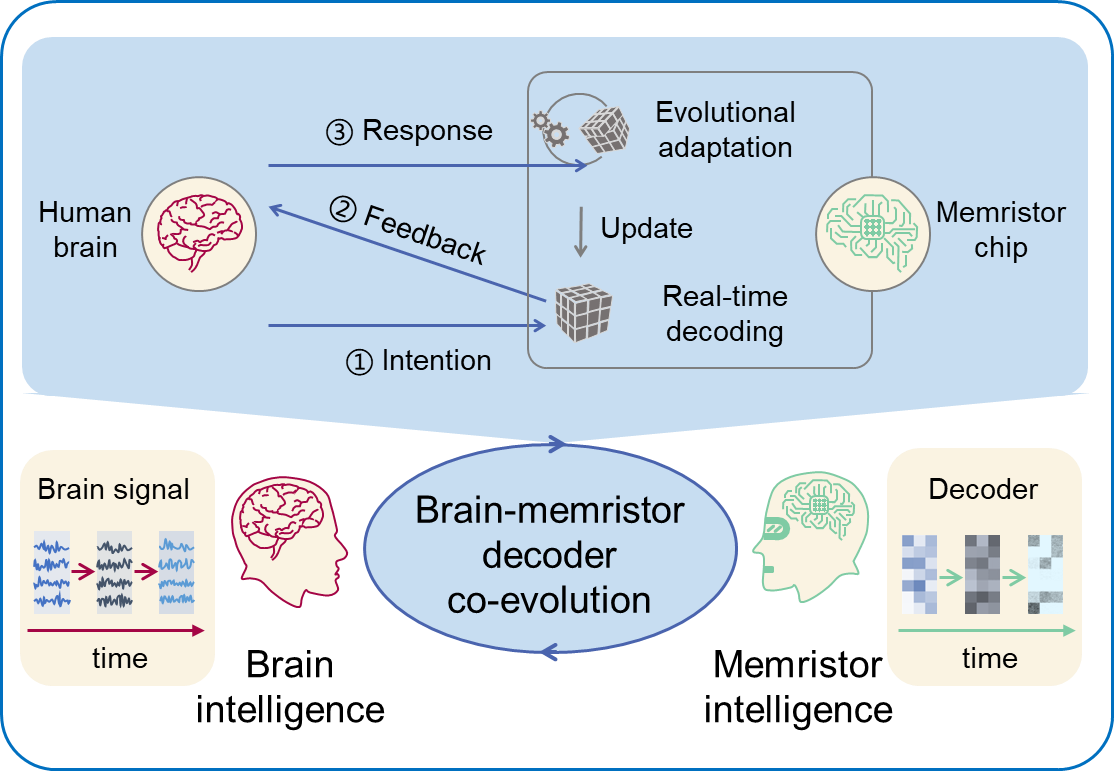

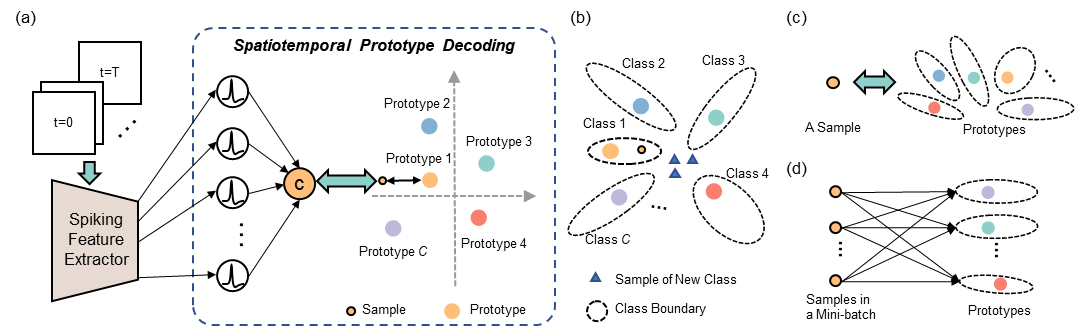

最新接收的论文《Robust Spatiotemporal Prototype Learning for Spiking Neural Networks》进一步推动了SNN在原型学习与开放集识别方向的深入研究。针对当前SNN中广泛采用的速率编码策略在时序分辨能力和表征鲁棒性方面的不足,研究团队提出了一种高鲁棒性的时空原型学习(Spatiotemporal Prototype Learning, STPL)框架。该方法引入了可学习的二值化时空原型,实现了对脉冲神经活动在时空特征层面的联合对齐,从而显著提升了模型对复杂样本边界及未知类别的判别能力(如图1所示)。团队进一步构建了原型引导的表征空间,并提出任务中心辅助的原型调节策略,有效增强了类内一致性与类间分离性。同时,设计的鲁棒性损失函数提升了模型在多种噪声扰动与开放集条件下的泛化性能。实验结果表明,该方法在多个主流数据集(如DVS Gesture、CIFAR100和ImageNet)及复杂任务(包括开放集识别、情绪识别与目标检测)中均展现出领先性能,尤其在小样本、高噪声等挑战场景下表现出优越的适应性与稳定性。

图1 IEEE T-NNLS文章所提STPL框架

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems》(IEEE T-NNLS)由美国电气和电子工程师协会(IEEE)于1990年创办,旨在出版神经网络和学习系统方面的理论、设计和应用的技术性文章,是人工智能、机器学习、模式识别、机器视觉等多个研究领域的国际顶级期刊,也是中国科学院计算机科学领域Top期刊。

脑器交互(Brain-Apparatus Communications)团队是中国-古巴神经技术与脑器交互“一带一路”联合实验室(神经信息教育部重点实验室)和生命科学与技术学院的最主要的科研团队之一(https://www.neuro.uestc.edu.cn/keyan1),带头人为尧德中教授,团队围绕脑器交互问题,着力神经信息检测、分析技术的创新发展,以及新技术在脑功能、脑疾病的研究与调控中的探索应用。近年来,该团队先后承担了包括科技创新2030 “脑科学与类脑智能”重大项目、国家自然科学基金重点项目、863项目、973课题、重大仪器专项课题在内的重大、重点项目20多项。在国际重要学术刊物发表SCI收录论文300余篇,申请国家专利20余项,获得黄家驷生物医学工程一等奖、教育部自然科学一等奖、国际脑电图与临床神经科学学会Roy John Award等多项奖项。脑器交互团队持续以国家需求为指引,在科学研究、人才培养、国际合作和成果转化等方面作出应有贡献。