近日,浙江大学集成电路学院张亦舒研究员带领团队在国际顶尖期刊《Nature》系列的主要子刊《Nature Communications》上发表论文,其科研成果凭借创新忆阻器设计,在保持更大规模的前提下,将边缘性计算的安全性进一步提高。

祝贺张亦舒研究员团队,也期待学院有更多优秀科研成果涌现!

自动驾驶系统面临数据泄露和网络攻击的严峻挑战。传统冯·诺依曼架构因存储与计算分离导致高能耗和延迟,而忆阻器凭借存算一体特性成为解决方案。然而,传统忆阻器阵列存在串扰电流问题,限制了其可靠性和规模。

近日,浙江大学集成电路学院张亦舒研究员团队通过自整流忆阻器设计,为高安全性边缘计算提供了新思路:团队设计并制备了一种基于TiN/HfOx/Pt结构的自整流忆阻器(SRM),其整流比(RR)超过10^8,非线性度(NL)高达10^5,器件间差异(D2D)和循环间差异(C2C)分别低至3.32%和1.55%。该忆阻器在32×32交叉阵列中展现出优异的类脑突触特性,成功应用于自动驾驶系统(ADS)的实时目标检测与抗攻击任务中。

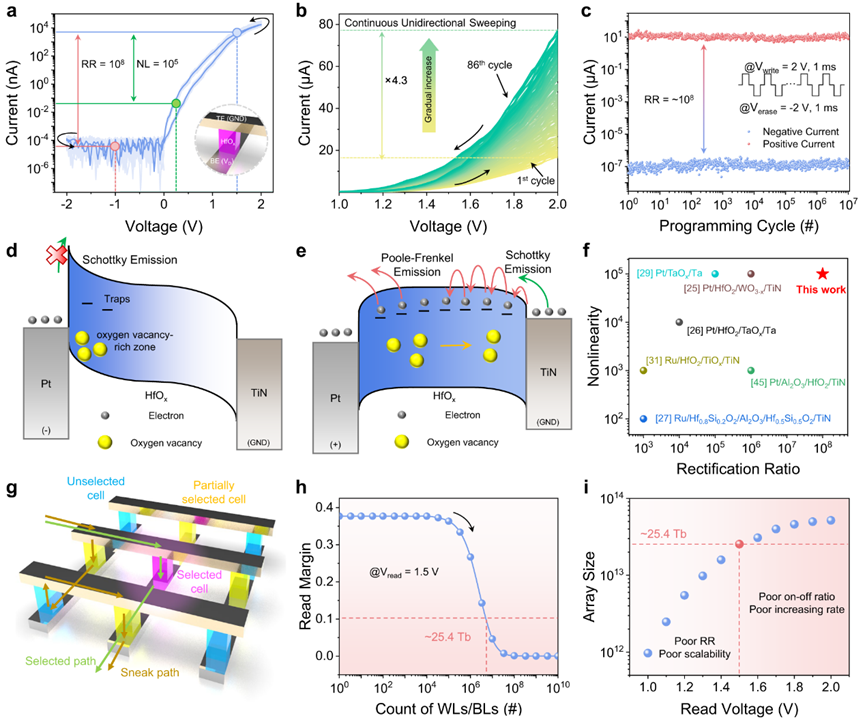

图1:自整流忆阻器的电学特性

相关研究成果以“Self-rectifying memristors with high rectification ratio for attack-resilient autonomous driving systems”为题发表于Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-025-60970-4)。论文第一作者为浙江大学集成电路学院硕士研究生张国滨,通讯作者为浙江大学张亦舒研究员、华中科技大学缪向水教授、甬江实验室万青教授。

高性能自整流忆阻器设计

团队通过快速热退火(RTA)工艺调控HfOx薄膜中的氧空位分布,结合TiN/Pt电极的功函数不对称性,实现了超高的整流比和低功耗(飞焦耳级别)。该器件在10^7次编程循环后仍保持稳定性能,为大规模神经形态计算奠定了基础。

类脑突触特性与阵列应用

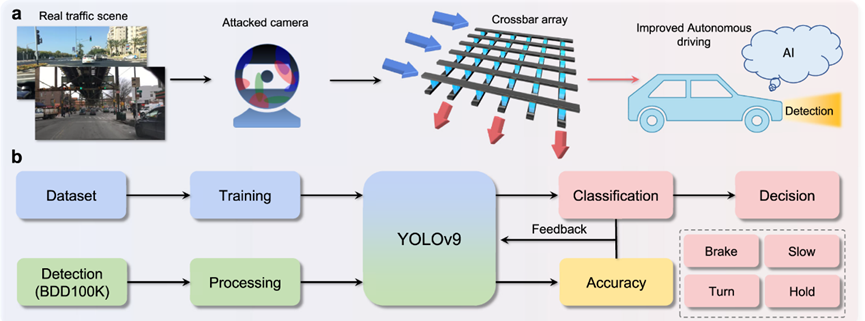

忆阻器阵列成功模拟了生物突触的长时程增强(LTP)和抑制(LTD)行为,并展现出256个离散的突触权重状态。基于此,团队构建了硬件级YOLOv9神经网络模型,在伯克利深度驾驶数据集(BDD100K)的分类任务中实现了97.16%的准确率,与软件模型(97.22%)相当。

抗攻击自动驾驶系统验证

在模拟模糊斑块、RGB斑块等六类攻击场景下,自整流忆阻器阵列的识别准确率显著优于非自整流忆阻器方案,且与GPU模型性能接近。其抗攻击能力源于忆阻器的低噪声权重更新和交叉阵列的串扰抑制特性。

图2 : 基于自整流忆阻器阵列的自动驾驶系统