近日,东南大学集成电路学院孙立涛教授团队在原子制造领域取得重要突破,通过精准调控单原子间距,成功开发出一种新型传感器,其痕量尿酸(UA)检测灵敏度较传统技术提升近两个数量级。相关研究成果以“Three-Electron Uric Acid Oxidation via Interdistance-Dependent Switching Pathways in Correlated Single-Atom Catalysts for Boosting Sensing Signals”(精准调控单原子催化剂间距实现尿酸三电子转移增强传感信号)为题发表在国际期刊“Angewandte Chemie International Edition”(《德国应用化学》)上,并被选为非常重要论文(Very Important Paper)和内封底论文(Inside Back Cover)。

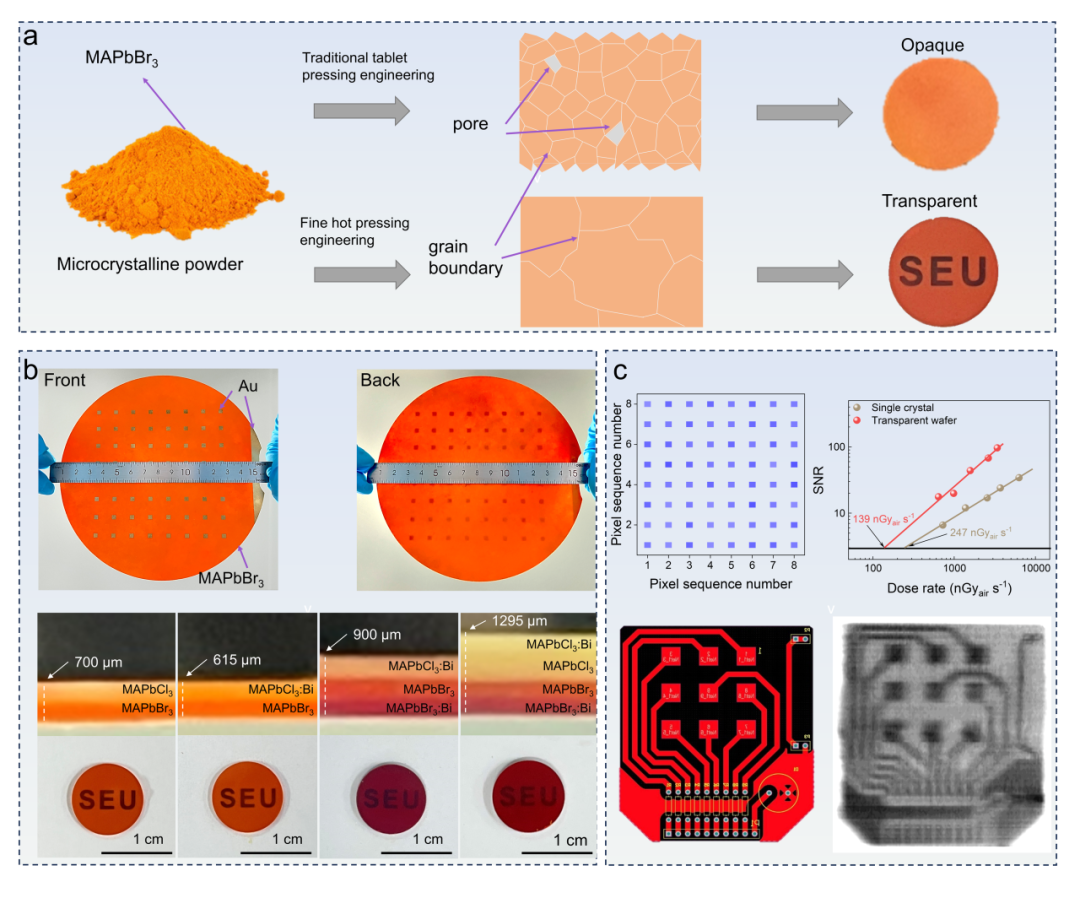

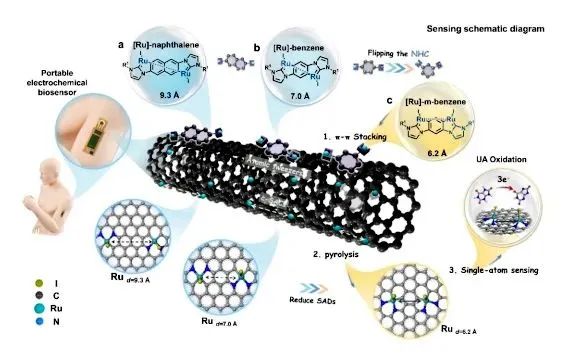

痛风等代谢疾病的早期筛查依赖于痕量尿酸的精准检测,但传统传感器因灵敏度低、响应速度慢,难以满足快速分析需求。单原子催化剂凭借近100%的原子利用率和独特的电子结构在电化学传感领域展现出巨大潜力。然而,传统单原子催化剂因催化原子随机分布,导致活性位点孤立、电子转移效率低、催化反应迟缓,在痕量尿酸检测中存在“测不准、测不快”的瓶颈。针对这一难题,孙立涛团队提出创新策略:利用分子镊子固定两颗催化原子的间距,通过精确调控双核中钌单原子的间距,促使相邻钌原子间形成协同催化效果,实现了检测灵敏度两个数量级的提升。实验表明,当原子间距缩短至6.2埃时,双核钌单原子催化剂触发尿酸的三电子氧化反应(传统为两电子),大幅降低反应能垒,显著提升信号强度,突破了痕量检测的技术壁垒。团队进一步将这一技术集成至柔性可穿戴传感器,用户佩戴后可通过蓝牙将汗液中尿酸数据实时同步至手机端,动态追踪代谢状态。该技术可拓展至血糖、乳酸等多种生物标志物的精准监测,推动慢性病早期预警和个性化医疗发展。

东南大学博士生江博文为论文的第一作者,东南大学尹奎波教授和孙立涛教授为共同通讯作者,东南大学为唯一通讯单位。该研究得到了国家重点研发计划项目,国家自然科学基金面上项目和江苏省研究生科研创新计划等的资助。