1.黄仁勋就中国市场表态,H20芯片后不会再推出Hopper系列产品

2.设备+材料双轮驱动:万业企业如何卡位国产替代“深水区”

3.大基金拟减持不超过3794万股通富微电股份

4.欧洲投资银行发起“科技欧盟”项目,以增强AI、半导体竞争力

5.台北国际电脑展20日开幕 外媒揭科技战五大看点

6.台积电酝酿晶圆代工涨价10% 黄仁勋背书

7.中国北斗系统挑战美国GPS 扩大国际「朋友圈」

1.黄仁勋就中国市场表态,H20芯片后不会再推出Hopper系列产品

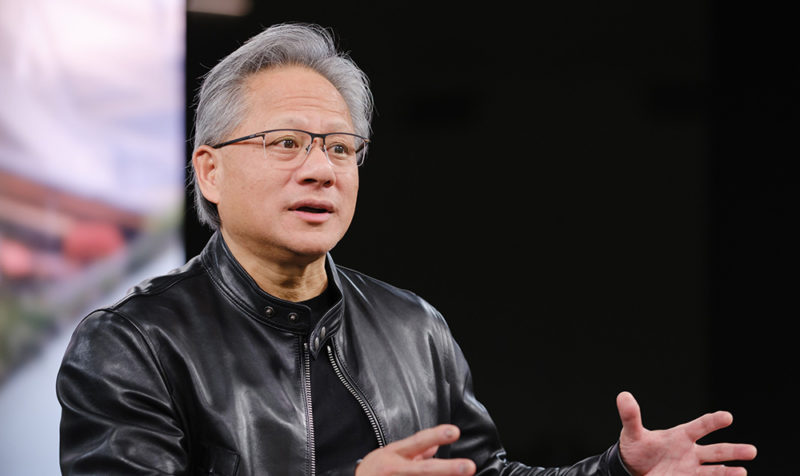

环球时报援引《联合早报》5月17日报道,英伟达CEO黄仁勋表示,由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国,公司正重新审视中国市场战略,但未来不会再推出Hopper系列芯片。

黄仁勋17日受访时说,针对中国市场,英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品。他说:“不会是Hopper,因为Hopper已无法再调整。”

报道称,英伟达4月中旬透露,美国政府已禁止公司在未经出口许可的情况下,向中国市场销售H20芯片。H20是英伟达在现有法律框架下,唯一允许对华销售的高性能人工智能芯片。

相关媒体此前报道,英伟达计划很快推出H20芯片的降级版,以试图挽回其在中国市场的销售表现。近年来,英伟达在华市场占有率受到本土竞争者的冲击。

2.设备+材料双轮驱动:万业企业如何卡位国产替代“深水区”

在全球科技格局演变与产业链重构的当下,现阶段国产半导体设备厂商的突破已不再局限于填补空白,而是以技术纵深和生态协同重塑市场规则。万业企业依托先导科技集团的资源赋能,正通过“设备+材料”双轮驱动,在离子注入机、稀散金属深加工等关键领域构建闭环生态,成为国产替代从量变到质变的标杆案例。

“凯世通已从单一机型供应商向系统化解决方案提供者转化,这是国产替代从‘能用’到‘好用’的关键跃升。”万业企业董事长兼总裁朱世会指出,“半导体国产化是一场马拉松,我们坚信,通过材料与设备的深度协同、研发与市场的双向驱动,公司将在这场产业变革中实现从追赶到引领的跨越。”在5月16日,先导科技集团牵手万业企业后召开了首次年度股东大会,万业企业理层围绕2024年以来在半导体设备与材料领域的突破性进展,公司战略布局、经营成果及未来规划展开了深度交流。

战略转型成效显著,半导体业务驱动增长

万业企业自先导科技集团入主后,加速剥离地产业务,聚焦半导体设备与材料领域,战略转型成效显著。2024年公司实现营业收入5.81亿元,归母净利润1.08亿元;2025年一季度营收同比大增94.09%至1.93亿元,其中设备与材料业务收入占比达75%,成为核心增长引擎。铋材料业务首季收入超8000万元,叠加凯世通离子注入机订单放量,公司“双轮驱动”格局初显。

这一成绩得益于万业企业锚定“解决硬科技卡脖子问题”的战略使命,在半导体领域保持高强度研发投入,2024年全年研发投入达1.84亿元,同比增长13.14%,有效推动了万业旗下凯世通商业化进程持续加速。目前凯世通已形成了一系列具有自主知识产权的核心技术,先后量产了技术难度最高、市场需求最大的低能大束流离子注入机与高能离子注入机,并实现了12英寸晶圆厂产线应用国产化突破以及产业化推广。

近年来,凯世通在半导体关键设备领域实现突破,低能大束流与高能离子注入机已量产并导入12英寸晶圆产线,累计订单达60台,交付超40台,量产晶圆片突破500万片,覆盖逻辑、存储、CIS及功率芯片四大领域。同时,凯世通自主研发掌握关键核心技术,系统攻克了注入角度控制、颗粒污染控制、高良率、高产能等技术难题,实现了长寿命离子源、高质量分析磁体、束流减速装置等关键部件国产化创新突破。

2025年万业企业将着力构建两大平台——全国产零部件的离子注入机平台和离子注入机全工艺段应用测试平台。朱世会表示,这两大平台将依托先导现有的技术与生产能力实现协同发展,建成后将大幅提升凯世通的市场竞争力,这将为万业在下一阶段竞争中建立差异化壁垒。

对比国际龙头应用材料,凯世通在部分工艺良率与产能上已接近对标,但高端机型仍需技术迭代。面对友商的竞争,万业企业副董事长余舒婷分析称:“凯世通的底层核心技术原理与光学和光电子领域高度相关,先导集团在这一领域的积累赋予我们独特的竞争优势。同时,作为民营企业,我们在决策效率、客户服务及供应链整合上更具灵活性。”

她进一步指出,凯世通设备的零部件国产化率已达国内领先,包括硬件、软件和复制类部件。未来公司将推动国产化成果在终端客户中大规模应用,最终实现完全不依赖国外供应链的目标。”同时,公司将强化在光电子材料、化合物半导体等领域的布局。

材料与设备协同:铋业务开辟第二增长曲线

依托先导科技集团的资源整合能力,万业加速布局稀散金属深加工,铋材料业务今年一季度收入超8000万元,产线满产且新产能建设中,海外和国内市场并行布局。铋材料与半导体设备的协同效应显著——先导科技提供高纯材料与供应链支持,而万业通过设备验证反哺材料性能优化,形成“材料-设备-工艺”闭环生态。

铋材料作为一种重要的半导体材料,在集成电路等领域有广泛的应用前景。数据显示,2024年全球铋消费总量预计超过17000吨,在半导体行业内,铋主要应用于压敏电阻、陶瓷电容、TEC半导体制冷片、滤波器等关键产品的制造环节。随着半导体技术的飞速发展,铋材料与二维材料结合展现出惊人的潜力,能够实现极低电阻,趋近量子极限,这将有力推动半导体制程迈向更先进的技术节点,使得铋在半导体领域的需求呈良好的增长趋势,市场前景光明。万业企业在铋材料业务上的成功拓展,不仅为公司开辟了新的增长点,还进一步巩固了其在半导体材料领域的地位。

据悉,万业企业以安徽万导为载体开展铋业务材料和深加工,业务范畴涵盖铋金属制品如铋系合金、铋粉等各类形态,以及铋的氧化物和化合物,如柠檬酸铋、硝酸铋等,构成极具潜力的“铋金属业务”板块,并计划在未来12个月内将先导中原有的铋深加工业务转移到万业企业,以解决同业竞争问题。这显示出公司在材料业务上的整合决心和战略布局。

朱世会指出,材料与设备的协同闭环将成为万业的核心竞争力。先导科技在稀散金属资源与全产业链覆盖的电子材料、器件资源,为凯世通打造了韧性供应链,同时铋材料业务的快速增长也为公司开辟了第二增长曲线。除铋业务外,他还表示不排除有其他稀散金属注入计划,以满足半导体产业链多元化需求,这将为万业企业在半导体材料领域带来更广阔的发展空间。

可以看出,铋业务不仅是万业企业战略转型的关键支柱,更是其构建半导体生态闭环的重要抓手。通过产能扩张、资源协同与国产化深耕,万业企业正加速从单一材料供应商向综合解决方案提供者升级,为国产替代浪潮注入新动能。

“2025年公司预计实现23亿元营收,其中铋材料收入与半导体设备收入共同构成核心贡献。”万业企业首席财务官叶蒙蒙表示。

产业链协同升级:国产替代的“马拉松”竞速

面对全球半导体产业链重构机遇,先导科技集团在稀散金属资源、电子材料及零部件领域的全球布局,为万业提供了独特优势:一方面,自去年11月28日先导科技集团成为实控人后,先导科技集团与凯世通在关键零部件整机领域持续深化合作,尤其在静电卡盘、流量计等核心子系统零部件方面,全力赋能凯世通国产化零部件建设;另一方面,先导科技具备“高纯材料-衬底-外延-芯片-资源回收”的一体化能力,为设备性能优化与供应链降本提供了坚实支撑。

随着25年一季度设备和材料业务收入占比攀升至75%,地产业务加速去化,万业企业的战略转型进入新的阶段。公司管理层表示:未来万业企业将聚焦“卡脖子”的关键领域,同时通过投资并购整合资源,持续加大已有设备产品和关键材料的资源整合力度。

公司明确通过投资并购加速产业链整合,重点瞄准材料、零部件及工艺验证环节。对此,公司管理层强调,外延并购是发展的重要手段之一,公司已储备部分项目并持续推进,未来将通过资本与产业结合,快速扩大业务版图。

与此同时,万业企业正加速地产业务去化,2025年地产存货账面价值约5亿元,计划年内完成出清,以集中资源聚焦半导体主业。

“凯世通坚持正向研发,这将为未来全球化布局奠定基础——晶圆厂不会愿意使用存在专利风险的设备生产出口芯片。”余舒婷展望未来时强调,“当半导体设备走向国际市场时,自主知识产权是核心竞争力,我们的先发优势将逐步显现。”

全球半导体产业格局变化为中国企业打开了战略窗口。万业企业将紧抓供应链本地化机遇,以离子注入机为支点,向上游材料与零部件延伸,并向下游工艺验证拓展。“半导体国产化是一场马拉松,我们坚信,通过材料与设备的深度协同、研发与市场的双向驱动,公司将在这场产业变革中实现从追赶到引领的跨越。”朱世会指出。

万业企业凭借“设备+材料”双轮驱动,已在国内半导体中游设备领域占据一席之地,其 “硬科技” 转型路径已具雏形,未来增长潜力值得期待。朱世会总结称:“我们坚信,通过材料与设备的深度协同、研发与市场的双向驱动,公司将在这场产业变革中实现从追赶到引领的跨越。”未来,在政策支持和产业发展的双重推动下,先导科技的资源赋能、技术攻坚与产业链整合,将助其持续领跑国产替代浪潮。

3.大基金拟减持不超过3794万股通富微电股份

5月18日,通富微电发布大股东减持股份预披露公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“产业基金”)计划减持通富微电股份不超过2.5%,产业基金目前持有公司股份133,156,578股,占公司总股本的8.77%。根据公告,产业基金计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内,即2025年6月11日至2025年9月8日,通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过37,939,922股,占公司股份总数的2.5%。其中,通过大宗交易方式减持不超过22,763,953股(即不超过公司股份总数的1.5%),通过集中竞价交易方式减持不超过15,175,969股(即不超过公司股份总数的1%)。

通富微电表示,减持原因为产业基金自身经营管理需要。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。产业基金的减持计划主要是出于其自身经营管理的需要。本次减持计划的实施不会导致通富微电控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4.欧洲投资银行发起“科技欧盟”项目,以增强AI、半导体竞争力

当地时间5月17日,欧洲投资银行行长纳迪娅·卡尔维尼奥表示,该行正开展一个新项目,以增强欧洲在人工智能和半导体方面的能力,目标是到2027年筹集700亿欧元。这是欧盟为增强与中国、美国和其他主要经济体的竞争力所做的努力的一部分。

纳迪娅·卡尔维尼奥向媒体表示,这项名为“科技欧盟”的新蓝图旨在长期吸引总计 2500 亿欧元的投资。但她没有透露细节。

她说,“科技欧盟”项目还将关注健康技术和关键商品。欧盟还需要市场一体化、投资和简化来增强竞争力。

今年3月,欧盟委员会宣布将在2025—2027年间投资13亿欧元用于部署对欧洲具有战略意义的关键技术,包括人工智能和云计算等。

5.台北国际电脑展20日开幕 外媒揭科技战五大看点

今年的台北国际电脑展(COMPUTEX)将于20日揭幕,英伟达(NVIDIA)CEO黄仁勋的主题演讲率先于19日登场,成为众所瞩目焦点,但彭博资讯盘点今年COMPUTEX将有五大看点。

英伟达的下一步

黄仁勋已多次讨论AI在机器人产业的潜力,投资人殷切期盼能听到英伟达延伸事业触角的进一步策略,包括主权AI商机的布局。市场也紧盯英伟达和联发科(2454)是否会证实以安谋(Arm)芯片推广AI个人电脑(PC)的「Windows-on-Arm」解决方案。

鸿海集团董事长刘扬伟初登场

鸿海(2317)集团董事长刘扬伟20日将首度在COMPUTEX发表主题演讲,可能强调该公司作为AI服务器组装厂商的角色愈来愈重要。鸿海集团已积极拓展电动车业务与研发机器人,刘扬伟之前谈及COMPUTEX的焦点时表示,「当然是AI加机器人」。

英特尔CEO陈立武新气象

陈立武今年不会发表主题演讲,但将积极安排和与会者开会,掌握合作伙伴与客户的看法,将致力说服台积电的客户,英特尔的晶圆厂为可信的替代方案。他最近表示,他每天会开多场会议,试图获得改革英特尔的洞见。

AI投资是否带来回报

消费者对AI迄今的反应始终没有市场预期热烈。今年的与会者将面对AI何时能带来回报的关键问题,并须化解市场对「AI泡沫」的疑虑。

芯片制造地域的转移

各大芯片厂都已承诺将大手笔投资美国,最知名者当属台积电要加码投资1,000亿美元,其他供应链厂商也都将跟进,而新的关税更加快了投资计划。(来源: 经济日报)

6.台积电酝酿晶圆代工涨价10% 黄仁勋背书

台积电近期传出酝酿调涨晶圆代工报价10%,引发产业链高度关注。英伟达(NVIDIA)CEO黄仁勋表示,台积电先进制程价格虽高,但「非常值得(Worthful)」。供应链普遍解读,黄仁勋「高贵不贵」一说,形同为台积电「反映价值」背书,也透露出双方紧密的合作默契。

黄仁勋指出,建造晶圆厂及2nm以下制程非常困难且要价不斐,但对每个客户来说,都是一致且公平。

黄仁勋16日与台积电董事长魏哲家及其团队餐叙后,对台积电代工报价按赞。半导体厂商指出,台积电计画调涨报价主因包括美国建厂成本攀升、全球通膨压力、汇率波动与技术资本投入升高。其中包括美国厂酝酿调涨4nm代工价可能涨三成,以反映「美国制造」的整体成本结构。

台积电董事长魏哲家日前在法说会指出,AI处理器(包括CPU、AI加速器与GPU,不包括网路连结、边缘运算与终端装置AI)营收预计今年将再倍增,2024年至2029年年复合成长率接近45%,市场需求强劲。为支应庞大资本支出与维持合理毛利,台积电调整定价策略势在必行。

供应链消息透露,英伟达已在台积电2nm制程客户名单中,未来将导入次世代AI芯片。随制程技术不断微缩,技术复杂度与失败风险同步升高,晶圆代工报价「水涨船高」成必然趋势。

根据EDA(电子设计自动化)厂商分析,半导体产业首次流片(Tape-out)成功率正急剧下滑。过往成功率约30%,但2023至2024年间已降至24%,预期2025年将进一步降至14%。主要原因在于芯片设计高度客制化,验证与设计周期拉长,加大研发风险与资金压力。

多数IC设计厂商认为,随着制程门槛升高,晶圆代工厂商与客户之间的黏着度亦持续加强。由于转换代工厂所需的时间、人力与资源成本高昂,加上对先进制程的依赖程度加深,厂商倾向选择与成熟供应商维持长期合作关系,以确保在AI技术与效能竞赛中不落人后。

IC厂商亦表示,「买得多、省得多」的量价关系在台积电同样适用,对大客户如英伟达而言,涨价虽有压力,仍可通过合作规模换取技术优势与时程保障。(来源: 工商时报)

7.中国北斗系统挑战美国GPS 扩大国际「朋友圈」

在全球高度依赖美国GPS(全球定位系统)的当下,中国积极推进自主建设并运行的「北斗系统」,根据央视新闻报导,北斗系统已全面进入民航、海事、移动通信等11个国际组织的标准体系,并持续扩大国际「朋友圈」,目前包含奈及利亚等30多个非洲国家已建设北斗CORS站(连续运行参考站)。

当前全球除了美国GPS系统外,只有中国与俄罗斯因拥有自主的卫星导航系统,能相对维持战略自主性。

中国卫星导航定位协会昨(18)日发布《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,截至2024年底,具有卫星导航定位功能的中国智能手机出货量达到2.94亿部,且2024年中国卫星导航与位置服务产业总产值达人民币5,758亿元,年增7.39%;卫星导航专利申请总量累计突破12.9万件,继续保持全球领先。

北斗导航系统是继美国GPS、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)后的第三个全球定位导航系统,由大陆自主建设运行,北斗三号卫星核心器组件国产化率100%。而北斗长期以来被视为挑战以往美国GPS系统霸主的对手。

新华社报导,白皮书显示,高精度车道级导航已覆盖中国99%以上的城市和乡镇道路,日均提供位置服务超1万亿次、日均导航服务总里程超40亿公里;赋能大陆全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试,保障智能辅助驾驶等应用。

白皮书称,2024年以来随着中国加快推进北斗优先应用和北斗产品国产化替代,中国卫星导航与位置服务产业继续保持稳定增长态势,结构持续优化,产业范围进一步扩大。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达到人民币1,699亿元。(来源: 联合新闻网)