当今社会,智能手机、电脑到广告屏幕和电视,显示器无处不在,已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。显示器占消费电子产品耗电量的很大一部分,对全球能源资源和环境造成了相当大的压力,提高显示器的能效已成为全球可持续发展的关键问题之一。近年来,非发光型电致变色(EC)显示器因其低能耗、低功耗的特点引起了工业界和学术界的极大关注。然而,电致变色显示器在发展过程中面临着巨大挑战,例如色域窄、色彩质量不足等,严重制约了其在显示领域的应用和发展。

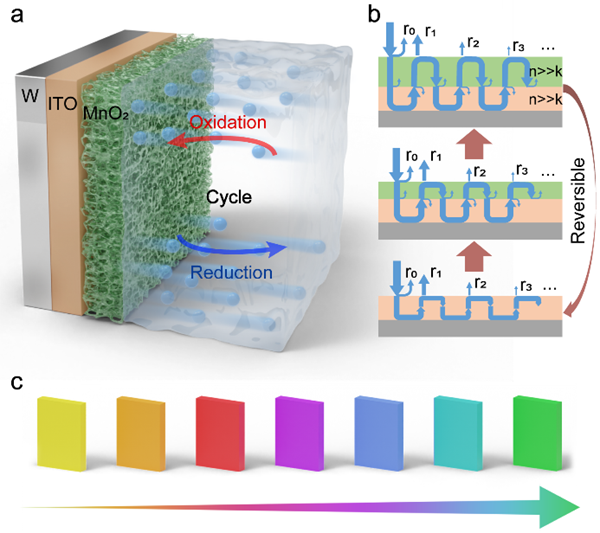

中国科学院苏州纳米所赵志刚研究员团队提出了一种新策略:通过电致变色电极表面的原位电驱动光学谐振腔重构技术,成功研制出具有宽谱可调特性的新型电致变色器件。该方法制备的器件可在单一器件中实现从黄色、橙色、红色、紫色、蓝色、青色到绿色等多种颜色转变,几乎覆盖整个可见光谱(色调变化 Δhue 接近360°)。除超宽色调可调性外,器件还具有工作电压窗口小(0.2–1.8 V)、优异的双稳态保持性(>8 h)、极低功耗(~2.3 mW cm-2)以及良好的循环稳定性(1000次循环后衰减率~4.3%)。

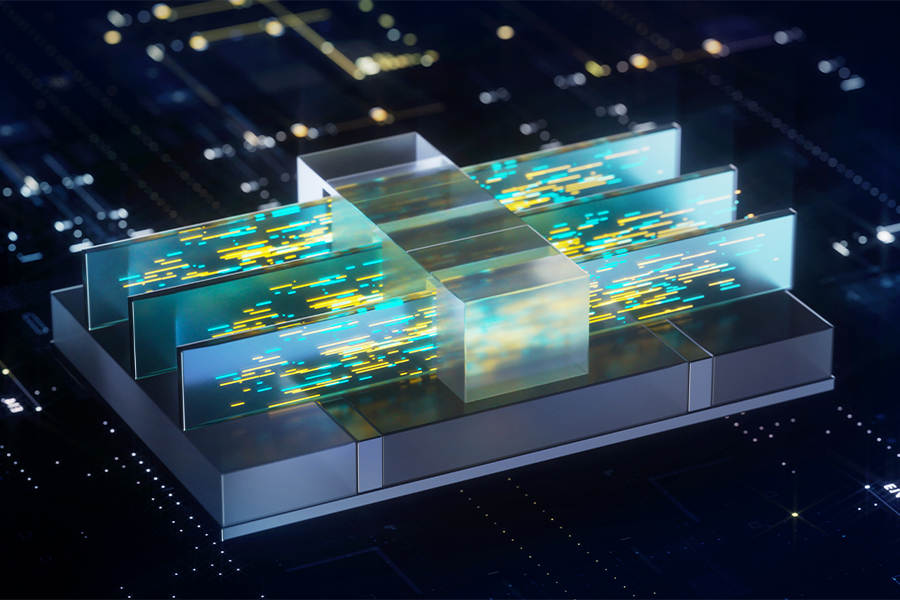

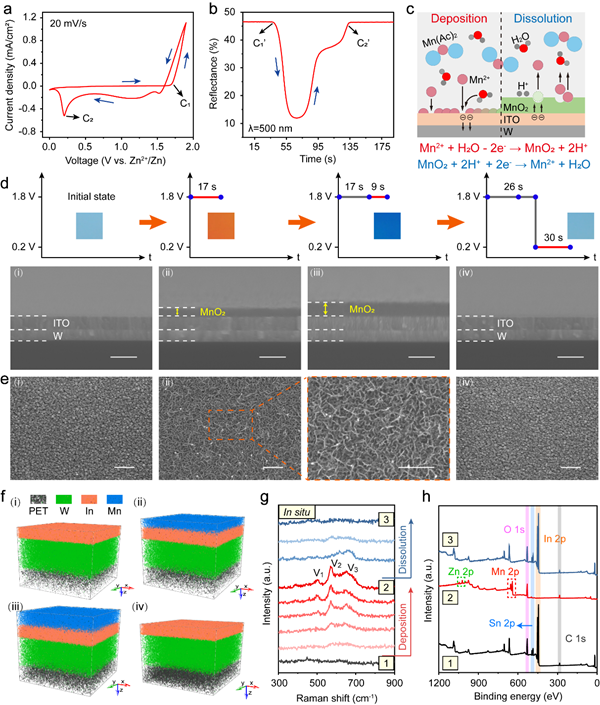

图1. 电化学可重构谐振腔型电致变色电极结构图

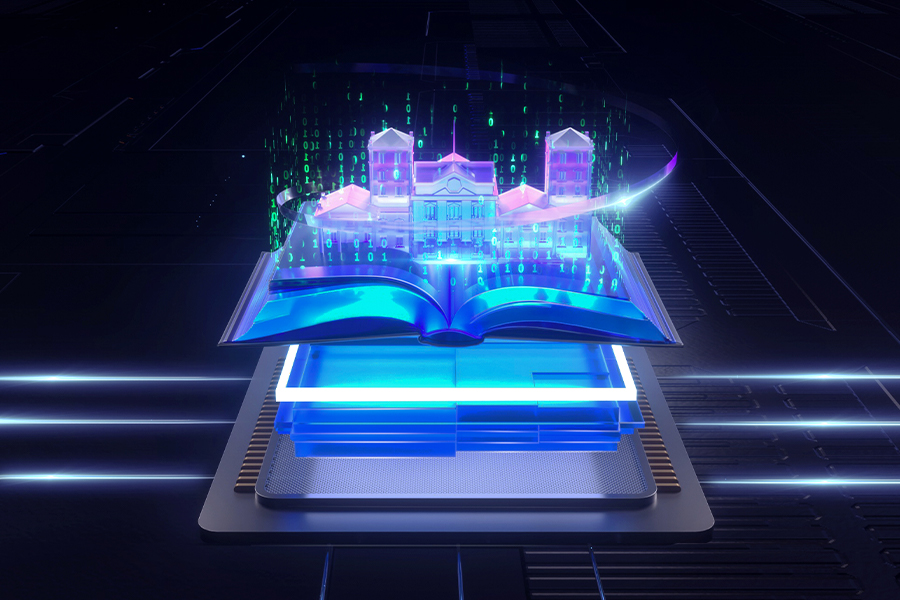

图2. MnO2可逆电沉积过程的结构表征

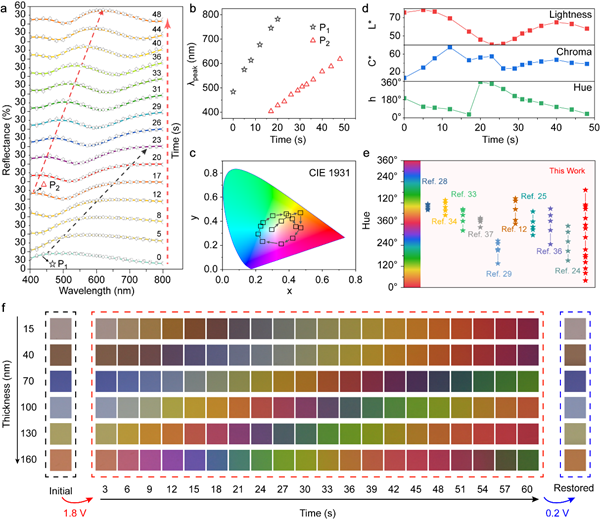

图3. 电致变色电极宽光谱可调性及其颜色展示

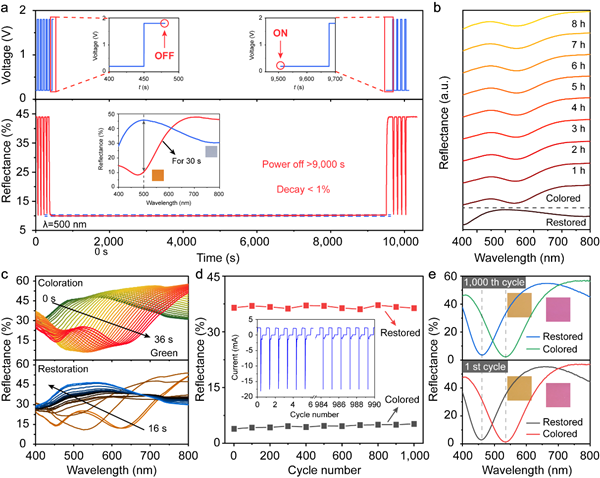

图4. 基于电化学可重构谐振腔的电致变色性能表征

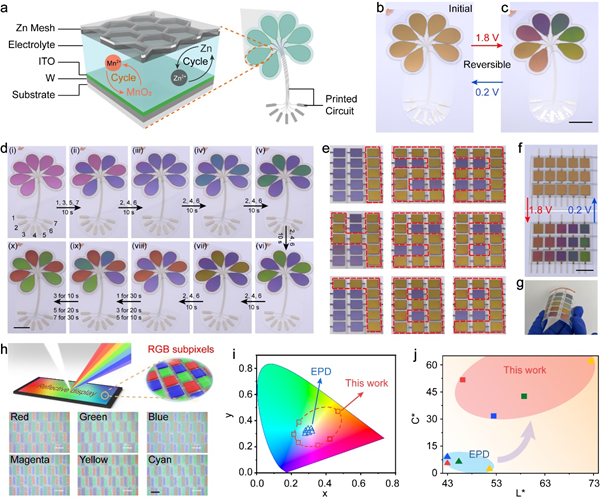

图5. 基于电化学可重构谐振腔的电致变色器件展示及其在显示领域的应用探索

该工作以Super-Wide Color Tunability from a Single Electrochromic Device through In Situ Reconstruction of Optical Cavity为题发表在Advanced Materials期刊上。